All’inizio degli anni Sessanta, dal fenomeno degli akahon (letteralmente “libri rossi”, volumi economici che devono il loro nome al colore delle copertine e alla carta di qualità scadente con cui venivano stampati) e dei kashihon (libri a noleggio), nacque uno stile narrativo che da lì a poco si sarebbe rivelato fondamentale per lo sviluppo del fumetto giapponese, il gekiga.

Il termine fu coniato da Tatsumi Yoshihiro nel 1957, sul modello di Hiraga Gennai due secoli prima con la parola gesaku, per differenziare le sue opere di intrattenimento da quelle ‘serie’.

In sintonia con lo spirito di una società traumatizzata in un paese in macerie, il gekiga si distaccava dal manga tradizionale per uno stile grafico più crudo e storie grottesche e drammatiche.

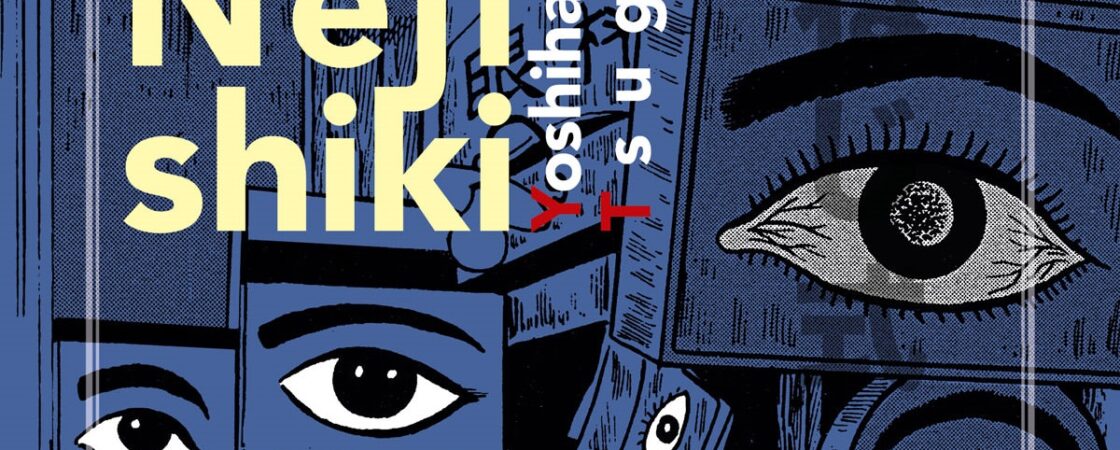

Ne è una perfetta rappresentazione Nejishiki di Tsuge Yoshiharu, del 1968.

L’opera

Questa storia breve, con ambientazioni al limite tra realtà e follia che strizzano l’occhio a Le bateau ivre di Rimbaud, nacque da un sogno di Tsuge e, come prodotto inalterato della sua psiche, diventò l’emblema del genere semi-autobiografico di sua creazione, il watakushi manga (fumetto dell’io).

In poco più di venti pagine, Tsuge Yoshiharu racconta la storia di un ragazzo morso da una medusa al largo della spiaggia di un piccolo villaggio di pescatori. L’arteria del braccio sinistro è stata recisa e il protagonista si ritrova a vagare alla disperata ricerca di un medico, incontrando lungo il suo cammino solo sguardi ostili o di profonda indifferenza.

Arrivato a dei binari, sale su una locomotiva guidata da un bambino con una maschera da kitsune, yōkai conosciuto per la sua natura ingannevole e fumosa.

Gli basta poco per rendersi conto che il treno lo sta riportando nella direzione da cui è venuto, ma l’infante mascherato interrompe il suo flusso di pensieri: “se chiude gli occhi, le sembrerà di procedere in avanti. Non gliel’hanno insegnato alle elementari?”.

Questo è un probabile riferimento al Kyōkasho No mondai (“il problema dei libri di testo“), l’abitudine giapponese di modificare gli eventi storici nei libri di testo destinati alle scuole a scopi nazionalisti, riscontrabile soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il ragazzo malconcio sprofonda nei ricordi del suo passato: la bellezza malinconica delle calde estati accompagnate dai tintinnii dei fūrin (campanella a vento) e la nostalgia della madre.

Tornati al punto di partenza, la cittadina, come nel Sumidagawa di Nagai Kafū, diventa simbolo della crasi tra due mondi: una cruda rappresentazione di desolazione e povertà post-belliche da una parte, un incubo capitalistico d’alienazione e indifferenza dall’altra.

La critica nascosta dietro al simbolismo

Celata dietro all’umile banchetto di dolciumi di un’anziana signora che indica al protagonista lo studio di una dottoressa, si erge imponente e minacciosa una fabbrica, icona dell’antica tradizione svenduta all’invasore occidentale.

Lo stesso ragazzo ferito è la personificazione di un Giappone in cancrena, abbandonato a sé stesso in una società che non ha tempo da dedicargli.

Nella tavola finale, dopo essere stato operato, il protagonista si allontana dal villaggio con la sua nuova valvola on-off in bella vista sul braccio sinistro.

Nonostante riesca a fuggire dal luogo che stava per diventare la sua tomba, congelato nell’incomunicabilità e nell’egotismo, egli dovrà portare per sempre addosso il simbolo di una nuova società che non potrà mai fondersi alla sua anatomia.

Conclusione

La fama di questo one-shot non è casuale, infatti è stato pubblicato nell’anno dei grandi moti rivoluzionari: il primo allunaggio, la rivolta studentesca, l’offensiva del Têt durante la guerra del Vietnam e la crescente paura di un terzo conflitto mondiale che avrebbe significato la fine dell’umanità.

Era talmente diverso da ciò che il mondo del fumetto giapponese aveva offerto fino ad allora, che venne preso come punto di riferimento, dai moti studenteschi e non solo, di quella nuova era.

L’estrema labilità del confine tra finzione e realtà, dimostra che Tsuge Yoshiharu, con Nejishiki, è riuscito a trasporre su carta l’incubo ad occhi aperti di un’intera generazione.

Fonte dell’immagine: sito web di Oblomov Edizioni