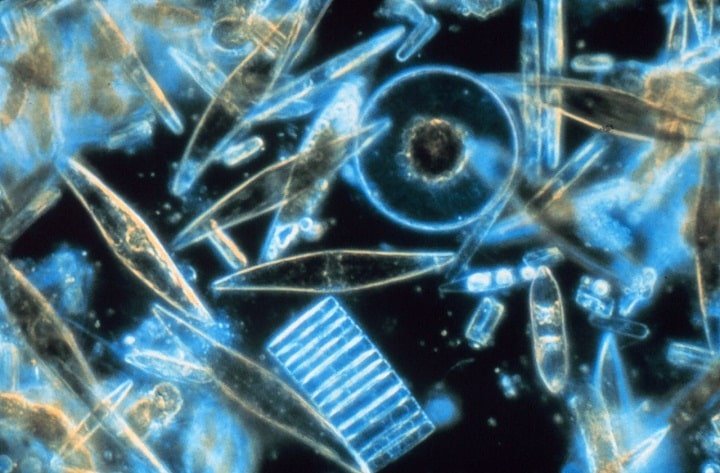

Diatomea: cosa sono, struttura e classificazione

Le diatomee sono microalghe unicellulari che svolgono un ruolo di primaria importanza negli ecosistemi acquatici, sia in acqua dolce che in acqua salata, in ambienti salmastri, su terreni umidi e, sorprendentemente, anche nei climi rigidi. La loro presenza è ubiquitaria e la loro funzione ecologica fondamentale, poiché rappresentano una fra le più significative fonti di ossigeno del nostro pianeta, contribuendo in maniera sostanziale al processo di fotosintesi. Questi minuscoli organismi, infatti, sono alla base del ciclo del carbonio e del ciclo del silicio negli oceani e nelle acque dolci.

Appartenenti al regno protista, più precisamente alla divisione Bacillariophyte e alla classe delle Bacillariophyceae, le diatomee sono a tutti gli effetti alghe di colore bruno, caratterizzate da una struttura cellulare eucariotica e da un metabolismo autotrofo. Possono vivere isolate o formare colonie anche molto numerose. La loro capacità di adattarsi a diverse condizioni ambientali le rende oggetto di studio in diversi campi scientifici, dalla ficologia alla paleolimnologia.

Diatomee: generi e specie

La straordinaria biodiversità delle diatomee si riflette nella loro capacità di adattarsi a una vasta gamma di habitat acquatici. A seconda dell’ambiente in cui vivono e in base alle specifiche caratteristiche chimiche, fisiche, idrologiche e geografiche del loro habitat, le diatomee si differenziano in numerose specie e generi. La classificazione di questi microrganismi è oggetto di continuo studio e aggiornamento da parte della comunità scientifica, che si avvale di tecniche di microscopia sempre più avanzate.

Per procedere all’identificazione di una diatomea e alla sua corretta classificazione in genere e specie, è necessario compiere un’attenta osservazione al microscopio. L’esame microscopico permette di valutare con precisione la dimensione, la forma e la disposizione degli elementi strutturali fondamentali. Il punto di partenza di questa analisi è l’osservazione del frustulo, ovvero la parete cellulare che caratterizza le diatomee. Il frustulo è composto principalmente da silice amorfa idrata e si presenta come un guscio rigido e poroso. La sua struttura è costituita da due placche valvari: l’epivalva (la valva superiore) e l’ipovalva (la valva inferiore), che si incastrano perfettamente come le due metà di una scatola. La superficie delle valve è caratterizzata dalla presenza di ornamentazioni, chiamate strie, che si diversificano in coste, pori e alveoli. L’osservazione e la valutazione di questi elementi forniscono informazioni fondamentali per determinare la specie e il genere di diatomea in esame.

Diatomee: la struttura cellulare

Come precedentemente accennato, le diatomee sono caratterizzate da una parete cellulare denominata frustulo, la cui superficie presenta delle placche valvari “ornate” da strie. Studiando una diatomea al microscopio, è possibile osservarla da due diverse prospettive: la vista valvare e la vista connettivale. La vista valvare offre una visione simultanea della superficie superiore e inferiore del frustulo, permettendo di apprezzarne la forma e le ornamentazioni. La vista connettivale, invece, offre una prospettiva “laterale” in cui le due valve del frustulo appaiono sovrapposte. Oltre a questi elementi, alcune specie di diatomee presentano sul proprio frustulo una fenditura dalla struttura complessa, chiamata rafe. Il rafe è una struttura che consente alla diatomea di muoversi, seppur in maniera limitata, sul substrato. La forma, le dimensioni e la struttura del rafe variano a seconda del genere e della specie, fornendo ulteriori elementi utili per la classificazione.

Diatomea: classificazioni d’ordine e specie

La classificazione delle diatomee si basa principalmente sulla simmetria e sulla morfologia del frustulo, nonché sugli elementi superficiali delle strie. In base a questi criteri, le diatomee vengono suddivise in due ordini principali: le Biddulphiales (o Centrales) e le Bacillariales (o Pennales).

Diatomee Pennate e Diatomee Centriche

Le diatomee appartenenti all’ordine delle Biddulphiales, dette anche diatomee centriche, sono caratterizzate da una simmetria raggiata del frustulo e dall’assenza di rafe. Queste diatomee sono principalmente diffuse in ambiente marino, dove costituiscono una parte importante del fitoplancton. Le diatomee dell’ordine delle Bacillariales, dette anche diatomee pennate, presentano invece una simmetria bilaterale rispetto all’asse longitudinale. Queste diatomee possono essere provviste di rafe o meno e, in base a ciò, vengono classificate in arafidee (prive di rafe), monorafidee (con rafe su una sola valva) e birafidee (con rafe su entrambe le valve). Il loro frustulo può assumere forme diverse, da ellittica a bastoncellare, fino alla caratteristica forma “a navetta”. Le diatomee pennate sono diffuse in ambienti acquatici di varia natura, sia marini che dulciacquicoli, ma anche salmastri. Tra le diatomee pennate bentoniche, che vivono a contatto con il substrato, si distinguono diverse categorie in base al tipo di substrato su cui si sviluppano: epilitiche (su rocce), epifitiche (su piante), epipeliche (su sedimenti fini), epipsammiche (su sabbia) ed epizoiche (su animali). Molte di queste diatomee bentoniche sono considerate importanti bioindicatori, in quanto la loro presenza e la loro composizione specifica forniscono preziose informazioni sulle condizioni idrico-ambientali, in particolare sulla qualità dell’acqua, la concentrazione di nutrienti, fosforo e azoto, sulla temperatura, la luce, la salinità e il pH.

Diatomea: dalla diatomea alla diatomite

Nel corso dei millenni, i frustuli silicei delle diatomee si sono accumulati sui fondali marini e lacustri, formando imponenti depositi fossili. Questi depositi danno origine a una roccia sedimentaria chiamata diatomite, nota anche come “farina fossile“, sabbia di diatomee, terra diatomacea o kieselguhr. La composizione chimica della diatomite è caratterizzata dalla presenza di carbonato di calcio e diossido di silicio in percentuali variabili a seconda della collocazione geografica e dell’età geologica del deposito fossile. La diatomite, grazie alle sue particolari proprietà fisiche e chimiche, trova numerose applicazioni in ambito industriale. Viene utilizzata, ad esempio, nei processi di filtrazione, come assorbente, come insetticida naturale e persino come integratore alimentare. La sua importanza, quindi, si estende ben oltre l’ambito puramente scientifico e la tassonomia, per abbracciare anche quello economico e produttivo.

Fonte dell’immagine in evidenza:

https://es.wikipedia.org/wiki/Diatomea#/media/Archivo:Diatoms_through_the_microscope.jpg