Il Ciclo dei vinti di Verga: la tragedia degli sconfitti dalla vita

I Malavoglia, pubblicato nel 1881, è l’opera più importante di Giovanni Verga, nonché la più rappresentativa della poetica del verismo, movimento letterario sviluppatosi nella seconda metà del XIX secolo. L’opera, insieme a Mastro don Gesualdo, Duchessa di Leyra, Onorevole Scipioni e Uomo di lusso, appartiene al cosiddetto Ciclo dei vinti. Il progetto, rimasto incompiuto, prevedeva cinque romanzi che avrebbero dovuto rappresentare, a diversi livelli sociali, la lotta per la sopravvivenza e il fallimento di chi cerca di migliorare la propria condizione. I “vinti” sono coloro che, pur mossi da nobili ideali o dal desiderio di progresso, sono inesorabilmente schiacciati dal destino e dalle circostanze avverse. Ne I Malavoglia l’autore narra le vicende della famiglia Toscano, che abita nel paesino di pescatori Aci Trezza e che è conosciuta da tutti appunto come Malavoglia, soprannome antifrastico che allude alla loro grande laboriosità.

I Malavoglia: il naufragio di una famiglia siciliana

Il romanzo narra la storia di una famiglia di pescatori siciliani, i Toscano, soprannominati “Malavoglia”, che lottano per sopravvivere e mantenere la propria dignità in un mondo ostile, dominato dalla miseria e dalle leggi del profitto. La loro esistenza viene sconvolta dal naufragio della “Provvidenza”, la loro barca, e dalla morte del giovane Bastianazzo in mare. Da quel momento in poi, la famiglia è costretta ad affrontare una serie di disgrazie che la porteranno alla rovina.

Alfio e Mena: un amore impossibile tra onore e povertà

Nell’ottavo capitolo de I Malavoglia, primo dei romanzi che compongono il Ciclo dei vinti, viene raccontato l’addio di compare Alfio, un ragazzo onesto, un carrettiere, in partenza dal paesino di Aci Trezza in cerca di lavoro. Alfio ama Mena, la terzogenita della famiglia, ed è ricambiato dalla ragazza, ma quest’ultima è costretta a maritare un altro uomo a causa delle difficoltà economiche e del disonore caduto sulla famiglia in seguito alle disgrazie abbattutesi su di essa. Alfio si reca presso la casa del Nespolo per porgere i suoi saluti ai Malavoglia prima della partenza ma viene invitato da Nunziata, moglie del penultimo figlio Alessi, ad attendere il ritorno del padrone di casa ‘Ntoni, ancora a lavoro. Il giovane innamorato nell’attesa spiega che si trasferirà a Bicocca, rischiando persino di ammalarsi di malaria per lavorare, ma che il suo desiderio è quello di ritornare quanto prima possibile ad Aci Trezza. Nonostante i due innamorati rinuncino a manifestare chiaramente i loro sentimenti, sia il dolore di Mena che l’imbarazzo di Alfio vengono traditi dai loro gesti e dalle parole non dette, infatti la giovane si fa bianca e tenta di aprire bocca, ma non riesce a parlare perché il cuore non glielo permette, dal canto suo il ragazzo, dopo aver salutato gli uomini della casa, attarda ad andarsene ripetendo convenevoli e stringendo mani a tutti, pur di guadagnare altri pochi minuti con la sua amata. Dopo Alfio anche Mena e Nunziata escono dalla casa, ma quest’ultima rientra subito ricordandosi di aver lasciato la pentola sul fuoco incustodita. I due amanti, rimasti finalmente soli, possono salutarsi: Mena, guardando Alfio intensamente con le lacrime negli occhi, gli chiede il motivo per il quale si debba recare in un luogo dove c’è la malaria, sottintendendo che non dovrebbe partire e lasciarla lì da sola; il ragazzo, mettendo da parte l’imbarazzo, dichiara il suo amore a Mena e le spiega che non desidererebbe altro che stare al suo fianco per sempre, ma che al momento le sue condizioni economiche non glielo permettono, ed è per questo costretto ad allontanarsi. L’amore di Alfio e Mena, due tipici vinti verghiani, si tinge di malinconia e amarezza. Entrambi i protagonisti di questa scena sono costretti a sacrificare il proprio amore: da una parte la ragazza è ancora legata alla sfera dei valori tradizionali della cosiddetta religione della famiglia, che la porterà ad accettare il matrimonio con il benestante Brasi Cipolla per seguire la volontà del nonno, padron ‘Ntoni; dall’altra parte Alfio non può dissuadere la giovane a rifiutare la proposta in quanto è consapevole della propria situazione economica, che avrebbe assolutamente denigrato l’onore dei Malavoglia. Mena, pur amando Alfio, sceglie di rinunciare alla propria felicità per il bene della famiglia, dimostrando un profondo senso del dovere e del sacrificio.

Mastro don Gesualdo: l’ascesa sociale e la sconfitta interiore

Quello del sacrificio dell’amore per le proprie ambizioni economiche è un tema che viene più volte ripreso nella narrativa di Verga e in particolare nel secondo romanzo del Ciclo dei vinti, Mastro don Gesualdo. Gesualdo Motta riesce a cambiare la sua condizione sociale di povero bracciante diventando un imprenditore e proprietario terriero, ma paga questo suo apparente successo con il fallimento nella sfera degli affetti familiari, che invece decide di subordinare al primato della cosiddetta roba.

La “roba” contro l’amore: il sacrificio dei vinti

Gesualdo, proprio come Mena con Alfio, rinuncia all’amore puro e sincero della contadina Diodata per un matrimonio funzionale alla sua scalata sociale, quello con la nobildonna decaduta Bianca Trao. Gesualdo decide consapevolmente di abbandonare l’unica donna che nutre per lui un affetto sincero per seguire la sola logica del profitto economico, accumulando avidamente beni materiali (“la roba”) a discapito degli affetti più autentici. La sua scalata sociale si rivelerà un fallimento sul piano umano, lasciandolo solo e disperato.

La tecnica narrativa di Verga: regressione e impersonalità

In tutta la narrativa verghiana, ed in particolare nell’opera I Malavoglia, l’autore utilizza la tecnica della regressione per spogliarsi della sua mentalità borghese e per mettersi al livello dei suoi personaggi. Questo processo di immedesimazione, funzionale a creare un’opera totalmente impersonale, eliminando ogni traccia di individualità, è reso più efficace attraverso un uso sistematico del discorso indiretto libero, con cui Verga assume di volta in volta la maschera di tutti i personaggi.

Il discorso indiretto libero: la voce del popolo

Ne I Malavoglia il punto di vista, non sempre condiviso dall’autore e dal quale vengono raccontati e commentati gli eventi, è quello del “coro” composto dagli abitanti di Aci Trezza, che spesso intervengono nella narrazione con dei termini dialettali o sgrammaticati e soprattutto con espressioni popolari da cui emerge la loro mentalità tradizionale. Un esempio di discorso indiretto libero si trova nel passo in cui Alfio e Mena si salutano: “Compare Alfio si mise a tremare come un ragazzo, e gli venne la voce rauca, e si levò il berretto, e si grattò il capo, e non sapeva da che verso cominciare” (cap. VIII). In questo caso, è il narratore popolare a descrivere il comportamento di Alfio, usando un linguaggio semplice e diretto, tipico del parlato.

Verismo e naturalismo: due sguardi sulla realtà

Nel Ciclo dei vinti appare chiara l’intenzione dell’autore di eclissarsi completamente tra le righe del romanzo per lasciare libero spazio ai protagonisti dell’opera. Verga, come gli altri veristi suoi contemporanei, riprende la tecnica dell’impersonalità dai letterati appartenenti al movimento culturale del naturalismo, nato pochi anni prima in Francia e diffusosi poi in tutta Europa. Come i naturalisti, i veristi scelgono di raccontare episodi tratti dalla vita quotidiana così come sono, senza che vengano filtrati dal narratore con il suo particolare punto di vista, rendendo la narrazione oggettiva e distaccata. I naturalisti francesi, influenzati dalla filosofia positivista, ritengono che i romanzi possano contribuire al progresso e a migliorare le condizioni dell’umanità; al contrario, i veristi insistono sul significato esclusivamente artistico dell’opera narrativa, senza implicazioni sociali.

Il pessimismo verghiano e la denuncia sociale nel Ciclo dei vinti

La chiave di lettura più pessimista del verismo è dovuta alla situazione sociale ed economica deludente, successiva alla tanto attesa Unità d’Italia, per la quale quindi le opere dei veristi risultano essere una semplice denuncia della realtà. Mentre i naturalisti, come Émile Zola, credevano nella possibilità di un progresso sociale e scientifico, Verga e i veristi italiani avevano una visione più pessimistica della realtà, dominata da un destino immutabile e da leggi economiche spietate. La loro opera, pur non avendo un intento di denuncia sociale esplicito, rappresenta comunque una potente critica alla società del tempo e alle sue ingiustizie.

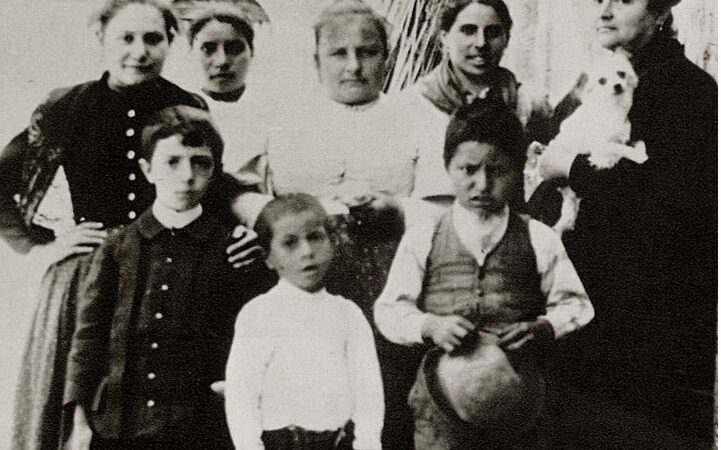

Fonte immagine in evidenza: Wikimedia