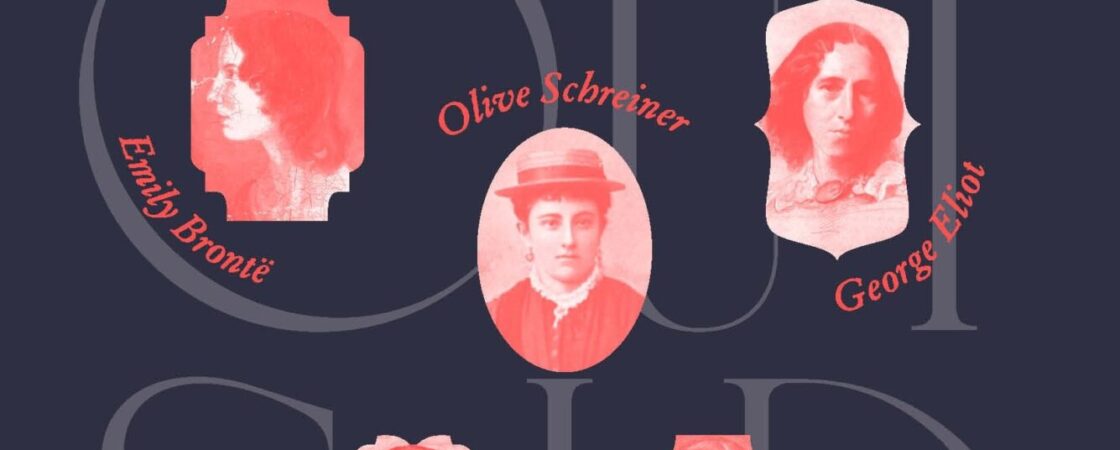

Outsiders. Cinque scrittrici che hanno cambiato il mondo è il nuovo libro di Lyndall Gordon, edito in Italia da Fazi e tradotto da Sabina Terziani.

Mary Shelley, Emily Brontë, George Eliot, Olive Schreiner, Virginia Woolf, grandi nomi della letteratura globale, che però la penna di Gordon ci permette di indagare nel profondo, al di là della fama, nel loro ruolo di donne che per emergere devono sgomitare, controbattere, soffrire. Chi erano queste scrittrici prima di diventare, spesso solo dopo la morte, i nomi che oggi tutti conosciamo? Come hanno fatto a trovare la loro voce e poi a farsi ascoltare in un mondo che non le vedeva? Differenti nello stile e nei temi, eppure accomunate dall’essere così dentro al loro tempo da riuscire a venir fuori, ad emergere, rompendo gli schemi, non senza conseguenze. Cosa le accomuna? Cosa le ha rese diverse dalle altre? Cosa ha concesso alla loro voce di emergere?

Outsiders è un’analisi dettagliatissima della vita di queste cinque autrici, per coglierne gli aspetti inediti e sconosciuti, e scavare a fondo nella loro vita privata per arrivare all’origine della loro scrittura.

Outsiders – Cinque scrittrici che hanno cambiato il mondo

Lyndall Gordon parte dalla vita privata delle autrici, attraverso un’indagine che scava nel profondo del loro vissuto a partire dalla famiglia d’origine, e dal rapporto con i genitori, qualora ci fossero: non è un caso forse che tutte le scrittrici soffriranno presto la perdita della madre, e quella figura portante dovranno costruirsela da sole; diventare madri di loro stesse, o legarsi a figure altre. Le contraddizioni di queste donne sono tutte visibili e rese note, anche a partire dalla scrittura privata e da ciò che non è pensato per essere pubblicato, letto dagli altri: i diari e le lettere. E così emergono tutte le trasgressioni, ciò che le porta spesso ad aggirare la regola, a scucire il confine e a portare i limiti della società in cui vivono un po’ più in là; non è un caso forse che il matrimonio, una delle classiche vie di fuga per le donne da sempre, diventi invece qualcosa da evitare. Ciò che emerge fortemente è il dolore, è quanto tutto questo comporti fatica e sofferenza, prima che fama e gloria. Quel dolore e quella sofferenza, quella violenza però non sono mai un ostacolo, ma vengono convertiti in possibilità, e da qui forse queste scrittrici, queste donne escono dal coro.

Punto di congiunzione tra queste scrittrici, secondo l’autrice, è il fatto che “convergono nell’odiare la violenza che domina il mondo“; e tale odio lo riportano nelle proprie opere, ognuna nella temperie culturale e storica in cui vive. La loro voce è audace e anticonvenzionale sia nei confronti dei sentimenti personali che di quelli relativi alla società in cui vivono. E nei libri ritrovano tutte nuova linfa per “rimettersi in sesto e rinnovarsi“.

L’analisi di Gordon è interessante soprattutto laddove interseca i personaggi dei romanzi con le vite delle autrici; tutti sembrano avere indistintamente vita propria. Un esempio è l’analisi relativa alla genesi di Frankenstein di Mary Shelley: se Mary Shelley attribuisce parte del merito del libro all’ascolto delle conversazioni tra Shelley e Byron che le avrebbero dato “l’ispirazione per la storia di uno scienziato che osa innalzarsi al livello del Creatore”, la dettagliata analisi critica di Gordon riporta l’opera al genio creativo dell’autrice, oltre che alle sue stesse vicende personali.

“Dietro Frankenstein, dunque, c’è una vicenda non risolta di allontanamento familiare. L’impresa di Mary fu dare voce a parte di questa estraniazione incarnandola in un mostro che rimprovera al suo creatore di averlo rifiutato”.

Altro tema che accomuna le scrittrici è lo pseudonimo: tutte pubblicano come autori, ma “l’opera, concepita da una taciturna fanciulla all’ombra di due giganti come Shelley e Byron, avrebbe superato entrambi in termini di popolarità postuma“.

La voce di Mary Shelley fu veramente in grado di “lacerare il velo di questo bizzarro mondo per guardare con occhi d’aquila oltre il sole“.

Di Emily Brontë l’autrice di Outsiders mette in evidenza ciò che le ha permesso di arrivare alla sua audacia espressiva, nonostante la breve vita, scarna di eventi che la condusse a un progressivo isolamento.

“Il mondo esterno è talmente senza speranza che non posso far altro che apprezzare di più quello interiore“; un mondo interiore più vivace della vita apatica che era costretta a vivere, ma che acquisisce nuova linfa nei suoi romanzi. Dietro una grande scrittrice c’è una grande lettrice: la sua vivacità interiore fu sicuramente incoraggiata anche dal padre, che concesse ad Emily e alle sue sorelle la libertà di leggere ciò che preferivano. La sua identità era fortemente legata alla sua casa d’origine, allontanarsene implicava esiliarsi da se stessa. Anche lei come Mary Shelley pubblicherà sotto pseudonimo: le sorelle Brontë diventano i fratelli Bell. Ma quando le sorelle decideranno di rivelare la verità, Emily non le appoggerà, infuriandosi. La sua voce sarà sempre fuori dal coro: Cime tempestose è notoriamente la rottura dell’ideale vittoriano del matrimonio, ed Emily, al pari di Mary Shelley, crea un demone con il personaggio di Heathcliff, che la società dell’epoca e non solo non è pronta ad affrontare.

George Eliot è invece una fuorilegge che arriverà a dominare la scena letteraria inglese e non solo. Il suo vero nome era Mary Ann Evans e la sua vita è stata diversa rispetto a quella delle autrici precedenti; la sua voce la trova a trentasette anni, un’età avanzata per l’epoca. Lyndall Gordon narra le conseguenze di un indottrinamento scolastico che “le spense l’intelletto prima che potesse formarsi”. Nonostante ciò, comprenderà ben presto che solo la cultura le può permettere di giungere alla verità, a partire dall’osservazione, e sarà questo aspetto dal quale nascerà il realismo innovatore tipico dei suoi romanzi. Un realismo ricco di sentimentalismo, di empatia verso la sorte degli uomini, portando il romanzo verso “il dramma della vita interiore”.

In Outsiders non mancano le rocambolesche vicende quotidiane, le passeggiate, le chiacchiere, le partenze sempre accompagnate dai libri che le autrici portano con sé, quelli che hanno in serbo e quelli che hanno già partorito ma che tengono nascosti in casse e valigie, in attesa che i tempi siano abbastanza maturi per accoglierli.

Non mancano le figure che hanno sostenuto queste donne nella loro ascesa, oltre che lo sguardo che gli attribuivano i contemporanei: George Eliot per esempio non era considerata una femminista perché spesso critica nei confronti delle donne. L’analisi di Lyndall Gordon rende conto di come un’autrice nata in una condizione sfavorevole riesca con le sue forze a costruirsi un’identità e a diventare una pioniera della letteratura.

Di Olive Schreiner emerge una voce che man mano matura verso quella di un’oratrice sempre dal lato degli emarginati, indipendente, fuori dal coro, tra le prime femministe della storia, conosciuta più per le sue doti retoriche che per i suoi scritti, lontana dalle logiche di partito, animata da una “tensione profetica“, che alimenta e accresce nonostante le precarie condizioni di salute, oltre che la difficile infanzia e adolescenza.

L’ultima donna è Virginia Woolf, definita da Gordon l'”esploratrice“. La stranezza è la cifra da cui si parte per l’analisi del genio innovatore che è stata Virginia Woolf, oltre che la sua attenzione per le vite non espresse e la sua ricerca di modi di essere sconosciuti. I suoi viaggi Woolf li compiva persino da sdraiata a letto, nel lungo tempo che vi ha trascorso, da “disertrice del popolo degli eretti, dei sani.” Ciò che emerge, al di là di ciò che già si conosce dell’autrice, è la sua creatività e vitalità che esula dalla scrittura, quella quotidiana, ciò che la spingerà a legarsi sentimentalmente con Leonard Woolf. Indagate le pagine private dell’autrice, oltre che i suoi legami familiari, ciò su cui però Gordon mette l’accento, al di là dei romanzi e dei caratteri noti dell’autrice, sono le sue doti oratorie, la sua capacità di confrontarsi con il potere e di prendere posizione rispetto al suo tempo, con una voce nuova e controversa, spostando l’attenzione da ciò per cui tende ad essere ricordata.

Outsiders è un libro da leggere non solo per le scrittrici di cui parla, ma anche per la capacità di scrittura di Lyndall Gordon; il suo sguardo, minuzioso e intrigante, illumina dettagli in stanze che pensavamo di conoscere a sufficienza avendole già abitate e vissute, svelandone invece cassetti nascosti con vecchi oggetti da riscoprire.

L’autrice Lyndall Gordon

Nata nel 1941 a Città del Capo, è autrice di importanti biografie letterarie amate da pubblico e critica, come quelle di Charlotte Brontë (Charlotte Brontë. Una vita appassionata, Fazi Editore, 2016) ed Emily Dickinson (Come un fucile carico. La vita di Emily Dickinson, Fazi Editore, 2017). Ha inoltre scritto un’importantissima opera monografica su T.S. Eliot (T.S. Eliot: An Imperfect Life), risultato di vent’anni di ricerca. Gordon ha studiato Storia e Letteratura inglese nella sua città natale e Letteratura americana del XIX secolo alla Columbia University di New York. È membro della Royal Society of Literature e vive a Oxford, dove fa parte del corpo accademico del St Hilda’s College.

Fonte immagine: Fazi editore.