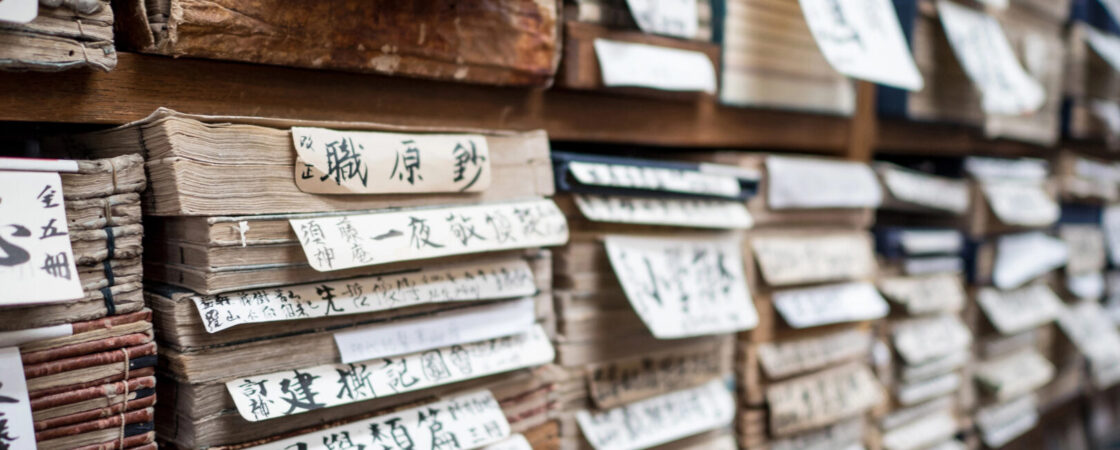

Tanizaki Jun’ichirō è una delle figure più influenti della letteratura giapponese moderna, capace di attraversare il susseguirsi di epoche e mutamenti culturali senza mai perdere rilevanza. Grazie all’imponente versatilità, ha esplorato numerosi temi: dalla sensualità decadente di Tatuaggio (Shisei, 1910) alla riflessione sull’eredità culturale in Libro d’ombra (In’ei Raisan, 1933), fino a ritratti più complessi della società giapponese in La chiave (Kagi, 1956) e Neve sottile (Sasame Yuki, 1948). Ha saputo coniugare provocazione e raffinatezza, costruendo un’opera che ancora oggi affascina e interroga i lettori.

Pillole di vita di Tanizaki Jun’ichirō

L’anno di nascita dello scrittore oriundo di Tōkyō, il 1886, corrispose anche a quello della Tōkyō Electric Lighting, la prima compagnia elettrica del Giappone. La sua famiglia, sotto la sapiente guida del nonno paterno, godé del lusso dell’elettricità fino al passaggio di redini della compagnia di gas familiare al padre del piccolo Tanizaki.

In seguito a una cattiva gestione degli affari, infatti, la famiglia fu costretta a traslocare in una casa illuminata da lampade a petrolio, attraversando un lungo un periodo di alti e bassi. Nonostante un’iniziale avversione per lo studio (che condivideva con il suo idolo Kafū Nagai) il giovane Tanizaki divenne addirittura tuttofare e tutor privato, pur di andare contro il volere paterno e di interrompere il suo percorso accademico. Nel 1910, attratto dalle sue potenzialità, Nagai decise di pubblicare, sulla rivista Mita Bungaku, Shisei (Il Tatuaggio), racconto d’esordio di un Tanizaki appena ventiquattrenne e in procinto di lasciare l’università.

Dopo un iniziale periodo d’ossessione per la cultura occidentale (e per le sue donne), facilitato dal trasferimento nella città portuale di Yokohama, allora avamposto dell’Occidente, fu costretto a cambiare residenza, spostandosi a Ōsaka, nel Kansai, a causa del terribile Terremoto del Kantō che, nel 1923, distrusse anche casa sua.

Il Kansai rappresentò, per lui, un ritorno alle radici e una profonda rivalutazione della cultura tradizionale giapponese, apprezzabile in lavori come Chijin no Ai, Tade kuu mushi e Manji.

L’apice dell’apprezzamento per il Giappone all’antica, però, venne raggiunto nel 1933 con il suo saggio Libro d’Ombra.

Sviluppo del tema nel saggio Libro d’Ombra

Con sagacia e, talvolta, ironia, Tanizaki Jun’ichirō si è fatto protettore della sensibilità nipponica, gravemente minacciata dall’influenza occidentale. L’intellettuale loda numerosi aspetti della tradizione della sua terra, dalla cucina ai gabinetti alla giapponese, dai mobili, i pavimenti e gli utensili in legno opacizzati dal tempo, alle antiche strutture urbane, chiedendosi cosa ne sarebbe stato del bel Giappone, se la storia si fosse svolta diversamente:

‹‹Se, di fronte all’Occidente, avessimo adottato sin dall’inizio un atteggiamento meno servile, oggi non solo indosseremmo altri abiti, mangeremo altri cibi, abiteremo altre case […] Tutto sarebbe altro, e orientale […] Siamo stati costretti a adottare una civiltà, di cui sarebbe sciocco negare la grandezza, profondamente dissimile dalla nostra tuttavia; abbiamo lasciato la strada che percorrevamo da millenni […] molte difficoltà sono nate da questo deviare, e molti inconvenienti›› .

Tanizaki non disprezza ciò che è occidentale, ma disapprova la passività con cui il popolo giapponese ha accettato l’imposizione di tutto ciò che era occidentale e la graduale scomparsa dell’ombra e dell’enigmaticità, caratteristiche della sua cultura.

Egli parla, però, di un’ombra che non cela insicurezze, segreti e paure; è una dimensione della quale i giapponesi conoscono ogni piccolo segreto, dove ‹‹tutto è magia››, un piano esistenziale etereo che non confina con la luce, bensì, vi si mescola naturalmente, disegnando l’estetica peculiare del Sol Levante.

Lo scrittore riconosce i benefici del progresso e i limiti di una generazione colpita, in pochissimo tempo, da mutamenti paragonabili a quelli che, prima di allora, erano soliti verificarsi nell’arco di più secoli.

Un ultimo sguardo al volume Libro d’Ombra

Nella conclusione dell’opera, Tanizaki Jun’ichirō manifesta la flebile ma inarrestabile resilienza tipica del popolo giapponese, nella speranza che il suo amato mondo d’ombra non venga inghiottito dalle abbaglianti luci d’occidente:

‹‹Giacché il Giappone ha deciso di incamminarsi sulla via della cultura occidentale, che proceda arditamente, senza prendersi cura di coloro che sono troppo vecchi per tenere il passo […] Tuttavia, finché il colore della nostra pelle non muterà, neanche potrà sparire del tutto il disagio che provocano in noi modi di vita creati da uomini di pelle chiara […] Vorrei che non si spegnesse il ricordo del mondo d’ombra che abbiamo lasciato alle spalle […] Per cominciare, spegniamo le luci. Poi si vedrà›› .

Fonte immagine: Depositphotos