La ‘critica verde’, disciplina emergente, esplora il rapporto tra umanità e ambiente naturale attraverso l’analisi letteraria e culturale, offrendo nuove prospettive sulla crisi ecologica.

L’ecocritica è il più giovane dei movimenti revisionisti delle discipline umanistiche negli ultimi decenni. È stato solo negli anni ’90 che ha cominciato a guadagnare slancio, prima negli Stati Uniti e nel Regno Unito, mentre sempre più studiosi della letteratura iniziavano a chiedersi quale contributo potesse dare il loro campo alla nostra comprensione della crisi ambientale in corso.

Inizialmente focalizzata sulla rivalutazione del Romanticismo (come il momento nella storia culturale occidentale in cui sono state formate le concezioni ancora regnanti della natura) e della sua progenie culturale, l’ecologia letteraria si è poi allargata per affrontare la questione, in tutte le sue dimensioni, di come le culture costruiscano e siano a loro volta costruite dall’ambiente che li circonda.

Il termine ‘ecocritica’ fu coniato nel 1978 da William Rueckert nel suo saggio Letteratura ed Ecologia: Un Esperimento in Ecocritica, con cui l’autore adottò una metodologia interdisciplinare per analizzare le opere di autori, ricercatori e poeti che risultavano inserite, in un modo o nell’altro, nel contesto delle questioni ambientali. A partire dall’approccio di Rueckert, i futuri ecocritici elaborarono una disciplina che si soffermava sulla situazione ambientale in atto, anche se non tutti questi studiosi concordano allo stesso modo su quali siano scopo, la metodologia o la portata dell’ecocritica.

In ogni caso, l’approccio della ‘critica verde’ si basa sull’idea fondamentale che le interazioni tra gli esseri umani e l’ambiente naturale siano guidate dalle idee e dalle strutture del desiderio (valori culturali, norme sociali, ideali estetici ecc.). Questo comprende la distinzione tra ciò che è umano e ciò che non lo è, e tutto quello che ci permette di affrontare le sfide ecologiche odierne.

L’ecocritica è importante proprio perché ci ci invita a esaminare come la natura e l’ambiente siano inseriti nei contesti letterari, artistici e culturale, e, in particolare, come queste rappresentazioni riflettano e influenzino le nostre concezioni e azioni.

Ad esempio, se consideriamo La strada di Cormac McCarthy, ormai divenuto un pilastro della letteratura americana contemporanea, osserviamo come questo romanzo post-apocalittico, che vede un padre e un figlio viaggiare in un mondo devastato da un cataclisma, riflette inevitabilmente le conseguenze dell’umanità sull’ambiente. McCarthy dipinge il mondo in modo desolante, dove la natura è stata devastata dalle azioni umane, in cui è stato superato a tutti gli effetti il cosiddetto “punto di non ritorno”. Tuttavia, nella natura lacerata è anche possibile intravedere aspetti di bellezza e vitalità, come nei pochi alberi rimasti o nei fiori che sbocciano attraverso il cemento, ispirando un senso di speranza nel lettore.

La ‘critica verde’ ci aiuta a riflettere anche su come determinate immagini della natura nei media influenzino i nostri comportamenti di consumo e il nostro stile di vita. Proporre un capovolgimento di queste narrazioni potrebbe essere cruciale per fare propriamente luce su quelli che sono i reali impatti che il nostro modo di vivere ha sulla natura.

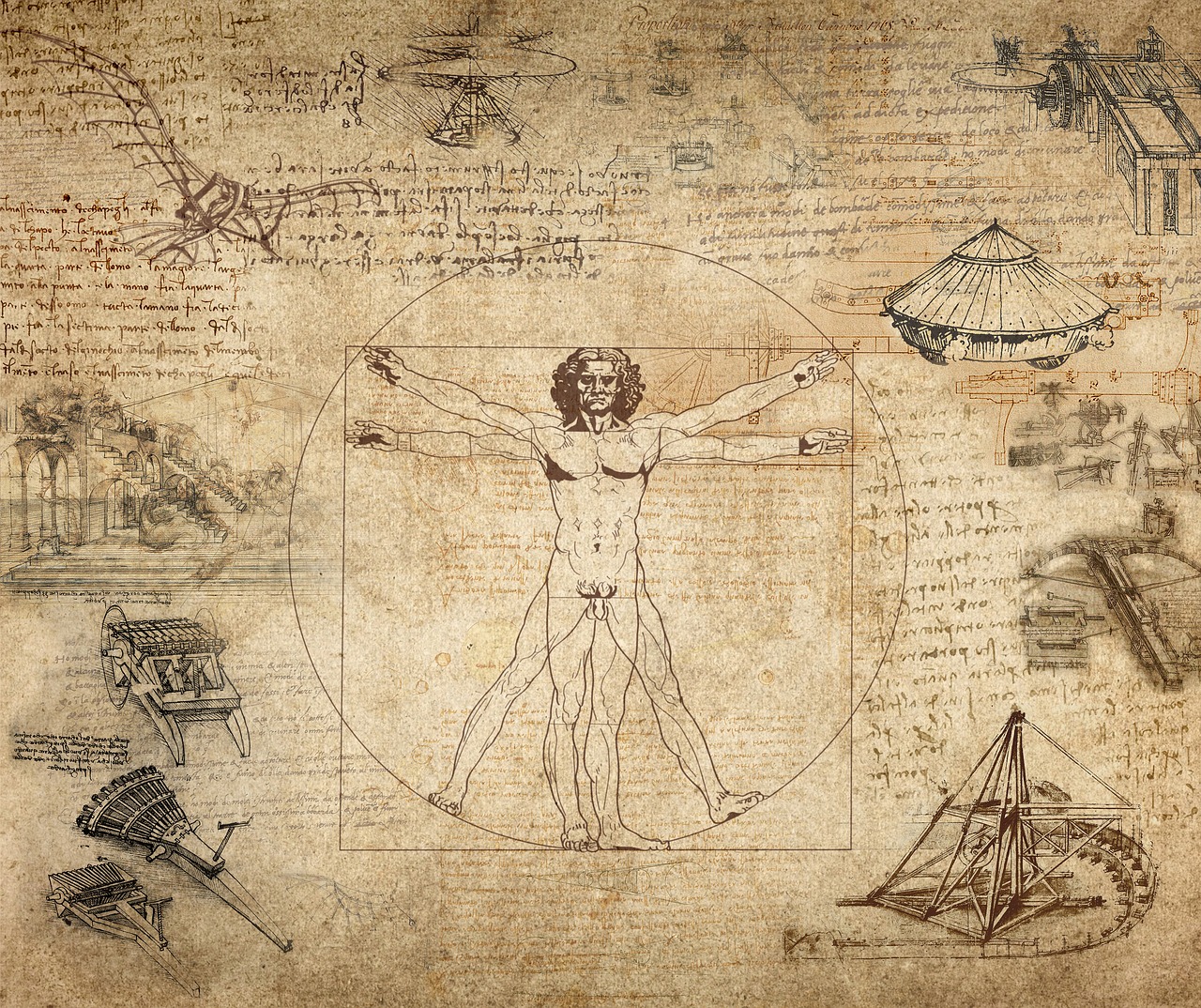

Come ha notato Cheryll Glotfelty nell’Introduzione a The Ecocriticism Reader, “Proprio come la critica femminista esamina il linguaggio e la letteratura da una prospettiva consapevole del genere, e la critica marxista porta una consapevolezza dei modi di produzione e della classe economica alla sua lettura dei testi, i critici ambientali esplorano come la natura e il mondo naturale siano immaginati attraverso i testi letterari”. Come nel caso delle mutevoli percezioni di genere, tali rappresentazioni letterarie non sono solo generate da culture particolari, ma svolgono un ruolo significativo nella generazione di tali culture. Pertanto, se desideriamo comprendere la nostra attitudine contemporanea nei confronti dell’ambiente, la sua storia letteraria è un ottimo punto di partenza. Sebbene autori come William Wordsworth possano venire in mente in questo contesto, le risposte letterarie alle preoccupazioni ambientali sono vecchie quanto i problemi stessi. La deforestazione, l’inquinamento atmosferico, le specie in via di estinzione, la perdita delle zone umide, i diritti degli animali e il consumismo rampante sono tutti apparsi come questioni controverse nella letteratura occidentale per centinaia, e in alcuni casi, migliaia di anni.

Sebbene il suo punto di riferimento sia ancora la disciplina dei cultural studies in un senso più stretto (letteratura, arti visive e anche musica), l’ecocritica è per sua “natura” un’impresa interdisciplinare che cerca di coinvolgere la storia ambientale, la filosofia, la sociologia e gli studi scientifici, e non ultimo l’ecologia e le scienze della vita.

Attraverso un’analisi critica delle opere letterarie, delle rappresentazioni artistiche e della cultura popolare in cui la riflessione ambientale è presente, possiamo scoprire nuovi modi per affrontare le sfide ambientali e per promuovere un futuro più sostenibile per tutti gli abitanti della Terra. Prima che sia troppo tardi…

Fonte immagine: Freepik

Leggi anche:

Cos’è la letteratura comparata: definizione ed esponenti

L’architettura sostenibile: quali sono i nuovi materiali ecologici