L’arte dell’omiletica: cos’è, storia e tecniche di un’antica forma di comunicazione

L’arte dell’omiletica (dal latino homilia, “arte del conversare”) è una materia appartenente agli studi teologici cristiani, disciplina che insegna il modo di comporre e recitare un discorso sacro, e che comprende tutte le forme di oratoria sacra (appunto, l’omelia), dell’arte della predicazione e dell’istruzione catechistica. L’arte dell’omiletica, quindi, è l’arte di preparare e pronunciare discorsi religiosi, in particolare l’omelia, che è la spiegazione e l’attualizzazione della parola di Dio proclamata durante la liturgia. Si tratta di una disciplina antica, che affonda le sue radici nella tradizione biblica e che si è evoluta nel corso dei secoli, adattandosi ai diversi contesti storici, culturali e sociali. L’arte dell’omiletica non si limita agli aspetti tecnici della comunicazione, ma include anche la dimensione teologica, spirituale e pastorale della predicazione. Chi si occupa di omiletica, infatti, deve possedere una solida formazione biblica e teologica, oltre a una profonda conoscenza del contesto in cui opera e delle persone a cui si rivolge.

Cos’è l’arte dell’omiletica: definizione e significato

L’arte dell’omiletica è una disciplina che si occupa della composizione, dell’esposizione e della ricezione dei discorsi religiosi. In particolare, essa si focalizza sull’omelia, ovvero il discorso che il ministro di culto tiene durante la celebrazione liturgica, per spiegare e attualizzare la parola di Dio proclamata nelle letture bibliche. L’omiletica, dunque, è strettamente legata all’esegesi biblica, alla teologia cristiana, alla catechesi e alla retorica. Essa richiede competenze specifiche sia dal punto di vista contenutistico che formale, nonché una profonda sensibilità spirituale e pastorale.

Le origini dell’arte dell’omiletica: dalla Bibbia ai profeti

La forma più antica di omiletica appartiene al testo biblico, particolarmente alla Bibbia: parliamo ancora di un’omiletica semplice e non ancora legata alla retorica del discorso. L’arte dell’omiletica, infatti, affonda le sue radici nella tradizione ebraico-cristiana, e in particolare nella Bibbia, che contiene numerosi esempi di discorsi religiosi pronunciati da profeti, apostoli e dallo stesso Gesù.

L’omiletica nell’Antico Testamento

Nell’Antico Testamento tutti i più grandi profeti si mettono in evidenza non solo per i loro scritti, ma soprattutto per la loro predicazione. Gli oracoli profetici erano probabilmente molto usati come proclamazione nell’ambito della vita cultuale durante l’Esilio. I profeti, come Isaia, Geremia, Ezechiele e gli altri, si presentavano come portavoce di Dio, incaricati di trasmettere al popolo i suoi messaggi, le sue promesse e le sue minacce. La loro predicazione era spesso accompagnata da azioni simboliche e da visioni, volte a rendere più efficace il messaggio divino.

L’omiletica nel Nuovo Testamento: la predicazione di Gesù

Modello per eccellenza fino al V secolo, fu lo stile omiletico di Origene (185-254), teologo e filosofo antico, il quale predicava sistematicamente attraverso tutti i libri della Bibbia in serie, capitolo per capitolo, versetto per versetto. Ma anche per quanto riguarda il Nuovo Testamento, Gesù stesso dedica gran parte del suo ministero alla predicazione, e la sua parola ha un forte impatto al quale nessuno rimane indifferente, dimostrando potenza e l’autorità di Dio stesso. Questa pratica ha continuato ad essere presente con uno scopo, oltre che missionario, anche di riunione dei credenti (specialmente nel Giorno del Signore), che nella Chiesa primitiva e apostolica aveva un ruolo centrale.

L’arte dell’omiletica nel Medioevo: educare e persuadere

Nel Medioevo, l’omiletica vede fiorire numerosi trattati con un nuovo obbiettivo di tipo sociale, atta a definire e divulgare un codice comportamentale educando il popolo su cosa è giusto e auspicabile fare e su cosa invece va evitato: infatti, si cercherà di rendere l’educazione capace di persuadere e convincere a mettere in pratica ciò che viene appreso. Nell’età medievale, l’arte dell’omiletica si sviluppò e si arricchì di nuovi elementi, grazie anche all’influenza della retorica classica. La predicazione divenne uno strumento fondamentale non solo per la diffusione del messaggio cristiano, ma anche per l’educazione religiosa e morale del popolo.

La nascita delle artes praedicandi: l’evoluzione dell’arte dell’omiletica

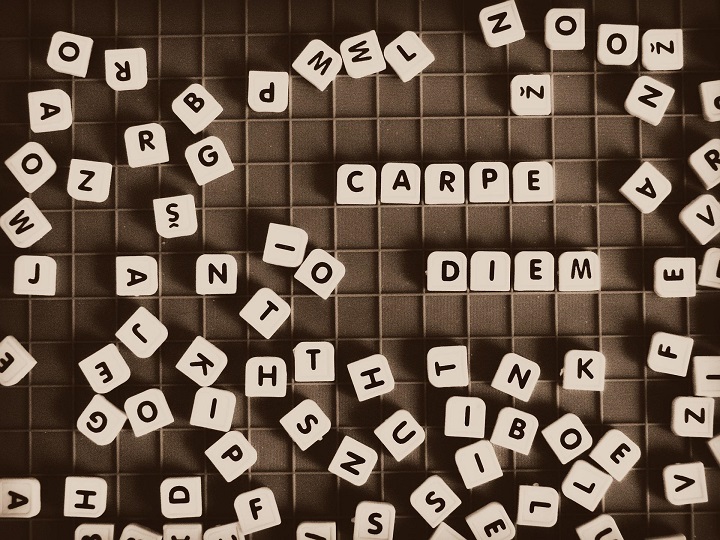

I tempi mutano, e l’arte dell’omiletica deve riuscire a rispondere alle esigenze di nuove e più ampie popolazioni: nascono le artes praedicandi, veri e propri generi retorici, manuali per la composizione e l’esposizione dei sermoni, che rendevano l’arte predicatoria più interessante e persuasiva. Si inseriscono dialoghi, contraddittori, pause ad effetto, intercalari, exempla, battute, fino ad arrivare a gesti, effetti speciali, immagini e tutto ciò che può impressionare e commuovere il pubblico. Si attuano, dunque, anche tutti gli elementi performativi: modulazione della voce, gestualità, espressioni, mimica facciale e corporale, quasi come piccole messinscene all’interno delle omelie, con una forte componente di teatralità. Ma anche dal punto di vista tematico si ha un’evoluzione, particolarmente con racconti sulla morte e sulle lotte di potere, oggetti fortemente suggestivi, predicazioni tenute presso cimiteri, minacce di pestilenze o sciagure. Insomma, lo scopo è triplice: attrarre, convincere e favorire la memorizzazione.

L’arte dell’omiletica nella Riforma Protestante: l’esempio di Francesco d’Assisi

Nel periodo della Riforma Protestante, il primo a distaccarsi dall’originale omiletica è Francesco d’Assisi, fondatore di uno degli Ordini monastici più rilevanti della storia della religione cattolica, in cui basò l’arte della predicazione omiletica come principio della sua missione apostolica. Con la Riforma protestante, l’arte dell’omiletica conobbe un nuovo impulso. I riformatori, come Martin Lutero e Giovanni Calvino, diedero grande importanza alla predicazione della parola di Dio, considerata come l’unico mezzo per la salvezza. Anche nella Chiesa cattolica, l’omiletica fu oggetto di un rinnovato interesse, soprattutto a seguito del Concilio di Trento (1545-1563), che ribadì l’importanza della formazione del clero e della predicazione come strumento di evangelizzazione e di contrasto alle eresie. San Francesco d’Assisi, in particolare, è noto per lo stile semplice, diretto e coinvolgente delle sue prediche, che erano spesso accompagnate da gesti concreti di carità e di servizio ai poveri e agli emarginati. Egli fu di fatto il fondatore dell’ordine francescano.

L’arte dell’omiletica in età moderna e contemporanea: una tecnica in continua evoluzione

Col passare dei secoli si predicano sermoni letterari: in Inghilterra, Paesi Bassi, Francia, America e in tanti altri luoghi, molteplici scrittori iniziano a praticare l’omiletica. Parliamo di una tecnica contemporanea basata sulla teoria della comunicazione, costruita intorno alla teoria del linguaggio. Ancor oggi c’è un rinnovato interesse sulla predicazione dell’omiletica, che pone sempre nuove metodologie di utilizzo nei confronti di quest’arte. Anche in età moderna e contemporanea, l’arte dell’omiletica ha continuato a evolversi, adattandosi ai cambiamenti culturali e sociali e alle nuove sfide poste dalla secolarizzazione e dal pluralismo religioso. Oggi, l’omiletica si confronta con i nuovi mezzi di comunicazione di massa, come la radio, la televisione e internet, che offrono nuove opportunità e nuove sfide per la diffusione del messaggio cristiano. Si cerca di rendere la predicazione sempre più efficace dal punto di vista comunicativo, senza però rinunciare alla fedeltà al messaggio evangelico e alla profondità teologica.

Fonte articolo per Arte dell’omiletica: significato e spiegazione: Pixabay e Wikipedia