Il termine “batracomiomachia” può suscitare curiosità e perplessità. Si tratta di una parola dal suono insolito, che evoca un mondo lontano e fantastico. Ma cos’è, esattamente, la Batracomiomachia?

Cos’è la Batracomiomachia? definizione e significato del termine

La parola Batracomiomachia deriva dal greco antico ed è composta da *bàtrachos* (rana), *mys* (topo) e *machìa* (battaglia). Letteralmente, significa quindi “battaglia tra rane e topi”. In senso stretto, Batracomiomachia è il titolo di un poemetto eroicomico greco, tradizionalmente attribuito a Omero (ma l’attribuzione è incerta). In senso lato, il termine “batracomiomachia” è entrato nel linguaggio comune per indicare una contesa futile e ridicola, una discussione animata ma priva di sostanza.

La Batracomiomachia: trama del poemetto attribuito a Omero

La Batracomiomachia narra, in 303 versi, di una guerra scoppiata tra rane e topi, a causa di un incidente apparentemente banale.

L’antefatto: l’incontro tra Gonfiagote e Rubamolliche

Tutto ha inizio quando il re delle rane, Gonfiagote (il cui nome significa, appunto, “colui che gonfia le gote”), incontra sulle rive di uno stagno il principe dei topi, Rubamolliche (il cui nome allude all’abitudine dei topi di rosicchiare il pane). Gonfiagote offre a Rubamolliche un passaggio sul dorso per attraversare lo stagno, ma durante il tragitto, alla vista di una biscia, si immerge, facendo annegare il povero topo.

La guerra tra rane e topi: un conflitto epico in miniatura

La morte di Rubamolliche scatena l’ira del padre, Rodipagnotta (re dei topi), che dichiara guerra alle rane. Inizia così una battaglia campale, descritta con toni epici e dettagli minuziosi, ma che risulta inevitabilmente comica, dato che i protagonisti sono piccoli animali. Vengono presentati con accuratezza i vari guerrieri con epiteti, e si descrivono i duelli con dovizia di particolari.

L’intervento degli dèi e la vittoria dei granchi

Gli dèi dell’Olimpo, come nella migliore tradizione epica, assistono alla battaglia, dividendosi tra sostenitori delle rane e dei topi. A un certo punto, Zeus, impietosito dalle sorti delle rane, decimate dal valoroso topo Scavizzolabriciole, decide di intervenire. Invia in soccorso delle rane un esercito di granchi, che con le loro chele sbaragliano i topi, ponendo fine alla guerra.

La Batracomiomachia come parodia dell’epica: Omero si rivolta nella tomba?

La questione omerica: chi ha scritto la Batracomiomachia?

L’attribuzione della Batracomiomachia a Omero è stata a lungo dibattuta e oggi è generalmente considerata *non* corretta. Lo stile, il linguaggio e il tono dell’opera sono molto diversi da quelli dell’*Iliade* e dell’*Odissea*. È più probabile che la Batracomiomachia sia stata scritta in età ellenistica (tra il IV e il I secolo a.C.), da un autore anonimo che conosceva bene i poemi omerici e che voleva farne una parodia.

Elementi parodistici nella Batracomiomachia: esempi e analisi

La Batracomiomachia è una parodia dell’epica omerica, in particolare dell’*Iliade*. L’autore utilizza molti degli elementi tipici del genere epico (il proemio, l’invocazione alle Muse, il catalogo degli eroi, le similitudini, i duelli, l’intervento degli dèi), ma li applica a una situazione ridicola, creando un effetto comico.

Esempi:

- I nomi dei personaggi: altisonanti e “parlanti”, come Gonfiagote (per le rane) e Rubamolliche (per i topi), sono una chiara presa in giro degli epiteti omerici.

- Le armi e le armature: le rane e i topi combattono con armi improvvisate (gusci di noce come elmi, foglie di cavolo come scudi, spiedi come lance), in contrasto con le armi divine degli eroi omerici.

- I duelli: descritti con toni epici e dettagli cruenti, ma che risultano comici perché i combattenti sono piccoli animali.

- L’intervento degli dei: solenne e decisivo, ma applicato a una contesa futile.

L’eredità della Batracomiomachia: da Omero a Leopardi

La poesia eroicomica: un genere letterario tra riso e riflessione

La Batracomiomachia è considerata uno dei primi e più importanti esempi di poesia eroicomica, un genere letterario che mescola elementi dell’epica (stile elevato, linguaggio aulico, situazioni solenni) con elementi comici (personaggi ridicoli, situazioni assurde, tono scherzoso). Questo genere ebbe grande fortuna in età moderna, con opere come la *Gattomachia* dello spagnolo Lope de Vega e *La secchia rapita* dell’italiano Alessandro Tassoni.

Leopardi e la Batracomiomachia: traduzione e “sequel” satirico

Nel XIX secolo, Giacomo Leopardi si interessò molto alla Batracomiomachia, traducendola in italiano in tre versioni differenti (una in terza rima, una in ottave e una in prosa). Ma Leopardi non si limitò a tradurre l’opera: scrisse anche un “sequel”, i *Paralipomeni della Batracomiomachia*, un poemetto satirico in ottave in cui, prendendo spunto dalla guerra tra rane e topi, criticava aspramente la situazione politica italiana del suo tempo, in particolare il fallimento dei moti rivoluzionari del 1820-21 e l’assolutismo borbonico. Nei *Paralipomeni*, i topi rappresentano gli italiani liberali, le rane rappresentano gli austriaci e i granchi i Borboni.

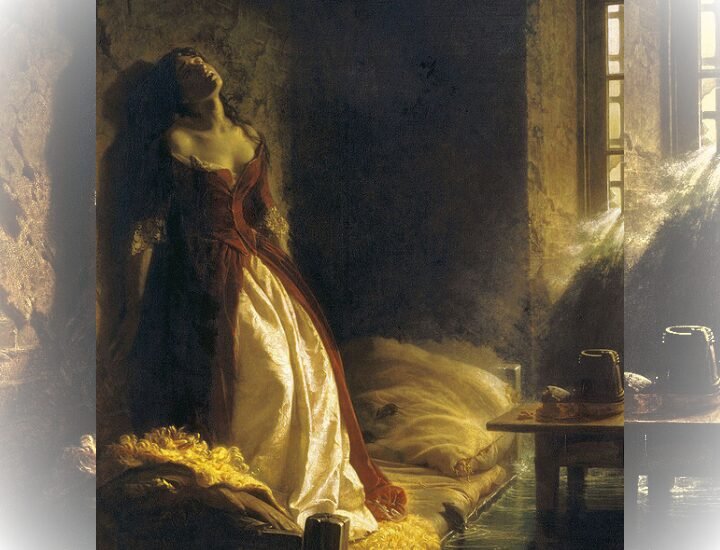

Immagine di copertina: Pxfuel.com