La cartografia medievale: rappresentare il mondo tra fede e scienza

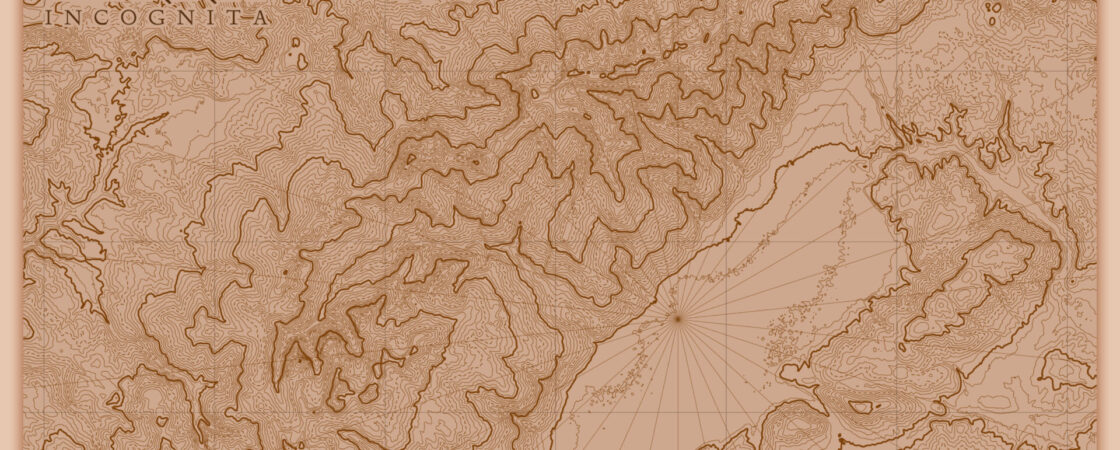

La cartografia nasce dall’esigenza dell’uomo di rappresentare e poter tener conto dei vari territori, conosciuti e ancora da conoscere. La cartografia medievale, in particolare, è un campo affascinante che riflette la concezione del mondo, le conoscenze geografiche e le credenze religiose dell’epoca. Naturalmente essa va a rappresentare la realtà e lo spazio circostante. Sin dall’antichità veniva utilizzata per orientarsi nel territorio, segnare i punti di caccia e pesca più proficui; fino ad arrivare alla cartografia medievale, stipulata per quelle che di lì a poco, divennero le grandi esplorazioni e spedizioni geografiche. La cartografia medievale si sviluppa in un periodo storico, il Medioevo, in cui la visione del mondo era profondamente influenzata dalla fede cristiana. Le carte geografiche di questo periodo, chiamate mappamondi o planisferi, non erano solo strumenti di orientamento, ma anche rappresentazioni simboliche dell’universo, in cui la geografia si fondeva con la teologia e la storia sacra. I cartografi medievali, spesso monaci o ecclesiastici, integravano nelle loro opere elementi biblici e mitologici, dando vita a una cartografia ricca di simbolismo e di fascino.

Dalle origini della cartografia alla cartografia medievale

Precedentemente le rappresentazioni non erano del tutto veritiere poiché l’obiettivo principale era quello di avere un’idea generica del luogo. Di fatto erano molto schematiche, non in proporzione e realizzate sulle pergamene, in modo da poter essere consultate come guide di navigazione o in generale per lo studio della geografia. La storia della cartografia, però, è molto antica e precede il Medioevo. Già nell’antichità, infatti, l’uomo ha cercato di rappresentare lo spazio in cui viveva. Le prime forme di cartografia erano semplici schizzi incisi su pietra o su tavolette d’argilla, che raffiguravano villaggi, fiumi e montagne. Con lo sviluppo delle civiltà, le carte geografiche divennero più complesse e dettagliate, anche se spesso ancora imprecise e fantasiose.

Caratteristiche della cartografia medievale: le mappe T-O

Oltre alle conoscenze del periodo, la cartografia medievale era anche influenzata da quelle che erano le idee sociali del tempo, ad esempio la forte fede cristiana. Questa tipologia di carte viene definita come T-O ovvero quadripartite: comprendeva i tre continenti ritenuti al tempo Asia, Africa ed Europa e gli antipodi ancora sconosciuti. Il nome “T-O” deriva dalla forma di queste carte: un cerchio (la O) che rappresenta il mondo, circondato dall’Oceanus, il grande mare che si credeva circondasse la Terra piatta; all’interno del cerchio, una T divideva i tre continenti conosciuti. L’Asia, considerata la parte più nobile del mondo, era posta in alto, mentre l’Europa e l’Africa erano poste in basso, ai lati della T. Al centro della mappa, spesso si trovava Gerusalemme, considerata il centro del mondo cristiano. Isidoro di Siviglia, erudito vissuto a cavallo tra VI e VII secolo, descrisse così le mappe T-O, influenzando notevolmente la cartografia medievale.

La simbologia religiosa nelle mappe T-O

Ma durante i tempi medievali tali rappresentazioni erano rappresentate dalla fede e tracciate, stabilendo le coordinate tramite la fede e le credenze del tempo, confutando prima la propria fede che lo spazio territoriale. Le mappe T-O, infatti, non erano solo rappresentazioni geografiche, ma anche immagini simboliche della visione cristiana del mondo. In esse si rifletteva la credenza che la storia umana fosse guidata dalla provvidenza divina e che la Terra fosse il teatro in cui si svolgeva la lotta tra il bene e il male. Nelle mappe T-O troviamo spesso raffigurazioni di mostri marini, di creature fantastiche, di scene bibliche e di luoghi leggendari, come il Paradiso Terrestre. Questi elementi fantastici e allegorici, uniti alla centralità di Gerusalemme, sottolineano il carattere religioso e simbolico di gran parte della cartografia medievale.

L’evoluzione della cartografia medievale: verso una maggiore precisione

Con lo sviluppo di popolazioni in nuovi territori e la scoperta di nuove terre, la cartografia medievale nutre una nuova esigenza: rappresentare mari sconosciuti e nuovi continenti per le rotte commerciali e lo scambio di materiali, con un’accuratezza maggiore che in passato. A partire dal XIII secolo, grazie ai contatti con il mondo arabo e all’intensificarsi dei commerci marittimi, in particolare ad opera di città marinare come Genova e Venezia, la cartografia medievale iniziò a evolversi. Si assiste alla nascita dei portolani, carte nautiche dettagliate che descrivevano le coste, i porti, le isole e i pericoli per la navigazione. I portolani erano strumenti pratici, utilizzati dai naviganti per orientarsi nel Mediterraneo e lungo le coste atlantiche dell’Europa e dell’Africa. La scuola cartografica maiorchina produsse alcuni tra i più rinomati esempi di portolano, conservati oggi, tra le altre istituzioni, presso la Biblioteca vaticana. La precisione dei portolani, decisamente più accurati delle mappe T-O, si basava sull’uso della bussola e sull’osservazione diretta della costa.

Il Mappamondo di Ebstorf e la mappa di Hereford

Fino ad implementarle con conoscenze scientifiche sempre più precise e matematiche. Ad esempio sono presenti le cartografie più complesse come il Mappamondo di Ebstorf, risalente all’incirca al XIII secolo, o la mappa di Hereford di Richard Haldingham, derivante dalla tipologia T-O, che presentano una maggiore attenzione ai dettagli geografici, pur mantenendo una forte impronta religiosa e simbolica. Queste due opere, tra le più importanti e meglio conservate della cartografia medievale, rappresentano un punto di transizione tra la cartografia simbolica delle mappe T-O e quella più realistica dei portolani.

Strumenti e tecniche della cartografia medievale

La rappresentazione T-O includeva i tre continenti conosciuti al tempo: Asia, Africa ed Europa al centro della mappatura; intorno alla rappresentazione della suddivisione territoriale troviamo il Mare Oceanus. Ciò che accomuna tutte queste tipologie di mappe è spesso la medesima disposizione territoriale assieme alla rappresentazione del mare e dei continenti ma anche l’utilizzo dei materiali a disposizione nel tempo medievale: pellame animale. Con lo studio astronomico, naturalmente, le esplorazioni si modificarono, con l’introduzione di strumenti nautici come la bussola e l’astrolabio, la navigazione divenne più sicura e le carte geografiche più precise. Il teodolite, uno strumento di misurazione più tardo, rese più facile la conoscenza degli angoli azimutali e zenitali, importanti per la determinazione della latitudine e della longitudine. Favorendo uno studio sempre più preciso e dettagliato utile alla rappresentazione territoriale.

Dalla cartografia medievale al GPS: l’eredità del passato

Grazie agli studi e anche agli errori commessi in antichità e nel Medioevo, si è arrivati alla conoscenza sempre più approfondita del proprio ambiente. La cartografia medievale, pur con i suoi limiti e le sue imprecisioni, ha rappresentato un passo importante nello sviluppo della scienza cartografica. Le carte geografiche medievali, infatti, non sono solo documenti storici di grande valore, ma anche opere d’arte di straordinaria bellezza, che testimoniano l’ingegno e la creatività dei cartografi del tempo. Oggi, la tecnologia ha rivoluzionato il modo di fare cartografia. Il GPS, assieme alla collaborazione informatica, ha reso possibile e molto più semplice la creazione di mappe accurate e accessibili, fino ad arrivare ad un tracciamento della persona sul proprio dispositivo in tempo reale, impensabile solo fino a pochi decenni fa. L’iterazione cartografica nell’era digitale è un processo in continuo divenire. Eppure, nonostante i progressi tecnologici, la cartografia medievale continua ad affascinarci e a insegnarci molto sul modo in cui i nostri antenati vedevano e rappresentavano il mondo.

Fonte immagine: Freepik.com