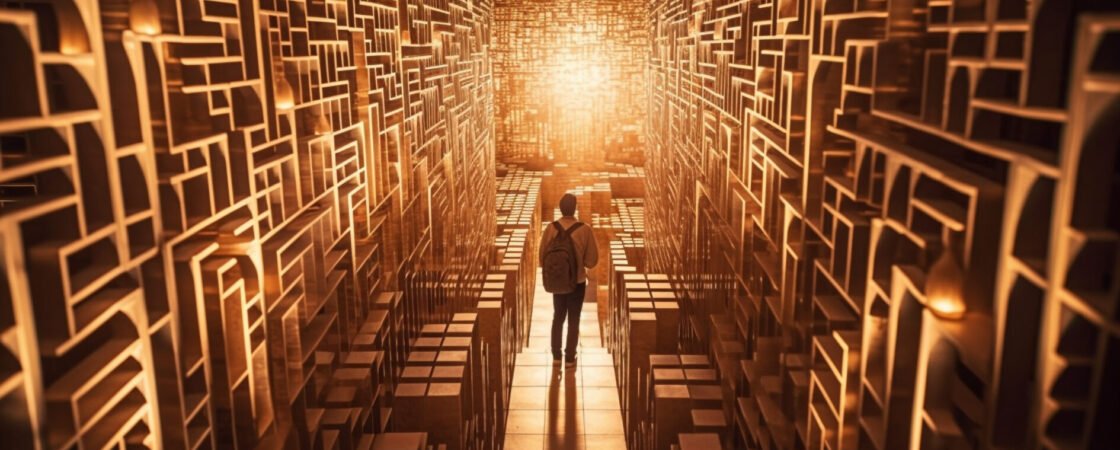

Quasi cinquemila anni fa, si diffuse in tutto il mondo un semplice disegno geometrico, al quale venne dato il nome di “labirinto”, divenendo un simbolo universale. Leggende, mitologie e storie fantastiche avvolgono questo archetipo ancestrale; ed è un tema allegorico che ricorre spesso nella psicologia, nella letteratura e nella storia dell’arte.

Origini e storia del labirinto: un simbolo millenario

Il labirinto, nella sua forma più antica, è un simbolo antichissimo, le cui prime tracce risalgono al Neolitico. Incisioni rupestri raffiguranti labirinti sono state ritrovate in diverse parti del mondo, dall’Europa all’Asia, all’America. La sua diffusione capillare suggerisce che il labirinto risponda a un bisogno profondo dell’animo umano, a un archetipo universale.

Tipi di labirinto: unicursale e multicursale

È fondamentale distinguere tra due tipi principali di labirinto:

- Labirinto unicursale (o univoco): è una costruzione progettata in modo tale che risulti difficile, per chi vi entra, trovare l’uscita, ma, a differenza del multicursale, ha un accesso unico e il percorso non offre possibilità di scelta: termina al suo centro. Per uscire bisogna rifare lo stesso percorso al contrario. Il suo disegno spiraliforme ricorda un serpente arrotolato, le viscere, ma anche i meandri del cervello. Questa forma intricata e multiforme ha subito varie e significative trasformazioni nel tempo, riflettendo così l’evoluzione del pensiero umano.

- Labirinto multicursale (o multivia): presenta bivi, vicoli ciechi e incroci, offrendo a chi lo percorre la possibilità di scegliere il proprio cammino, ma anche di perdersi. Questo tipo di labirinto è più recente e si diffonde soprattutto a partire dal Rinascimento.

Il labirinto nella mitologia: il mito del Minotauro

Il labirinto più famoso della mitologia è senza dubbio quello di Cnosso, a Creta, costruito dall’architetto Dedalo per rinchiudervi il Minotauro, mostruosa creatura con corpo umano e testa di toro. Il mito narra che Teseo, eroe ateniese, riuscì a penetrare nel labirinto, uccidere il Minotauro e uscirne grazie al filo che Arianna, innamorata di lui, gli aveva donato. Questo mito è ricco di simbolismi: il labirinto rappresenta la complessità della vita e dell’inconscio, il Minotauro le nostre paure e i nostri istinti più oscuri, Teseo il coraggio e la razionalità, Arianna l’aiuto e l’amore che ci permettono di superare le difficoltà.

Il labirinto nella psicoanalisi: l’inconscio e il viaggio interiore

Con le sue infinite possibilità, il labirinto rappresenta l’itinerario mentale che ha accompagnato l’uomo nel corso della storia. Il concetto di labirinto si può quindi definire anche come un “labirinto della mente”, ma può anche essere simbolo della sfida quotidiana all’interno della nostra esistenza. In psicoanalisi, l’inconscio è molto spesso simboleggiato da un labirinto, che rappresenta al meglio il luogo che nasconde una realtà vergognosa o difficile da affrontare. Secondo C. G. Jung, il labirinto richiama l’utero materno e il filo di Arianna il cordone ombelicale. Il Minotauro è un embrione, l’archetipo dell’immagine materna divorante e del percorso dell’anima verso l’equilibrio del proprio sé. Il viaggio nel labirinto, quindi, diventa un percorso di individuazione, di scoperta di sé e di confronto con le proprie ombre.

Il labirinto come metafora della vita e della società

Il labirinto può divenire anche metafora di una società nella quale è difficile integrarsi, a causa dei pregiudizi e delle differenze culturali. Nel labirinto non c’è direzionalità, il cammino diventa occasionale, la coscienza non ha più punti di riferimento. Un’immagine che rispecchia la rischiosa complessità del mondo, segnala la coincidenza di significati opposti di vita e morte, di bene e male; parla anche di solitudine, di angosce e di ansie che talvolta possono essere fonte di creatività e generare situazioni psichiche favorevoli al raggiungimento di altre forme di piacere e di scoperta.

Il labirinto nell’arte, nell’architettura e nella letteratura: esempi celebri

Il labirinto rappresenta l’emblema per eccellenza della ricerca dell’infinito, e dunque del “plus ultra“, di una dimensione nuova ancora da esplorare da parte di noi esseri finiti e limitati. Il concetto di labirinto lascia spazio a riflessioni e domande sulla vita, su quale strada sia più giusta da seguire per non tracciare un’esistenza preformata e affrontare un viaggio verso la consapevolezza del fatto che la conoscenza è una via che si offre all’individuo e che l’individuo deve intraprendere. Il labirinto compare in numerose opere d’arte, architettoniche e letterarie, assumendo di volta in volta significati diversi.

Ecco alcuni esempi, oltre al mito di Teseo e il Minotauro:

- Labirinti pavimentali nelle cattedrali gotiche: diffusi soprattutto in Francia (Chartres, Amiens), avevano un significato simbolico legato al pellegrinaggio e al cammino di fede.

- Giardini rinascimentali e barocchi: i labirinti di siepi erano un elemento decorativo e ludico, ma anche un simbolo del percorso iniziatico e della ricerca della conoscenza.

- L’Eneide di Virgilio: nel VI libro, Enea scende nell’Ade e incontra la Sibilla Cumana, che lo guida attraverso un percorso labirintico.

- Opere di Borges: nelle opere dello scrittore argentino, come “Finzioni” e “L’Aleph”, il labirinto rappresenta un edificio che confonde l’uomo e le complessità del mondo che l’uomo non può comprendere senza la ragione, ma anche la biblioteca infinita, metafora della conoscenza illimitata.

- “Il nome della rosa” di Umberto Eco: la biblioteca del monastero, luogo centrale del romanzo, è un labirinto in cui si perdono i monaci e in cui si nascondono segreti pericolosi.

- “Shining” di Stephen King (e l’adattamento cinematografico di Stanley Kubrick): l’Overlook Hotel, con i suoi corridoi intricati e il labirinto di siepi esterno, diventa una metafora della mente labirintica del protagonista, Jack Torrance.

- “Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carroll: anche se non esplicitamente un labirinto, il Paese delle Meraviglie, con le sue regole illogiche e i suoi percorsi tortuosi, può essere interpretato come tale.

Il labirinto oggi: un simbolo ancora attuale

Il labirinto è inteso come luogo interiore che rende possibile la comunione con la nostra parte più profonda: talvolta perdersi per ritrovarsi più forti e migliori di prima. I pensieri positivi sono gli unici in grado di guidare l’individuo fuori dalla sua struttura opprimente. Ancora oggi, il labirinto continua ad affascinare e a essere utilizzato come simbolo in diversi contesti, dall’arte alla terapia, all’architettura, ai videogiochi. La sua capacità di evocare il mistero, la sfida, la ricerca interiore e la complessità del mondo lo rende un simbolo potente e sempre attuale.

Il labirinto, quindi, non è solo un’antica struttura architettonica o un elemento mitologico, ma un simbolo vivo e potente, capace di parlare all’uomo contemporaneo e di stimolare riflessioni profonde sul senso della vita, della conoscenza e del percorso interiore. La sua forma complessa e affascinante continua a ispirare artisti, scrittori, psicologi e chiunque sia alla ricerca di un significato più profondo nell’esperienza umana.

Fonte immagine in evidenza: Freepik