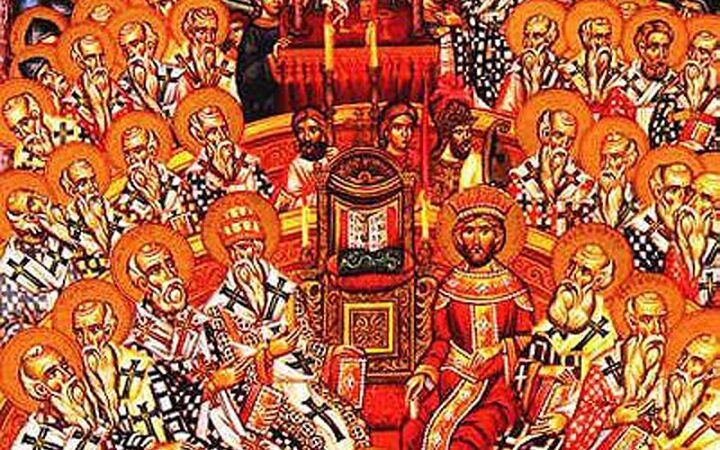

Nel 325 d.C. si tenne in Asia minore il primo concilio ecumenico della storia della Chiesa: il Concilio di Nicea, fortemente voluto dall’imperatore Costantino I allo scopo di placare le tensioni religiose diffusesi nei territori dell’impero romano a causa dell’arianesimo, una dottrina che proponeva una lettura differente del cristianesimo.

Contesto storico

Tutto ha inizio quando dalla chiesa di Alessandria d’Egitto si diffondono nuove dottrine che mettono in discussione la natura di Cristo in relazione al padre.

Come è noto, il dogma della trinità afferma che la natura divina di Dio si manifesta in tre persone distinte: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Gli evangelisti e i padri della Chiesa indicano Cristo come “figlio di Dio”, quindi come incarnazione della parola di Padre.

Molti fedeli però misero in discussione quella che era la versione ufficiale della Chiesa. Uno di questi era Ario, un monaco originario della Libia che nel 310 venne ordinato sacerdote proprio ad Alessandria d’Egitto, dove elaborò una dottrina che esulava dall’ortodossia ufficiale: l’arianesimo.

Ario sosteneva che Cristo non poteva essere considerato eterno e ingenerato come il Padre, poiché generato come un essere umano qualsiasi. Soltanto Dio può essere considerato eterno, mentre il Figlio gli è subordinato.

In parole povere: Cristo non era figlio di Dio e non aveva la sua stessa natura divina.

Il Concilio di Nicea, perché viene convocato? A causa dello scisma meleziano

Le dottrine di Ario non rappresentarono l’unica minaccia con cui la Chiesa doveva fare i conti. Un altro problema era rappresentato dal vescovo Melezio di Licopoli e da quello che è conosciuto come “scisma meleziano”.

Durante gli anni della persecuzione di Diocleziano (303-311 d.c.) alcuni cristiani, per evitare di essere torturati, rinnegarono la propria fede e abbracciarono il paganesimo. Una volta finite le persecuzioni la Chiesa riaccolse questi fedeli detti lapsi (“caduti” o “scivolati”), ma questa decisione era in contrasto con la linea dura di alcuni vescovi che non erano disposti a perdonare quello che venne considerato un atto di tradimento nei confronti di Dio. Melezio la pensava allo stesso modo e tra il 305 e il 304 fondò la Chiesa dei Martiri Confessori che rivendicava la propria indipendenza e il proprio rifiuto a sottomettersi a qualsiasi autorità religiosa.

Il Concilio di Nicea, cosa si stabilisce?

Costantino, consapevole dell’aria pesante che si respirava, decise di convocare a Nicea il primo concilio ecumenico della storia per i mesi di maggio e giugno del 325 d.c. . Vi parteciparono oltre trecento vescovi provenienti dalle province di tutto l’impero e fu presieduto dal pontefice Silvestro I, oltre che dall’imperatore stesso. I lavori del concilio portarono alle seguenti decisioni:

- L’arianesimo fu condannato e bollato come eresia, ma non scomparve del tutto. Divenne infatti uno strumento di identità per le popolazioni germaniche le quali, dopo la caduta dell’Impero Romano d’occidente, lo usarono per distinguersi dalla popolazione che avevano sconfitto e assoggettato, cioè i Romani.

- –Venne elaborato il concetto di consustanzialità: il Figlio è della stessa natura e sostanza del Padre, quindi con lo stesso grado di divinità. Tale concetto viene ribadito dal “simbolo niceno”, la formula del “credo” che ancora oggi viene recitata all’inizio della liturgia.

- Si mise fine allo scisma di Melezio, con il vescovo che fu obbligato a riconciliarsi con la Chiesa.

- Si cercò di stabilire una data per la Pasqua e fu individuata nella prima domenica dopo il plenilunio successivo all’equinozio di primavera (anche questa un’usanza attiva ancora oggi).

- Ai chierici fu imposto un codice di norme e comportamenti, tra cui l’obbligo del celibato.

- Furono individuate tre grandi sedi episcopali, ognuna con una propria sfera di influenza: Roma avrebbe avuto controllo sugli ecclesiastici d’occidente, Antiochia su quelli d’oriente e Alessandria sarebbe stata preposta all’Egitto.

Scopri anche cos’è l’iconoclastia

Immagine di copertina: Wikipedia