Questo articolo analizza le principali caratteristiche della polis arcaica, la città-stato greca tra l’VIII e il VI secolo a.C., un periodo di profondi cambiamenti sociali, politici ed economici.

L’aristocrazia al potere: ricchezza, onore e virtù

Alla fine dell’VIII secolo a.C., il potere nelle poleis greche era detenuto dalle famiglie aristocratiche (gli aristoi, “i migliori”), che avevano soppiantato i re o ne avevano drasticamente ridotto i poteri. I privilegi e il potere dell’aristocrazia derivavano da:

- Ricchezza: Possedevano la maggior parte delle terre.

- Guerra e pirateria: Attività considerate onorevoli in età arcaica.

- Nascita: Si consideravano discendenti di eroi.

- Onore (timé): Prestigio sociale.

- Virtù (areté): Insieme di valori (coraggio, forza, ecc.) preclusi alla gente comune.

Dal punto di vista politico, gli aristocratici controllavano tutte le istituzioni fondamentali della polis:

- Arcontato: La principale carica politica (governo della città).

- Consiglio degli Anziani: Affiancava gli arconti e amministrava la giustizia secondo norme orali ritenute di origine divina.

Il demos: esclusione politica e tensioni sociali

Il demos (popolo), inizialmente escluso dal governo, in alcune situazioni poteva partecipare all’assemblea (ekklesia), che però non aveva poteri reali. A partire dal VII secolo a.C., lo strapotere aristocratico iniziò a generare crescenti conflitti. Uno squilibrio tra popolazione e risorse in Grecia rendeva difficile per i piccoli e medi contadini (la maggior parte del demos) ricavare dalla terra un raccolto sufficiente. Indebitati con i proprietari terrieri aristocratici, rischiavano di cadere in schiavitù. I contadini rivendicavano una più equa distribuzione delle terre e la cancellazione della schiavitù per debiti.

Lo sviluppo dell’artigianato e del commercio rafforzò, all’interno del demos, artigiani e mercanti, che iniziarono a pretendere un ruolo politico commisurato alla loro crescente importanza economica e sociale.

La riforma oplitica: l’ascesa del cittadino-soldato

Nella prima metà del VII secolo a.C., la riforma oplitica rivoluzionò gli eserciti greci, con importanti conseguenze sociali e politiche. Il cuore dell’esercito non fu più costituito dai guerrieri aristocratici a cavallo, ma da una compatta formazione di fanteria pesante: gli opliti. Gli opliti erano armati di scudo (hoplon), spada, lancia e armatura.

Prima, solo i nobili potevano permettersi l’equipaggiamento militare (carri, cavalli, armi costose). Con la riforma oplitica, l’armamento divenne meno costoso e accessibile anche al demos. La guerra non fu più un’esclusiva aristocratica. Il contributo militare fornito alla polis diede al nuovo cittadino-soldato (oplita) la forza di rivendicare maggiori diritti e un ruolo nel governo.

La riforma ebbe anche un forte significato culturale: tramontò l’ideale dell’eroe singolo e semidivino, e nacque un nuovo ideale collettivo, basato su disciplina, solidarietà e uguaglianza tra i cittadini-soldati.

Le legislazioni scritte: un freno all’arbitrio aristocratico

Contemporaneamente alla riforma oplitica, venne messo in discussione un altro privilegio aristocratico: l’amministrazione della giustizia basata su leggi orali. Tra il VII e il VI secolo a.C., in molte poleis comparvero legislazioni scritte, opera di singoli legislatori (es. Dracone ad Atene, Zaleuco a Locri Epizefiri, Caronda a Catania). Queste leggi riguardavano soprattutto il diritto penale, ma anche le regole della vita della polis e i diritti di cittadinanza. Erano leggi pubbliche, incise su supporti di bronzo o pietra ed esposte in luoghi pubblici.

Le legislazioni scritte sottrassero l’amministrazione della giustizia all’arbitrio aristocratico, ponendola sotto il controllo collettivo. Spesso, furono promosse dalla stessa aristocrazia, consapevole della necessità di attenuare i conflitti sociali, ponendo tutti i cittadini di fronte a leggi stabili e certe.

Le tirannidi: una fase di transizione

Tiranni: signori assoluti, spesso riformatori

Spesso l’opera dei legislatori non fu sufficiente a eliminare i conflitti. Approfittando di queste tensioni, in molte città greche, tra il VII e il VI secolo a.C., singoli individui (i tiranni) conquistarono il potere assoluto, spesso con la violenza. “Tiranno”, in origine, significava semplicemente “signore”.

Il tiranno era in genere un aristocratico emarginato dai circoli di potere, che prendeva il potere appoggiandosi al demos. Esercitava il potere in modo personale e assoluto, ma non sempre crudele. Raramente cambiava le leggi, ma spesso attuava politiche favorevoli al demos (distribuzione di risorse, opere pubbliche, promozione della cultura). Cercava di rendere ereditario il potere, ma con scarso successo (nessuna tirannide durò più di due o tre generazioni). Esempi di tiranni furono Pisistrato ad Atene, Cipselo a Corinto, Policrate a Samo.

Le tirannidi furono una fase transitoria, ma rappresentarono un ulteriore indebolimento del potere aristocratico. I tiranni, per ottenere il consenso del demos, limitarono il potere dell’aristocrazia. Successivamente, i tiranni furono visti come nemici della libertà, e scomparvero quasi ovunque verso la fine del VI secolo a.C., aprendo una nuova fase nella storia delle poleis. Da allora, il termine “tiranno” assunse il significato negativo di potere personale, crudele e illegittimo.

La polis arcaica fu quindi un’epoca di profondi cambiamenti. L’iniziale predominio aristocratico fu progressivamente eroso dall’ascesa del demos, dalla riforma oplitica, dalle legislazioni scritte e dalle tirannidi, preparando il terreno per le successive evoluzioni politiche e sociali del mondo greco.

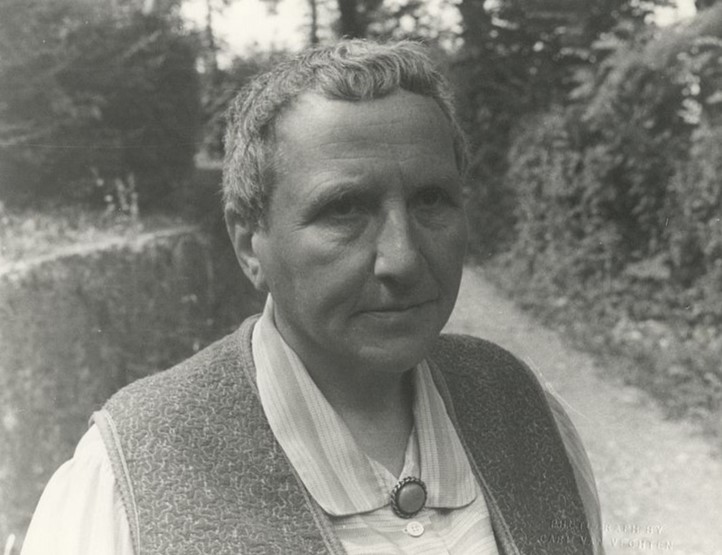

Prof. Giovanni Pellegrino