I Longobardi, un popolo germanico originario della Scandinavia, invasero l’Italia nel 568 d.C., ponendo fine all’unità politica della penisola e dando inizio a un periodo di profonde trasformazioni. La loro dominazione, durata oltre due secoli, ha lasciato un’impronta significativa sulla storia, la società, la cultura e la lingua italiana. In questo articolo, esploreremo la storia dei Longobardi in Italia, dalla conquista all’integrazione, analizzando la loro organizzazione sociale, le loro leggi, la loro religione e la loro eredità culturale.

L’invasione longobarda e la fine dell’unità d’Italia (568 d.C.)

Le cause dell’invasione longobarda

Le cause dell’invasione longobarda sono molteplici: la pressione di altre popolazioni barbariche, la ricerca di nuove terre e risorse, la debolezza dell’Impero Bizantino, che all’epoca controllava gran parte dell’Italia.

La conquista longobarda e la divisione dell’Italia

Guidati dal re Alboino, i Longobardi invasero l’Italia nel 568 d.C., conquistando rapidamente gran parte del Nord e del Centro, e fondando ducati autonomi a Spoleto e Benevento.

L’invasione longobarda segnò la fine dell’unità politica dell’Italia, che si ritrovò divisa in due aree: una sotto il dominio longobardo e l’altra sotto il controllo dei bizantini (l’Esarcato di Ravenna, la Pentapoli, Roma, Napoli, la Puglia, la Calabria e le isole maggiori).

A differenza degli Ostrogoti, i Longobardi non cercarono l’integrazione con la popolazione romana, ma imposero il loro dominio, espropriando le terre e riducendo in schiavitù o in semi-servitù gran parte della popolazione italica.

La società longobarda: fare, duchi e re

Le fare: gruppi familiari e militari

La società longobarda era originariamente organizzata in fare, gruppi di guerrieri legati da vincoli di parentela e guidati da un capo, il duca.

Le fare erano le unità fondamentali dell’esercito longobardo e, dopo l’insediamento in Italia, divennero anche le unità di base dell’organizzazione sociale e territoriale.

I duchi: capi militari e governatori locali

I duchi erano i capi militari e politici delle fare. Dopo la conquista dell’Italia, i duchi divennero i governatori dei territori conquistati, esercitando un potere quasi indipendente dal re.

Il re: un potere inizialmente limitato

Inizialmente, i Longobardi eleggevano un re solo in caso di necessità, per unificare il comando militare. Dopo l’invasione dell’Italia, la figura del re divenne più stabile, ma il suo potere rimase a lungo limitato dall’autonomia dei duchi.

La capitale del regno longobardo fu stabilita a Pavia.

Il regno longobardo: da Alboino a Rotari

La conquista della Liguria e il consolidamento del regno

Nel corso del VII secolo, la monarchia longobarda si consolidò e si rafforzò. Uno dei re più importanti fu Rotari (636-652), che conquistò la Liguria, strappandola ai Bizantini, ed espanse ulteriormente il regno longobardo.

L’Editto di Rotari (643): le leggi scritte dei Longobardi

Nel 643, Rotari promulgò l’Editto di Rotari, la prima raccolta scritta delle leggi longobarde, che fino ad allora erano state tramandate oralmente.

L’editto, scritto in latino, regolava diversi aspetti della vita sociale, come il matrimonio, la proprietà, i reati e le pene.

L’Editto di Rotari sostituiva la faida (la vendetta privata) con il guidrigildo, un risarcimento in denaro che il colpevole doveva pagare alla famiglia della vittima.

La conversione al cattolicesimo e l’integrazione con i Romani

Inizialmente, i Longobardi erano in gran parte ariani (una forma di Cristianesimo considerata eretica dalla Chiesa di Roma) o pagani.

La conversione al cattolicesimo fu un processo graduale, favorito dalla regina Teodolinda, moglie di due re longobardi (Autari e Agilulfo).

Teodolinda promosse la costruzione di chiese e monasteri e favorì il dialogo con la Chiesa di Roma.

Il ruolo di Teodolinda

Teodolinda, la regina dei Longobardi, ebbe un ruolo molto importante nella conversione al cristianesimo del suo popolo.

La fondazione di monasteri e la rinascita culturale

I Longobardi convertiti al cattolicesimo iniziarono a fondare monasteri, come quello di Bobbio, fondato dal monaco irlandese San Colombano.

Questi monasteri divennero importanti centri di cultura e di conservazione del sapere antico, grazie all’opera dei monaci amanuensi che copiavano i testi classici.

L’eredità dei Longobardi in Italia: arte, architettura e cultura

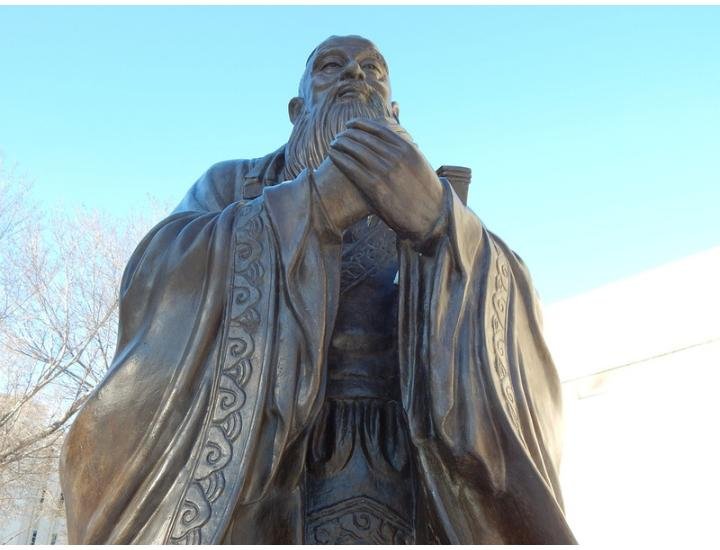

Il Tempietto di Cividale del Friuli: un gioiello dell’architettura longobarda

L’arte e l’architettura longobarda hanno lasciato importanti testimonianze in Italia.

Uno degli esempi più significativi è il Tempietto longobardo di Cividale del Friuli (in provincia di Udine), un piccolo edificio religioso che presenta elementi di arte classica, bizantina e longobarda.

Paolo Diacono e la Historia Langobardorum

Paolo Diacono, monaco e storico longobardo dell’VIII secolo, è l’autore della Historia Langobardorum (Storia dei Longobardi), la principale fonte scritta sulla storia e la cultura dei Longobardi.

Fonte immagine: wikipedia.org