La diffusione europea della cultura rinascimentale fu possibile grazie a un nuovo mezzo di comunicazione in grado di raggiungere un vasto pubblico: il libro a stampa. Fino al XV secolo il libro era prodotto manualmente da copisti amanuensi, che trascrivevano il testo originale pagina dopo pagina producendo una o più copie. Tale metodo era lento e costoso e dunque i codici manoscritti costituivano beni preziosi, da conservare e da esibire.

La rivoluzione della stampa a caratteri mobili: da Gutenberg a Manuzio

Il nuovo sistema di produzione del libro ebbe origine intorno alla metà del Quattrocento grazie all’invenzione dei caratteri mobili realizzati in Germania da professionisti delle fusioni in oro, tra cui un orafo di Magonza, Johann Gutenberg. La stampa a caratteri mobili consisteva nella realizzazione di singoli caratteri in metallo (solitamente una lega di piombo, stagno e antimonio) che potevano essere combinati per formare le parole e le righe di testo, inchiostrati e poi pressati su un foglio di carta o pergamena. Questo sistema permetteva di comporre e stampare più pagine contemporaneamente e di riutilizzare i caratteri per comporre nuovi testi, rendendo il processo di produzione del libro molto più rapido ed economico rispetto alla copiatura manuale.

L’invenzione di Gutenberg e la Bibbia del 1455

Nel 1455 uscì dalla sua bottega il primo libro stampato: una Bibbia in latino, nota come la “Bibbia di Gutenberg” o “Bibbia a 42 linee”. Questo evento segnò l’inizio di una vera e propria rivoluzione nella produzione e diffusione del sapere.

Aldo Manuzio: l’innovazione del corsivo e del libro in formato piccolo

L’invenzione della stampa fu poi perfezionata dall’italiano Aldo Manuzio che ideò nuovi caratteri tipografici, tra cui il corsivo, più elegante e compatto rispetto ai caratteri gotici usati in precedenza, e il libro in formato piccolo (in ottavo), più maneggevole ed economico dei grandi formati in folio utilizzati fino ad allora. Manuzio, attivo a Venezia tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, fu uno dei più importanti stampatori ed editori del Rinascimento, e contribuì in modo decisivo alla diffusione dei classici greci e latini in edizioni accurate e di alta qualità.

L’impatto della stampa sulla cultura rinascimentale: un mercato editoriale in espansione

L’arte della stampa, caratteristica della cultura rinascimentale, secondo il metodo di Gutenberg fu una rivoluzione tecnologica destinata ad affermarsi nel giro di pochi anni. Lo evidenzia il fatto che i libri stampati dal 1456 al 1499 furono circa 450.000; quelli stampati nel corso del XVI secolo furono oltre 20 milioni di copie.

La circolazione delle idee e il rinnovamento culturale

Dietro a questo poderoso sviluppo del mercato editoriale vi era un fatto culturale nuovo: il libro usciva dal mondo chiuso dei conventi e delle corti per entrare in più ampi canali di consumo. Era comprato dai mercanti, dai banchieri, dagli studenti e dai professori delle scuole e delle università. Il nuovo mezzo di comunicazione della cultura rinascimentale incrementò la circolazione delle idee, rappresentando uno straordinario fattore di rinnovamento culturale. Oltre alla Bibbia, tra i primi libri stampati e diffusi in Europa vi furono opere di autori classici come Cicerone, Virgilio, Aristotele e di autori moderni come Petrarca, Boccaccio, Erasmo da Rotterdam e Tommaso Moro.

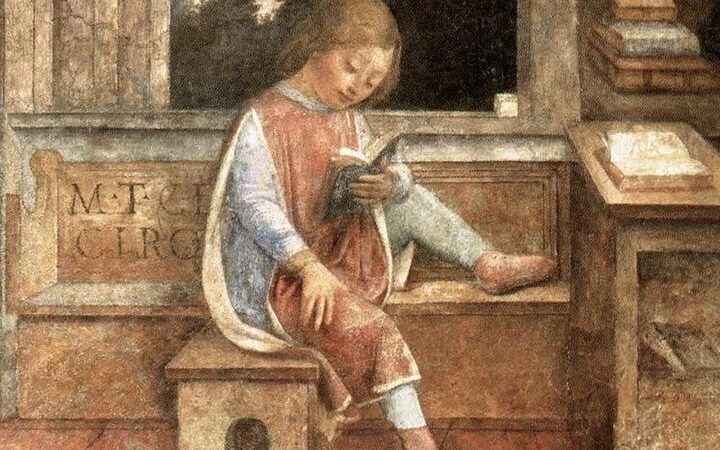

L’alfabetizzazione e l’accesso al sapere: un privilegio di pochi

Occorre tuttavia sottolineare che, nonostante l’estensione del mercato librario e l’ampliamento del numero dei lettori tra il Quattrocento e il Cinquecento, la cultura rimaneva un privilegio di pochi, appannaggio di una categoria di persone che lo storico Peter Burke ha definito élite creativa. Egli ha stimato che tra il XIV e il XV secolo, in Italia, su una popolazione di circa dieci milioni di abitanti, costituita perlopiù da contadini analfabeti, tale minoranza fosse composta da non più di un migliaio di individui, provenienti per la maggior parte da famiglie di artigiani, mercanti e nobili, e originari di quattro regioni: la Toscana, il Veneto, la Lombardia e i territori pontifici.

Università e accademie: centri di diffusione del sapere

Nel Rinascimento si consolidò l’unità culturale delle classi dirigenti europee, che formavano una comunità di persone accomunate dagli studi e dall’uso della lingua latina. Le università contribuirono a questo processo di unificazione culturale.

Le università italiane e il loro prestigio internazionale

Fondate nei secoli precedenti, furono arricchite di nuove discipline, soprattutto linguistiche, filologiche e mediche. In Italia vi erano università di eccellenza, come Padova, Bologna, Pavia, Salerno, alle quali si iscrivevano anche giovani stranieri. Tra esse la più rinomata era quella di Padova, nel territorio della Repubblica di Venezia. Essa godeva di grande prestigio soprattutto in area tedesca, da cui proveniva la quota più consistente di studenti.

Le accademie: da circoli privati a istituzioni culturali

A partire dalla seconda metà del Quattrocento, in aggiunta e in alternativa alle università, si svilupparono le accademie, centri di promozione culturale che svolsero un ruolo fondamentale nell’elaborazione e diffusione della cultura rinascimentale. Tali istituzioni nacquero dalla libera iniziativa di esponenti del mondo intellettuale, legati da comuni interessi, che si incontravano per discutere di filosofia, scienza e letteratura.

L’Accademia platonica di Firenze e il mecenatismo dei Medici

Tra le più famose si possono ricordare la già citata Accademia platonica, fondata da Marsilio Ficino a Firenze e patrocinata dalla famiglia dei Medici.

L’Accademia pontaniana di Napoli e il patrocinio di Alfonso I d’Aragona

Altra accademia importante fu l’Accademia pontaniana a Napoli, fondata da Giovanni Pontano e posta sotto la protezione di Alfonso I d’Aragona. Le accademie differivano dalle università in quanto non proponevano un corso di studi preciso, ma avevano lo scopo di promuovere il confronto tra i dotti e di testimoniare, anche attraverso pubblicazioni, i progressi ottenuti nel campo intellettuale e scientifico.

La censura e il controllo della stampa

La diffusione del libro a stampa fu accompagnata fin da subito da tentativi di controllo e di censura da parte delle autorità politiche e religiose. Già nel 1515, Papa Leone X aveva emanato una bolla che prevedeva la censura preventiva per tutti i libri a stampa. Con la diffusione della Riforma protestante, la censura si inasprì ulteriormente, e nel 1559 fu pubblicato il primo Indice dei libri proibiti, un elenco di opere considerate eretiche o pericolose per la fede cattolica.

Conclusione: l’eredità della stampa rinascimentale

Nonostante i tentativi di controllo, la stampa a caratteri mobili si rivelò uno strumento potentissimo per la diffusione delle idee e per la trasformazione della cultura europea. L’invenzione di Gutenberg e le innovazioni di stampatori come Aldo Manuzio hanno segnato una svolta epocale nella storia della comunicazione e hanno contribuito in modo decisivo all’affermazione della cultura rinascimentale e alla nascita della moderna civiltà del libro.

Fonte immagine in evidenza per l’articolo sulla cultura rinascimentale: Wikipedia