La fotografia possiede un enorme potere narrativo ed evocativo. Come diceva Confucio, un’immagine vale più di mille parole. Una singola foto può raggiungere la nostra coscienza più rapidamente di un intero libro, raccontando storie e suscitando emozioni intense. Alcune foto famose hanno addirittura cambiato il corso degli eventi, diventando vere e proprie foto che hanno fatto la storia. La fotografia è un’arte che cattura l’attimo, rendendolo eterno, ma alcune immagini vanno oltre, diventando testimonianze indelebili di epoche, conflitti, trionfi e tragedie.

La prima fotografia della storia risale al 1826, opera di Nicéphore Niépce. Da allora, innumerevoli istanti ed emozioni sono stati immortalati dagli obiettivi di fotografi diventati celebri. Molti scatti hanno fatto la storia, cambiando il mondo e scuotendo le coscienze. Ecco una selezione di 10 foto famose, dieci foto che hanno fatto la storia, con un breve racconto della loro genesi, del loro impatto e delle curiosità ad esse legate.

Oltre le mille parole: 10 foto che hanno segnato un’epoca

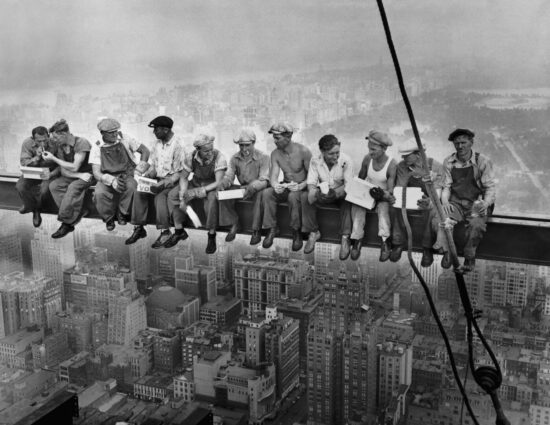

New York, 1932: operai sospesi nel vuoto

Questa fotografia, che ritrae 11 operai intenti a mangiare e chiacchierare su una trave sospesa a 250 metri d’altezza durante una pausa pranzo, è una delle immagini storiche più famose al mondo, una vera foto che ha fatto la storia del lavoro e della resilienza umana. Lo scatto, intitolato “Lunch atop a Skyscraper” (Pranzo in cima a un grattacielo), fu pubblicato il 2 ottobre 1932 sul supplemento domenicale del New York Herald Tribune. È diventato un simbolo degli anni della Grande Depressione americana (1929-1939). In un periodo di grande difficoltà per gli Stati Uniti, la foto di questi lavoratori generò ottimismo, rappresentando un segno di ripresa e di fiducia nel futuro.

L’identità dell’autore della foto è ancora oggi incerta. Il più accreditato è Charles C. Ebbets, ma quel giorno erano presenti anche altri fotografi, tra cui William Leftwich e Thomas Kelley. Anche il luogo dello scatto è stato oggetto di dibattito: per anni si è pensato che fosse l’Empire State Building, ma in realtà si tratta del Rockefeller Center di New York, in costruzione all’epoca.

Sebbene possa sembrare una foto di cronaca, “Lunch atop a Skyscraper” aveva probabilmente anche una funzione pubblicitaria: mostrare al mondo la grandiosa costruzione del Rockefeller Center, ancora oggi uno dei simboli di New York.

Times Square, 1945: il bacio della vittoria

Tra i tanti baci celebri immortalati dalla fotografia, quello scattato il 14 agosto 1945 da Alfred Eisenstaedt a Times Square, New York, è forse il più famoso, una foto che ha fatto la storia della pace e della speranza. Intitolato “V-J Day in Times Square”, ritrae un marinaio che bacia appassionatamente un’infermiera, nel tripudio generale per la resa del Giappone e la fine della Seconda Guerra Mondiale.

La foto, pubblicata sulla rivista Life, divenne immediatamente un simbolo dell’euforia americana per la fine del conflitto.

Dopo la pubblicazione, molte persone si fecero avanti sostenendo di essere i protagonisti dello scatto. Tuttavia, secondo la maggior parte delle ricostruzioni, si tratta di Greta Zimmer Friedman, assistente di un dentista, e George Mendonsa, un marinaio. I due non si conoscevano: si incontrarono per caso durante i festeggiamenti. Il bacio, quindi, non fu un gesto romantico, ma un’espressione di gioia e sollievo per la fine della guerra.

Eisenstaedt raccontò così il suo scatto: “A Times Square, nel V-J Day, vidi un marinaio che correva lungo la strada afferrando qualsiasi ragazza vedesse […] Stavo correndo davanti a lui con la mia Leica, ma nessuno degli scatti mi piaceva. Poi, all’improvviso, in un lampo, vidi che afferrava qualcosa di bianco. Mi girai e scattai nel momento in cui il marinaio baciava l’infermiera. […] Ho scattato quattro immagini in pochi secondi. Solo una era giusta […].”

Parigi, 1950: un attimo d’amore tra la folla

Un altro bacio famoso, un’altra foto che ha fatto la storia, questa volta dell’amore e del romanticismo, è quello catturato da Robert Doisneau nel marzo del 1950 a Parigi. “Le Baiser de l’Hôtel de Ville” (Il bacio davanti al municipio) mostra una giovane coppia che si bacia appassionatamente per strada, in mezzo alla folla. Un gesto semplice e romantico, reso eterno dal fotografo francese.

Tuttavia, a differenza della foto di Eisenstaedt, questo scatto non fu improvvisato, ma preparato. Doisneau stava realizzando un servizio fotografico per la rivista “Life“. Mentre passeggiava per le strade di Parigi, notò due giovani attori che si baciavano in un bar e chiese loro di posare per lui, ripetendo il gesto. I due, Françoise Bornet e Jacques Carteaud, erano fidanzati nella realtà (anche se la loro relazione durò poco).

Nonostante la messa in scena, la foto appare estremamente naturale e spontanea, grazie alla bravura del fotografo e degli attori. L’immagine, diventata un simbolo dell’amore puro e giovane, cattura la potenza di un gesto semplice e romantico. Due ragazzi che, nella frenesia di una grande metropoli come Parigi, si fermano per un attimo di tenerezza, sotto lo sguardo indifferente dei passanti.

Curiosità: Nel 1992, una coppia, Denise e Jean-Louis Lavergne, affermò di essere la coppia ritratta nella foto e chiese un risarcimento per violazione della privacy. La loro richiesta fu respinta, in quanto non furono in grado di dimostrare di essere i soggetti dello scatto.

1965: il “pugno fantasma” di Muhammad Ali

Passiamo ora a una foto sportiva, una foto che ha fatto la storia della boxe. Tra i tanti incontri di pugilato entrati nella leggenda, quello del 25 maggio 1965 tra Sonny Liston e Muhammad Ali (all’epoca ancora Cassius Clay), disputato alla St. Dominic’s Hall, è uno dei più controversi, a causa del KO subito da Liston alla prima ripresa. La foto che immortala Ali che sovrasta Liston a terra è opera di John Rooney.

Liston aveva perso il titolo di campione del mondo dei pesi massimi contro Clay nel febbraio del 1964. L’incontro terminò in modo controverso, con Liston che si ritirò alla fine del sesto round a causa di un infortunio alla spalla.

La rivincita del 1965 fu altrettanto discussa. A metà del primo round, Ali colpì Liston con un destro rapido, passato alla storia come il “pugno fantasma” (“phantom punch”), perché apparentemente innocuo. Tuttavia, Liston crollò immediatamente a terra, tra lo stupore generale. Ali, incredulo, gli urlò: “Get up and fight, sucker!” (“Alzati e combatti, buono a nulla!”). L’arbitro, dopo aver allontanato Ali, dimenticò di effettuare il conteggio, che fu invece eseguito da un assistente. Liston si rialzò a fatica, ma l’arbitro dichiarò concluso l’incontro, in quanto il conteggio aveva superato i 10 secondi.

Vietnam, 1972: la bambina e il napalm

Sono numerose le foto di guerra che hanno fatto la storia, ma quella scattata l’8 giugno 1972 dal fotografo dell’Associated Press Nick Ut durante la guerra del Vietnam è tra le più potenti e strazianti, una vera e propria foto che ha fatto la storia, portando l’orrore della guerra nelle case di tutto il mondo. Intitolata “The Terror of War” (Il terrore della guerra), ma nota anche come “Napalm Girl”, ritrae la piccola Kim Phúc, di nove anni, che corre nuda per strada, urlando a causa delle ustioni provocate da un bombardamento al napalm.

L’aviazione sudvietnamita attaccò con bombe al napalm il villaggio di Trang Bang, dove viveva Kim, occupato dalle forze nordvietnamite. Mentre la bambina, insieme ad altri civili e soldati, stava fuggendo dal tempio Caodai, un pilota sudvietnamita, scambiandoli per nemici, sganciò una bomba. Kim rimase gravemente ustionata e si strappò i vestiti di dosso.

Nonostante le gravi condizioni, Kim sopravvisse, grazie alle cure ricevute al Barsky Hospital di Saigon. Dopo 14 mesi di degenza e 17 interventi chirurgici, tornò a casa. Nick Ut le fece visita durante tutto il periodo di degenza.

Questa fotografia vinse il premio World Press Photo nel 1972 e il premio Pulitzer nel 1973. È diventata un simbolo dell’orrore della guerra e della sofferenza dei civili.

Curiosità: Oggi Kim Phuc vive in Canada con la sua famiglia e, attraverso la KIM Phuc Foundation, si occupa di aiutare i bambini vittime delle guerre in tutto il mondo.

1984: lo sguardo che attraversò il mondo

Come non includere in questa lista la foto della ragazza afgana dagli occhi verdi, opera di Steve McCurry, una foto che ha fatto la storia dei rifugiati e dei conflitti dimenticati? “Afghan Girl” (Ragazza afgana), scattata nel 1984 nel campo profughi di Peshawar, in Pakistan, e pubblicata sulla copertina del National Geographic Magazine nel giugno 1985, è diventata un’icona della fotografia mondiale.

L’identità della ragazza rimase sconosciuta per molti anni. Nel 2002, dopo lunghe ricerche, McCurry e il National Geographic la ritrovarono: si trattava di Sharbat Gula, all’epoca dodicenne, rimasta orfana a causa della guerra.

Quegli occhi verdi, intensi e penetranti, che esprimono paura, rabbia e sofferenza, sono diventati un simbolo del conflitto in Afghanistan e, più in generale, delle guerre in Medio Oriente.

Berlino, 1989: un fiore per la libertà

Il 9 novembre 1989 è una data storica: il giorno della caduta del muro di Berlino, simbolo della fine della Guerra Fredda e dei regimi comunisti in Europa. Tra le tante immagini che documentano quell’evento, una in particolare colpisce per la sua forza simbolica, una foto che ha fatto la storia della libertà e della riunificazione: un giovane soldato della Germania dell’Est che infila un garofano rosso in una fessura del muro, la mattina stessa della sua caduta. La foto fu scattata dal fotografo inglese Tom Stoddart durante un reportage per l’agenzia americana Getty Images.

Sudan, 1993: l’immagine che scosse il mondo

Questo scatto del 1993, opera del fotoreporter sudafricano Kevin Carter, è una delle immagini più toccanti e controverse della storia della fotografia, una foto che ha fatto la storia della denuncia sociale e della responsabilità del fotogiornalismo. Intitolata “The Vulture and the Little Girl” (L’avvoltoio e la bambina), mostra un bambino sudanese, in evidente stato di denutrizione, accovacciato a terra, mentre un avvoltoio lo osserva da vicino. Carter realizzò la foto durante un reportage in Sudan, vicino al villaggio di Ayod, in una regione devastata dalla guerra civile e dalla carestia.

La foto, pubblicata sul New York Times nel marzo 1993, suscitò grande scalpore e valse a Carter il premio Pulitzer nel 1994. Tuttavia, il fotografo fu anche travolto dalle critiche, accusato di non aver soccorso il bambino. Carter, tormentato dai sensi di colpa e da altri problemi personali, si suicidò il 27 luglio 1994, all’età di 33 anni.

Le sue ultime parole furono: “Sono depresso… senza telefono… soldi per l’affitto… soldi per il mantenimento dei figli… soldi per i debiti… soldi!!!… Sono ossessionato dai ricordi vividi di omicidi e cadaveri, della rabbia e del dolore… di bambini che muoiono di fame o feriti, di pazzi dal grilletto facile, spesso membri della polizia, di carnefici assassini… vado ad unirmi a Ken (il suo amico e collega Ken Oosterbroek, morto durante un reportage qualche mese prima, ndr) se sono così fortunato”.

Curiosità: In realtà, il bambino ritratto nella foto, di nome Kong Nyong, sopravvisse alla carestia, grazie alle cure ricevute in un centro ONU. Purtroppo, morì a 17 anni a causa di una malattia.

11 settembre 2001: l’uomo che cade

L’11 settembre 2001 è una data che ha segnato la storia contemporanea: gli attentati terroristici alle Torri Gemelle di New York causarono la morte di quasi 3000 persone. Tra le tante immagini di quel tragico giorno, una in particolare è rimasta impressa nella memoria collettiva, una foto che ha fatto la storia del terrorismo e della vulnerabilità umana: “Falling Man” (L’uomo che cade), scattata dal fotografo dell’Associated Press Richard Drew. La foto ritrae un uomo che si lancia nel vuoto dalla Torre Nord del World Trade Center, intrappolato ai piani superiori a causa dell’incendio. Si stima che circa 200 persone abbiano scelto di lanciarsi nel vuoto, piuttosto che morire tra le fiamme.

L’identità dell’uomo ritratto in “Falling Man” rimane incerta.

2015: Alan Kurdi, simbolo di una tragedia, una delle foto famose più belle

L’immagine del piccolo Alan Kurdi, 3 anni, siriano, trovato morto sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia, il 2 settembre 2015, ha fatto il giro del mondo, diventando un simbolo della tragedia dei migranti e della guerra in Siria, una potente foto che ha fatto la storia dell’immigrazione e della crisi umanitaria. Alan annegò nel Mar Mediterraneo, insieme alla madre e al fratello, mentre cercava di raggiungere l’isola greca di Kos, fuggendo dalla guerra.

La foto, scattata da Nilüfer Demir, fotografa dell’agenzia turca Dogan News Agency, mostra il corpo del bambino riverso sulla sabbia, con il viso rivolto verso il basso, come se stesse dormendo.

L’immagine, di forte impatto emotivo, suscitò rabbia e indignazione in tutto il mondo, riaccendendo i riflettori sulla crisi umanitaria in Siria, che aveva già causato centinaia di migliaia di morti.

Demir ha dichiarato: “Non c’era niente da fare per lui. Non c’era più nulla per riportarlo in vita. Ho pensato, questo è l’unico modo in cui posso esprimere l’urlo del suo corpo in silenzio.”

Queste dieci foto famose, dieci foto che hanno fatto la storia, sono solo una piccola selezione delle innumerevoli immagini che hanno segnato il nostro tempo. Sono testimonianze di eventi epocali, momenti di gioia e di dolore, storie di coraggio e di disperazione. Sono immagini che ci parlano, ci emozionano, ci fanno riflettere e, in alcuni casi, hanno contribuito a cambiare il corso degli eventi. Perché, come diceva il fotografo Elliott Erwitt, la fotografia è il lavoro dell’anima, e queste foto ne sono la prova tangibile.

Fonte immagine: https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Nick_Ut_speaks_with_the_press.jpg