Quando parliamo del popolo etrusco, non possiamo fare riferimento a un unico stato, in quanto questa civiltà non si unì mai a livello politico. Per tale motivo, non possiamo parlare di commercio etrusco, dal momento che il commercio era praticato dalle singole città-stato, tutte diverse tra loro, le quali contribuivano a quella che era l’economia etrusca. In generale, l’economia etrusca era molto florida, probabilmente quella più ricca tra i popoli italici.

Le basi dell’economia etrusca: agricoltura e innovazioni tecniche

Gli etruschi si dedicavano a molte attività per arricchirsi, quali l’agricoltura, la lavorazione dei metalli e, soprattutto, il commercio. Tra i principali prodotti coltivati, c’erano i cereali, legumi e vite per realizzare il vino, ossia uno dei prodotti di scambio. Gli etruschi non erano solo un popolo che si dedicavano alla coltivazione, ma cercarono dei metodi sempre migliori per sfruttare al meglio il terreno: infatti, bonificavano le zone paludose per ottenere maggiori pezzi di terra, costruivano canali per liberarsi delle acque stagnanti e, grazie all’influenza greca, iniziarono ad utilizzare una nuova tecnica di irrigazione, ossia la tecnica della rotazione delle colture.

La maestria etrusca nella lavorazione dei metalli: ferro, rame, argento e oro

Gli etruschi erano molto abili anche nella lavorazione dei metalli come il ferro, il rame, l’argento e il piombo: questi venivano fusi attraverso dei grandi forni. Tuttavia, gli etruschi erano un popolo conosciuto soprattutto per la lavorazione dell’oro, che molto spesso veniva acquistato in Oriente.

Il commercio etrusco: una rete di scambi nel Mediterraneo e oltre

Tra le tante attività in cui gli etruschi erano molto abili e che rese ricca l’economia etrusca, c’è sicuramente quella degli scambi commerciali, i quali avvenivano perlopiù con i popoli della Sardegna, Sicilia, coste africane, Francia, Spagna e Grecia.

I prodotti del commercio etrusco: vino, ceramica e metalli

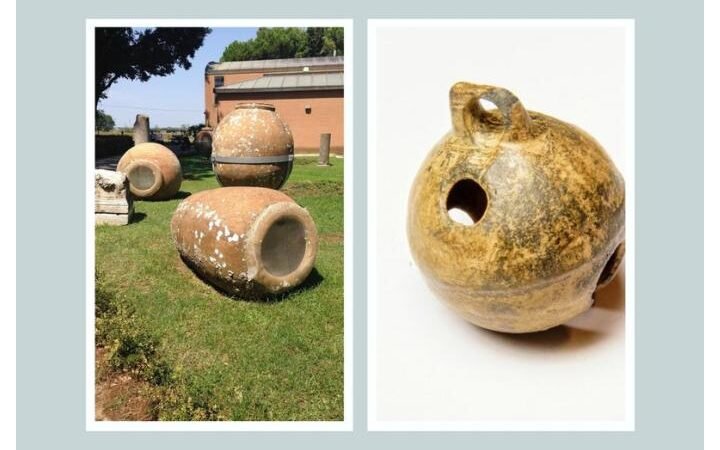

Essi scambiavano gli oggetti che essi stessi realizzavano, come ad esempio le ceramiche, vasi, vino, metalli (soprattutto nell’area del Mediterraneo), oggetti di bronzo e vasi di terracotta.

Le rotte commerciali degli Etruschi: dal Tirreno all’Oriente

Gli scambi commerciali avvenivano principalmente per mare e navigavano sia per commerciare sia per realizzare imprese di pirateria. Erano riconosciuti da tutti i popoli come degli abili navigatori, infatti nel 1600 a.C. il mare dell’Italia occidentale fu chiamato Tirreno, ossia il nome greco degli etruschi. Tuttavia, ciò che arricchì maggiormente la civiltà etrusca non furono gli scambi di prodotti agricoli, ma lo scambio delle risorse minerarie che loro stessi lavoravano. Commerciavano non solo con i popoli vicini ma anche con quelli più lontani. Infatti, ottennero il controllo delle rotte del mediterraneo e il commercio con Fenici e Cartaginesi.

Innovazioni e conseguenze dello sviluppo commerciale etrusco

Non solo ebbero modo di arricchire la propria economia, ma le varie città-stato poterono creare anche altri mezzi per migliorare il commercio e guadagnare sempre di più. Infatti, lo sviluppo dei traffici commerciali degli etruschi portò una serie di effetti che beneficiarono questo popolo.

L’industria navale etrusca: imbarcazioni più grandi per maggiori traffici

Tra i vari effetti abbiamo: lo sviluppo dell’industria navale, che permise loro di realizzare imbarcazioni più grandi, in grado di trasportare più merce di scambio.

Lo sviluppo della rete stradale e la fondazione di porti e colonie

Altro effetto importante fu lo sviluppo della rete stradale, per incentivare anche il commercio sulla terraferma; la creazione di porti strategici e la fondazioni di colonie nei punti più importanti delle loro rotte commerciali.

La ricchezza etrusca: un’economia florida e diversificata

L’insieme di queste attività e innovazioni contribuì a rendere l’economia etrusca una delle più fiorenti del Mediterraneo antico. La ricchezza accumulata permise agli Etruschi di sviluppare una civiltà raffinata e di lasciare un’impronta duratura nella storia e nella cultura italiana.

Immagine in evidenza: Pixabay