In questo articolo viene illustrata una linea di sviluppo dell’imagismo inglese, un movimento poetico inglese del primo Novecento, con analisi di alcuni tra i più significativi riferimenti culturali e componenti formali.

Il primo Novecento inglese

Si può definire il periodo tra il 1890 e il 1930 come quello del filone modernista inglese (dove anche l’imagismo si inserisce). È un momento di crisi, ma anche di opportunità data dalle mille possibilità generate dalla perdita di valori assoluti (che erano semplicemente ideologie, e quindi delle «visioni di parte» secondo Marx). Starà agli scrittori reagire in modo celebrativo o apocalittico di fronte alla frammentazione. La modernità (e quindi, la credenza che il destino dell’uomo sia nelle proprie mani e non dipendente da forze metafisiche: per questo il «Dio è morto» di Nietzsche) è riscontrabile dai molti studi che vengono portati avanti riguardo la relativizzazione della realtà (come la teoria della relatività di Einstein del 1905 o gli studi sull’inconscio di Freud) e della conoscenza (come lo strutturalismo di Saussure). La Prima guerra mondiale inizialmente venne accolta con entusiasmo, e la sua forza distruttiva e dinamica fece piazza pulita di tutto il «vecchio recente» attraverso il futurismo (contemporaneo dell’imagismo) nel campo dell’arte e della letteratura, mentre le donne suffragette sconfissero i pregiudizi sessisti lottando per i loro diritti al lavoro e al voto, in un mondo che aveva mandato gli uomini al fronte. Sarà solo dai racconti al loro ritorno che si comprenderà a pieno la crudeltà di quella carneficina che avevano osannato fino a quel momento, e di cui porteranno spesso il trauma («shell shock») per tutta la vita.

L’imagismo: origini e principi fondamentali

Le origini dell’imagismo si possono ritrovare nella School of Images di Thomas Hulme (1907-1912): una scuola poetica che anelava ad austerità e scabrezza attraverso uno sforzo di scrittura verso la struttura, e lontano dalla confusione del mondo naturale. Tra gli esponenti dell’imagismo inglese vero e proprio (1912-1916) ritroviamo invece Ezra Pound, Hilda Doolittle e Richard Aldington. Si basava sul concetto di «Immagine» di Pound come un «Complesso emotivo ed intellettuale iscritto in un istante di tempo». Alcuni dei principi fondamentali della poesia imagista erano:

- Per loro il linguaggio doveva essere diretto, svecchiato e constare solo delle parole strettamente necessarie;

- Dovevano essere evitati sentimentalismo e prolissità, al fine di esprimere emozioni alte;

- La struttura e la melodiosità erano significative, ma non dovevano mai intaccare il significato che doveva rifarsi ad un simbolo naturale;

- Spesso il titolo era risolutivo per chiarire il doppio binario di interpretazione che si presentava come un «conceit», ossia una metafora allungata che coglie l’unico anello di congiunzione tra due estremi opposti.

Ecco alcune poesie legate all’imagismo inglese:

1. Sunset (Tramonto), di Hulme:

|

«A coryphée, covetous of applause; |

«Una ballerina, avida di applausi; |

Traccia il doppio binario di significato, caro all’imagismo, paragonando una ballerina che esegue un’ultima piroetta prima di lasciare il palco, al sole che allunga i suoi ultimi raggi prima di tramontare (come comunica il titolo e l’indizio del tutù di nuvole rosse).

2. In the station of the metro (Nella stazione della metro), di Pound:

|

«The apparition of these faces in the crowd; |

«L’apparizione di queste facce nella folla; |

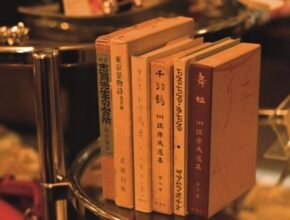

Qui il conceit (figura retorica che l’imagismo riprende dalla metafisica) è ancora più evanescente, poiché è con dotta interpretazione del titolo e della poesia che si può capire come il poeta intendesse paragonare i volti pallidi («faces in the crowd») delle persone avvolti nei giubbotti neri («black») alla stazione (titolo) in una notte di pioggia («wet»), ai fiori chiari disegnati sui rami neri («black bough») nelle stampe giapponesi che si stavano diffondendo in quegli anni.

3. Dalla raccolta Sea Garden di Hilda Doolittle:

|

«A hill, not set with black violet |

«Una collina, non ricoperta di violette |

La poesia è dedicata alle coste rocciose greche, e il loro fascino ispirano questo manifesto poetico dell’autrice: non ricerca una bellezza gentile e raffinata, ma aspra, cruda, in grado di generare emozioni forti ed energia.

Infatti, l’autrice è nota per inserire molta soggettività nelle sue poesie (per affermare l’autorialità femminile rispetto a quella maschile), e la sua dinamicità verbale la si riscontrerà anche nella poetica vorticista (ossia legata al concetto di vortice come «luogo dove si affrettano le idee con magna velocità, ma con centro immobile»), che unisce imagismo e futurismo.

Immagine di copertina: freepik