Otello è una tragedia domestica scritta da William Shakespeare intorno al 1603 e trae inspirazione da una raccolta di racconti italiani intitolata Hecatommithi. Il dramma è ambientato durante la seconda metà del XVI secolo; l’Atto I si svolge a Venezia, mentre il resto della vicenda ha luogo a Cipro. L’intera tragedia ruota attorno alla paura della mescolanza etnica, la cosiddetta “miscegenation”, innescata dal matrimonio tra Otello e Desdemona, mal giudicato dalla società dell’epoca.

Allora, la tragedia di Otello in Shakespeare può essere definita razzista? Shakespeare appoggia o si distacca dalle ideologie razziste espresse all’interno dell’opera? Beh, non possiamo rispondere con certezza a nessuna di queste due domande. Tuttavia, ciò che sappiamo senza alcun dubbio è che Shakespeare non mira ad offrire un suo parere personale riguardo la questione, ma, al contrario, il suo scopo è quello di problematizzare l’ideologia sua contemporanea. In particolare, all’interno dell’opera, mette in piedi delle opposizioni binarie, per poi sgretolarle all’interno del testo stesso, con lo scopo di esporre le ipocrisie della società del tempo. Shakespeare svela una realtà diversa dalle solite costruzioni letterarie.

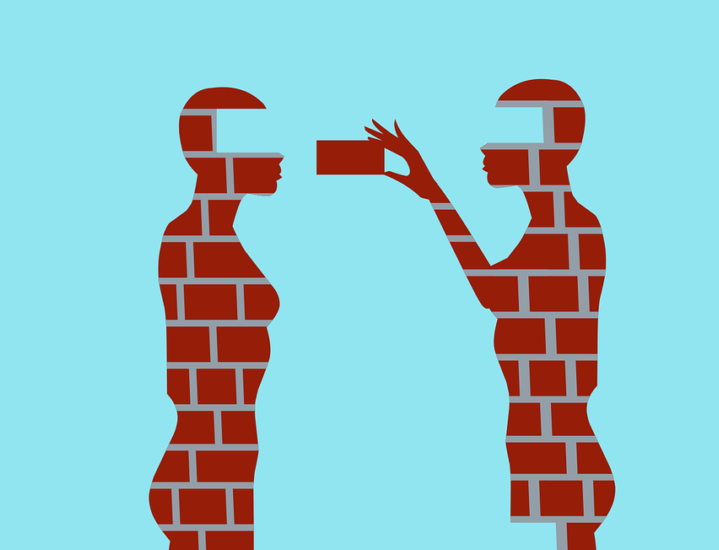

L’opposizione binaria per eccellenza all’interno della tragedia è proprio quella tra Otello e Desdemona. I due sono stati presentati insistendo, per quanto riguarda Otello, sulla sua alterità; di lei, invece, si è insistito sulla sua appartenenza allo spazio maschile, come se fosse un oggetto che è stato rubato al padre. Inoltre, viene sottolineata l’appartenenza di Desdemona ad una nazione, mentre Otello, per via della sua esoticità, viene introdotto come un vagabondo senza provenienza.

La critica Karen Newman nel suo saggio And wash the Ethiop white (1987) dice che gran parte del disgusto che critici come Coleridge nutrono nei confronti della coppia ibrida proviene, non dall’individuale blackness di Otello, ma dalla relazione di quest’ultima con la fair purity di Desdemona. Agli inizi dell’Ottocento, il poeta romantico Samuel Taylor Coleridge scrive Lectures on Shakespeare, in cui afferma la non plausibilità del matrimonio tra Otello e Desdemona, definendolo, pertanto, “mostruoso”: «It would be something monstrous to conceive this beautiful Venetian girl falling in love with a veritable negro». Tuttavia, il commento di Coleridge va contestualizzato culturalmente, in quanto egli era alleato intellettualmente con gli abolizionisti: questa è l’epoca nella quale parlare dei neri d’Africa significa parlare del coinvolgimento della Gran Bretagna nella tratta degli schiavi; allora, anche nelle rappresentazioni, si vuole mettere da parte il problema. Otello diventa così, agli inizi dell’Ottocento, il mediorientale. I critici occupano la posizione retorica di Roderigo, Brabanzio e Iago, che vedono il matrimonio di Otello e Desdemona come contro ogni senso e natura.

Karen Newman afferma che la miscegenation non è solo una questione a livello di contenuto, ma anche a livello di linguaggio, caratterizzato da linked oppositions, cioè opposizioni, che, però, il testo mette sempre in relazione, per sottolinearne la differenza. Questo è quello che la Newman definisce rhetorical miscegenation, la quale contribuisce a promuovere la miscegenation. Un esempio è la battuta di Emilia: «O, the more angel she, And you the blacker devil!» (5.2.132): nonostante l’opposizione a livello di contenuto, il chiasmo allea retoricamente i termini opposti.

Pensare al matrimonio tra Otello e Desdemona, il nero e la bianca, è una cosa che eredita e mette in scena tutta una serie di idee che vengono dalla iconografia cristiana del bianco e del nero, del paradiso e dell’inferno. Un altro critico, Stanley Kavell, osserva che i nomi propri di OtHELLo e DesDEMONa presentano le parole “demon” e “hell”. Quindi, la miscegenation, a livello dei nomi propri, lega i personaggi nello stesso spazio negativo e allo stesso tempo anticipa che i due sono destinati ad una fine tragica.

Ma qual è la vera origine dell’Otello in Shakespeare? Shaul Bassi, nel suo libro intitolato Le metamorfosi di Otello. Storia di un’etnicità immaginaria (2000), dice che in Otello è incarnato quello che al tempo i contemporanei immaginano essere l’alterità; quindi, si vuole dare un’oggettività, ma in essa c’è tutta la costruzione dell’altro di un’epoca. Di conseguenza, il Moro pensato da Shakespeare è un’identità che cambia a seconda dell’epoca storica.

Per dare una spiegazione a questo, dobbiamo soffermiamoci sul contesto storico con cui Shakespeare stesso si trovava a fare i conti. Secondo Michel Foucault, il XVI secolo è un periodo storico in cui si mira a cercare il senso e ciò equivale a cercare delle somiglianze e delle corrispondenze; perciò, questo secolo è definibile come “Episteme della somiglianza”. Le corrispondenze le troviamo anche in un sapere pseudo-scientifico: la cosiddetta Teoria degli Umori, la quale sostiene che il corpo umano sia formato da quattro fluidi, ognuno dei quali è associato a determinati umori e ai quattro elementi naturali. I liquidi dovrebbero essere bilanciati all’interno del corpo umano, altrimenti la quantità maggiore di un fluido provocherebbe il prevaricare di un temperamento sugli altri.

All’epoca era particolarmente noto il pregiudizio secondo cui gli uomini del sud del Mondo fossero gelosi per via del sole forte che, picchiando in testa, li rende tali. Quest’idea è comunque una costruzione dell’immaginario collettivo: non esistono prove scientifiche che possano dimostrare tale teoria. Shakespeare, riprendendo la Teoria degli Umori, contravviene a quest’idea: in una battuta, Desdemona sostiene che Otello non sia geloso per via del Sole che, picchiando forte nel suo paese d’origine, ha prosciugato tale umore.

Shakespeare in Otello utilizza quella visione di ordine, che passa attraverso le corrispondenze, per produrre qualcosa di non-ordinato, ma abbastanza disturbante. Egli dimostra di essere un uomo del suo tempo, poiché conosce i saperi di allora e li inserisce nei suoi testi, ma lo fa sovvertendoli.

Fonte immagine: Wikipedia