Streghe di Benevento: storia e leggenda delle Janare

«Unguento unguento

portami al noce di Benevento

sopra l’acqua e sopra il vento

e sopra ogni altro maltempo»

Una formula magica, una confessione, una condanna. Un’imputata, donna. Un rogo, acceso. Corpo ardente nel fumo e fuoco e cenere e silenzio. Migliaia di roghi in fiamme, migliaia di donne in piedi sull’altare della superstizione. Era il tramonto del quindicesimo secolo quando venne al mondo, come un bambino deforme, un’idea mal partorita, un pensiero sfuggito all’aborto della ragione. Le streghe di Benevento, o Janare, sono figure leggendarie del folklore campano, donne accusate di praticare la stregoneria e di compiere riti malefici. La loro storia, intrisa di magia, superstizione e persecuzione, affascina e inquieta ancora oggi. Chi erano queste donne e perché la loro leggenda è così radicata nel territorio beneventano? Scopriamolo insieme, analizzando le origini, i riti e le credenze legate alle Janare di Benevento.

Le origini delle Janare di Benevento: tra storia e mito

Era il tramonto del quindicesimo secolo quando nacque un gioco, una caccia al tesoro, una caccia alle streghe.

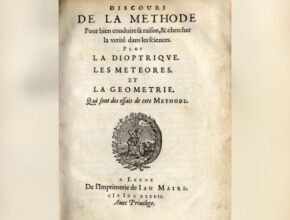

Il Malleus Maleficarum e l’inizio della caccia alle streghe di Benevento

1487 – I frati domenicani Jacob Sprenger e Heinrich Institor Kramer pubblicano il Malleus Maleficarum (Il martello delle streghe) un manuale che insegnava come riconoscere le streghe, come processarle e giustiziarle. Fu Bernardino da Siena a fare per primo riferimento alle Streghe di Benevento, suggerendo a gran voce il loro sterminio, dando il via alla caccia alle streghe nella città campana. Ma chi erano queste donne e perché vennero accusate di stregoneria? Facciamo un passo indietro, analizzando le radici storiche e culturali della leggenda.

Culto di Iside, Diana ed Ecate: le radici pagane delle Janare di Benevento

Primo secolo – A Benevento si diffonde il culto di Iside, dea della magia, che faceva parte di una sorta di trimurti. Veniva infatti celebrato in lei anche il culto di Ecate, dea degli inferi e di Diana, dea della caccia. È da Diana che le streghe di Benevento prendono il nome di Janare (o Dianare). Settimo secolo – I Longobardi spadroneggiano nel sud Italia portando con se le loro tradizioni pagane. Sotto il duca Romualdo I di Benevento adoravano una vipera d’oro (forse alata, o con due teste), che probabilmente ha qualche relazione con il culto di Iside, poiché la dea era capace di dominare i serpenti. Celebravano i loro riti pagani lungo le rive del fiume Sabato. Ad un albero scelto, presumibilmente il famoso noce di Benevento, veniva appesa la pelle di un caprone ed i guerrieri correvano a cavallo attorno all’albero strappando con le lance brandelli dalla pelle, che poi mangiavano. Un sacerdote, Barbato di Benevento, fa poi sradicare l’albero, ponendo fine a quella tradizione pagana. Quindicesimo secolo – Ha inizio la caccia alle streghe di Benevento.

Chi erano le Janare di Benevento?

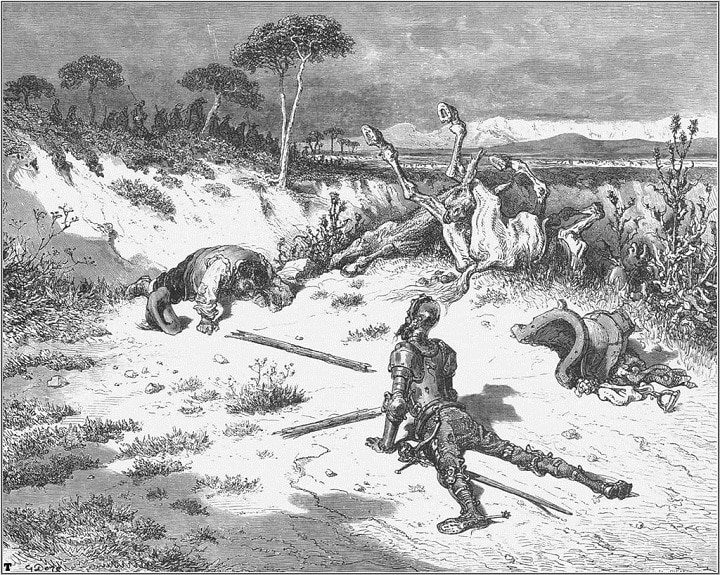

La prima testimonianza circa i loro riti la troviamo nelle parole di Matteuccia da Todi, una monaca accusata di stregoneria, nota come la strega di Ripabianca. Durante gli interrogatori subiti, Matteuccia ha infatti raccontato agli inquisitori che a Benevento esisteva un gruppo di donne (da qui hanno origine le streghe) che si riuniva intorno ad un albero di noci, il noce di Benevento, distrutto da un sacerdote, Barbato di Benevento, ma, secondo la leggenda, fatto rinascere dal demonio. Le Janare erano donne accusate di praticare la stregoneria, di volare a cavallo di scope e di partecipare a sabba infernali.

I riti delle Janare di Benevento: il noce, i sabba e l’unguento magico

All’ombra di questo alto e suggestivo albero avvenivano i sabba, banchetti ed incontri orgiastici anche detti giochi di Diana. Qui le Janare di Benevento si univano carnalmente al diavolo, presente sotto forma di caprone. Altre testimonianze raccontano che le streghe durante la notte si ungessero con un particolare unguento magico e spiccassero il volo da un ponte, poi detto ponte delle Janare (oggi Ponte Leproso), distrutto durante la seconda guerra mondiale. Ovviamente, come vuole la tradizione, non mancavano scope ad accompagnare il volo e formule magiche, come quella riportata ad inizio articolo.

Come difendersi dalle Janare di Benevento: sale, scope e scongiuri

Sembra, inoltre, che le Janare potessero assumere forma incorporea ed entrare in casa passando sotto le porte. Per questa ragione si lasciava del sale o una scopa sull’uscio. La strega, così, avrebbe passato l’intera notte a contare i fili della scopa o i grani di sale, venendo poi sorpresa dal sopraggiungere del giorno che l’avrebbe messa in fuga. Se poi si era perseguitati da una strega, ci si poteva liberare di lei urlandole contro “Vieni a prendere il sale!“. Se invece si nominavano le Janare in un discorso, si scongiurava la malasorte pronunciando la frase “Oggi è sabato“, giorno in cui si tenevano i sabba.

Stregoneria e streghe a Benevento: le accuse e le persecuzioni

Secondo la rivista Focus, sono diverse le principali ragioni, per cui si veniva accusati di stregoneria a Benevento e in tutta Europa.

Otto motivi per essere accusata di stregoneria a Benevento

– Avere del burro o del latte andato a male in casa.

– Avere un neo dalla forma particolare, una voglia o un terzo capezzolo.

– Essere una donna.

– Essere un’adultera.

– Azzardare una previsione.

– Essere mendicante o senzatetto.

– Essere una bambina.

– Essere un’anziana riservata e poco socievole, secondo lo stereotipo della strega.

Streghe di Benevento: realtà o leggenda?

Ovviamente, l’esistenza delle streghe di Benevento è soltanto una leggenda (come quella della città delle streghe), nessuno dotato di buon senso potrebbe crederla reale. La figura delle Janare è frutto di un insieme di credenze popolari, miti sulle streghe, retaggi pagani e suggestioni. Chi potrebbe dar credito ad una storia così fantasiosa?

Noi certamente no. Tuttavia, oggi è sabato.

Scopri anche quali sono le streghe più famose nel mondo!

Fonte immagine: Di Guglielmo Della Porta – Questo file è stato donato a Wikimedia Commons come parte di un progetto del Metropolitan Museum of Art di New York. Vedi la Politica di accesso aperto per le risorse grafiche e per i dati (in inglese)., CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60882628