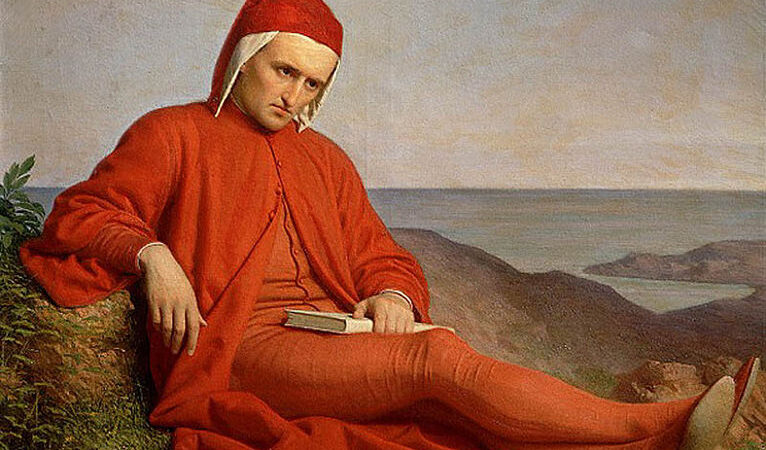

L’esilio di Dante Alighieri, durato circa 20 anni, dal 1302 fino alla sua morte nel 1321, rappresenta un evento cruciale nella vita del poeta e un fattore determinante per la composizione della Divina Commedia. Ma quali furono le cause di questo esilio? E in che modo influenzò la sua opera? In questo articolo, analizzeremo il contesto storico, le motivazioni della condanna, i luoghi in cui Dante visse durante l’esilio e le conseguenze che questo evento ebbe sulla sua vita e sulla sua produzione letteraria.

Il contesto storico: Firenze tra Guelfi Bianchi e Neri

Per comprendere le cause dell’esilio di Dante, è necessario fare un passo indietro e analizzare il contesto politico fiorentino della seconda metà del XIII secolo. La scena politica era dominata dallo scontro tra Bianchi e Neri, due diversi schieramenti del partito guelfo, che fin dal 1266 (data della battaglia di Benevento) teneva saldamente il potere. I Bianchi, guidati dalla famiglia dei Cerchi, rappresentavano gli interessi del popolo “grasso”, ovvero dei ricchi mercanti e finanzieri, mentre i Neri, guidati dalla famiglia dei Donati (a cui apparteneva Gemma Donati, moglie di Dante), erano sostenitori della restaurazione del potere nobiliare e disposti ad appoggiarsi al papa per raggiungere questo scopo.

Le cause dell’esilio di Dante: l’accusa di baratteria e lo scontro con Bonifacio VIII

Dante, essendo un sostenitore dell’autonomia del Comune, sostenne i Bianchi, finendo in conflitto con papa Bonifacio VIII, che invece appoggiava i Neri per estendere la sua influenza sulla Toscana. La sua scelta, ovvero di schierarsi in maniera esplicita, darà vita al lunghissimo esilio di Dante. Il 7 maggio del 1300 Dante si era recato in ambasceria presso il Comune di San Gimignano per sostenere la causa dei Bianchi. Il primo Novembre le truppe angioine di Carlo di Valois, alleate del papa, entrarono con forza a Firenze e deposero il governo in carica, portando così alla vittoria dei Neri.

La condanna di Dante: multa, esilio e minaccia del rogo

Secondo il racconto dei biografi, la notizia avrebbe raggiunto Dante durante il suo ritorno mentre era ancora lontano da Firenze e fu, poi, raggiunto dalla condanna pronunciata contro di lui il 17 gennaio 1302. Quest’ultima consisteva in una multa di cinquemila fiorini e due anni di esilio. Non riconoscendosi colpevole, e in particolare respingendo l’accusa, che era davvero infondata, di baratteria (ovvero di corruzione nell’esercito delle forze pubbliche), Dante decise di non presentarsi a pagare e piuttosto si unì agli altri esiliati di parte bianca premeditando un futuro ritorno in patria. La condanna, però, data tale sua reazione, fu aggravata comportando ad una confisca di tutti i suoi beni e condanna alla morte sul rogo.

I luoghi dell’esilio: da Verona a Ravenna

L’esilio di Dante si preannunciava lungo e inesorabile e i suoi spostamenti non ci sono noti con sicurezza. Ecco le tappe principali del suo peregrinare:

1302-1304: I primi anni di esilio e il tentativo di rientro a Firenze

Dopo la condanna, Dante si unì agli altri esuli Bianchi e cercò di organizzare un rientro armato a Firenze, senza successo.

1304-1308: Tra Veneto, Lunigiana e Casentino

Pare che durante questi anni di esilio abbia soggiornato a Treviso e in altre città del Veneto, in Lunigiana presso i Malaspina, e in Casentino, ospite dei conti Guidi.

1308-1313: La speranza di Arrigo VII

Nel 1310, con la discesa in Italia di Arrigo VII di Lussemburgo, Dante si riavvicina alla vita politica scrivendo diverse epistole volte a favorire l’operato dell’Imperatore, in cui riponeva la speranza di una restaurazione dell’autorità imperiale in Italia e di un suo possibile rientro a Firenze. Ma tale entusiasmo per le azioni di Arrigo venne presto annullato data la sua improvvisa morte a Buonconvento nel 1313.

1313-1321: Gli ultimi anni a Verona e Ravenna

L’essersi schierato in maniera così aperta con Arrigo non fece altro che aggravare le condizioni dell’esilio di Dante, data la diffusa ostilità dei signori locali, sia guelfi che ghibellini, al progetto della riunificazione imperiale. Fu costretto ad abbandonare il Casentino recandosi a Verona presso Cangrande della Scala, dove rimase probabilmente fino al 1318 o 1320. In seguito si trasferì a Ravenna, presso Guido Novello da Polenta, dove morì tra il 13 e il 14 settembre 1321. È, dunque, deceduto oltre 700 anni fa.

L’esilio e la Divina Commedia: l’influenza dell’esperienza sulla sua opera

L’esilio di Dante ebbe un’influenza determinante sulla sua opera più famosa, la Divina Commedia. L’esperienza dell’esilio, con il suo carico di dolore, ingiustizia e nostalgia per la patria perduta, si riflette in molti passi del poema. Dante utilizza la Commedia non solo come strumento di denuncia politica e di riflessione filosofica e teologica, ma anche come mezzo per elaborare il proprio dolore e per trovare un senso alla propria esperienza. Nell’opera sono presenti numerosi riferimenti a personaggi e luoghi legati all’esilio, e lo stesso viaggio allegorico attraverso i tre regni dell’oltretomba può essere interpretato come una metafora del percorso di purificazione e redenzione che Dante stesso compie durante l’esilio. Pare anche che nel 1310 abbia svolto un viaggio a Parigi di cui ci danno testimonianza Giovanni Villani e Boccaccio, oltre che alcuni passi della Divina Commedia, infatti è durante questi anni che dante si è dedicato all’Inferno e al Purgatorio.

Conclusione: l’eredità di Dante e il segno indelebile dell’esilio

L’esilio di Dante è stato un evento tragico che ha segnato profondamente la vita del poeta, ma che ha anche contribuito a rendere immortale la sua opera. La Divina Commedia, infatti, non sarebbe stata la stessa senza l’esperienza dell’esilio, che ha fornito a Dante la materia prima per la sua riflessione sulla giustizia, sul potere, sulla politica e sul destino dell’uomo. A distanza di oltre 700 anni dalla sua morte, Dante Alighieri continua ad essere uno degli autori più studiati e amati al mondo, e la sua opera rimane una fonte inesauribile di ispirazione e di riflessione per le generazioni future.

Fonte immagine in evidenza: Wikipedia