Filosofia mistica: un cammino verso l’assoluto

La filosofia mistica, dal greco μυστικός (mystikos), che significa “mistero”, “segreto”, “mistico”, è una corrente di pensiero che attraversa diverse epoche e culture. Essa si fonda sulla convinzione che l’uomo possieda una facoltà innata, la capacità di trascendere i limiti della conoscenza razionale e logico-discorsiva, e di raggiungere una forma di unione o di contatto diretto con l’assoluto, con il divino. Questa esperienza, spesso descritta come estasi mistica, è considerata il fine ultimo dell’esistenza umana. Tale capacità è insita nell’uomo a prescindere dai sistemi logico-discorsivi che regolano le capacità dell’essere umano, il quale non sempre riesce a comprendere l’origine di questa facoltà innata, in quanto misteriosa. La filosofia mistica non si propone di spiegare razionalmente l’assoluto, ma di indicare una via per sperimentarlo direttamente. Si tratta di un percorso interiore, spesso accompagnato da pratiche di meditazione, contemplazione e ascesi, che conduce a una trasformazione profonda dell’individuo e a una nuova comprensione della realtà. La filosofia mistica si pone quindi in una posizione di alterità rispetto alla filosofia tradizionale, in quanto non aspira alla mera speculazione, ma all’esperienza diretta del divino.

Definizione di filosofia mistica: il significato di μυστικός

Il termine “mistica” deriva dal greco μυστικός (mystikos), che a sua volta deriva da μύω (mýo), che significa “serrare gli occhi o la bocca”, “tacere”. Questo verbo richiama l’idea di un sapere segreto, non comunicabile attraverso i normali canali del linguaggio. La filosofia mistica, quindi, si occupa di un tipo di conoscenza che trascende la ragione e le parole, e che può essere raggiunta solo attraverso un’esperienza diretta e personale dell’assoluto.

Origini e storia della filosofia mistica

La filosofia mistica ha radici antiche e si ritrova in diverse tradizioni religiose e filosofiche, sia in Oriente che in Occidente. Tracce di misticismo si possono rintracciare nelle antiche religioni misteriche, nello sciamanesimo e nelle filosofie orientali come l’Induismo e il Buddismo.

Filosofia mistica nel periodo ellenistico: neoplatonismo e neopitagorismo

La filosofia mistica trova una delle sue prime espressioni compiute nel periodo ellenistico, in particolare nel neoplatonismo e nel neopitagorismo. Queste correnti filosofiche, fortemente influenzate dal pensiero orientale, ponevano al centro della loro riflessione l’idea di un principio primo, trascendente e ineffabile, dal quale tutto deriva. Tra le figure più significative di questo periodo ricordiamo Plotino e Proclo: quest’ultimo, in particolare, riprese e sviluppò il pensiero del primo, diventando un punto di riferimento per il misticismo occidentale. Plotino, considerato il fondatore del neoplatonismo, descrive l’Uno come la fonte di ogni realtà, al di là dell’essere e del pensiero. L’anima umana, secondo Plotino, può ricongiungersi all’Uno attraverso un cammino di purificazione e di elevazione spirituale, che culmina nell’estasi mistica.

La filosofia mistica nel cristianesimo: da Cartagine a Sant’Agostino

La filosofia mistica ha avuto un impatto profondo anche sul cristianesimo, influenzando il pensiero di numerosi teologi e mistici cristiani. In particolare, la dottrina mistica cristiana ha contribuito a modificare il rapporto tra uomo e Dio, concependo la possibilità di colmare la distanza tra essi attraverso le epifanie, ovvero le manifestazioni divine. A Cartagine, la città in cui nacque e visse Tertulliano, uno dei primi e più influenti scrittori cristiani di lingua latina, si assiste a un interessante incontro tra la tradizione filosofica classica e la nuova religione cristiana. Cartagine, che fu rasa al suolo durante le guerre puniche e che, secondo la leggenda, fu maledetta per impedirne la ricostruzione, fu poi ricostruita dagli stessi romani, e divenne un importante centro di commercio marittimo, grazie alla sua posizione strategica sul Mediterraneo. La completa manifestazione della mistica cristiana è rappresentata dalla mistica di Sant’Agostino, il quale concepisce l’unione con Dio come un’esperienza ineffabile, frutto di un cammino interiore che culmina con la grazia divina. Dio è visto come una realtà che trascende ogni comprensione umana, e il cui raggiungimento, secondo Sant’Agostino, avviene anche con lo sforzo umano, ma non solo: è Dio stesso a rendere possibile questo incontro, donando all’uomo la sua grazia.

Riforma protestante e il contributo di Böhme

Dopo la Riforma protestante, la filosofia mistica conobbe un rinnovato interesse, in particolare grazie all’opera di Jakob Böhme, un mistico tedesco le cui idee influenzarono profondamente il romanticismo tedesco e la filosofia idealistica. Böhme concepiva Dio come una realtà dinamica e in continua evoluzione, e l’uomo come partecipe di questo processo di autorealizzazione divina.

Filosofia mistica tra Ottocento e Novecento: il dibattito su Hegel e la religione dinamica

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, la filosofia mistica fu al centro di un acceso dibattito. Da un lato, ci fu chi, come Karl Marx, criticò il misticismo logico di Hegel, accusandolo di mistificare la realtà e di giustificare lo status quo. Dall’altro, ci fu chi, come Bergson, vide nella mistica una forma di conoscenza superiore, capace di cogliere la dimensione spirituale e dinamica della realtà. Bergson, in particolare, parlò di una “religione dinamica”, intesa come uno slancio vitale verso Dio e come una forza creatrice che anima l’universo.

L’ineffabilità nella filosofia mistica: l’unione con il divino

L’ineffabilità è un concetto chiave nella filosofia mistica. Essa si riferisce all’impossibilità di esprimere a parole l’esperienza mistica dell’unione con il divino. I mistici di tutte le tradizioni hanno sottolineato come tale esperienza trascenda le capacità del linguaggio e della ragione discorsiva, in quanto esperienza e conoscenza passiva di Dio.

La tenebra luminosissima e l’inspiegabilità dell’esperienza mistica

L’esperienza mistica è spesso descritta come una “tenebra luminosissima”, un paradosso che esprime l’idea di una conoscenza che è al tempo stesso oscura e illuminante. I filosofi mistici affermano che l’ineffabile è un tratto tipico del misticismo, caratterizzato dall’inspiegabilità a parole e dall’impossibilità di trasferire il contenuto della visione ad altri, in quanto non deriva dall’esterno, ma dall’interno dell’uomo stesso. Per i mistici, l’unione con Dio è un’esperienza talmente profonda e personale da non poter essere comunicata adeguatamente attraverso il linguaggio ordinario. L’esperienza mistica si sottrae a qualsiasi tentativo di concettualizzazione e di razionalizzazione, e può essere colta solo attraverso l’intuizione e la conoscenza intuitiva, in contrasto con l’intelletto discorsivo, che non è in grado di cogliere l’assoluto.

Filosofia mistica e Islam: il sufismo

La filosofia mistica ha avuto un ruolo importante anche nell’Islam, dando vita al sufismo. Il sufismo è una corrente mistica dell’Islam che si propone di raggiungere l’unione con Dio attraverso un cammino di purificazione interiore, di ascesi e di contemplazione. I sufi, influenzati da elementi greci, cristiani, buddisti e gnostici, praticano la meditazione, la recitazione di preghiere e altre forme di devozione per annullare l’io individuale e fondersi con l’assoluto.

Arte e misticismo: l’ispirazione come elevazione spirituale

Nella filosofia mistica, l’arte e la poesia sono spesso considerate come canali privilegiati per esprimere l’inesprimibile e per avvicinarsi al divino. I fenomeni mistici legati al mondo dell’arte e della poesia fungono da momenti ispiratori e di alta elevazione, come i sogni, le profezie, le visioni, le rivelazioni o momenti di alto grado di estasi. L’artista, in questi momenti, può diventare un tramite tra il mondo sensibile e quello spirituale, attingendo a una fonte di ispirazione superiore, che può essere identificata con lo Spirito Santo o con altre entità divine.

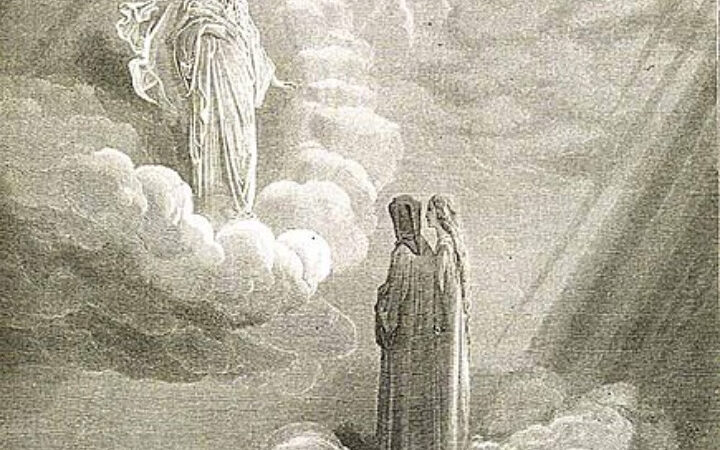

Dante Alighieri e la Divina Commedia: un esempio di misticismo religioso

Un esempio emblematico di come l’arte possa farsi espressione di un’esperienza mistica è rappresentato da Dante Alighieri e dalla sua Divina Commedia. Il viaggio di Dante attraverso i tre regni dell’oltretomba può essere interpretato come un’allegoria del cammino dell’anima verso Dio, un percorso di purificazione e di elevazione spirituale che culmina nella visione beatifica. Anche se in molti, nella storia, si sono resi protagonisti di questi fenomeni, primo tra tutti Dante Alighieri, che con la sua Divina Commedia si pone come massimo esponente di questa dottrina.

Fonte immagine di copertina: Wikipedia