Filosofia neoplatonica (neoplatonismo): idee, esponenti ed influenze

La nascita del neoplatonismo si collega a una svolta epocale nella percezione dell’uomo e della sua posizione nell’universo. La caduta dell’Impero Romano, accompagnata da un senso crescente di instabilità politica e culturale, spinse l’individuo a riflettere sulla propria fragilità e sull’impermanenza del mondo materiale. In risposta a questa crisi interiore, emerse la necessità di una filosofia capace di fornire strumenti per la purificazione dell’anima e per l’elevazione spirituale.

La filosofia neoplatonica viene convenzionalmente fatta risalire alla fondazione della Scuola Neoplatonica di Roma da parte di Plotino di Licopoli. Plotino, nato in Egitto e formatosi ad Alessandria, studiò a fondo la filosofia platonica, intuendo che per rispondere alle inquietudini dell’epoca fosse necessario creare una nuova via filosofica. Questa doveva guidare l’anima umana verso l’intelligenza e la saggezza, elementi chiave per trascendere la condizione terrena e avvicinarsi alla perfezione del mondo delle idee.

Plotino e il ruolo della sua filosofia

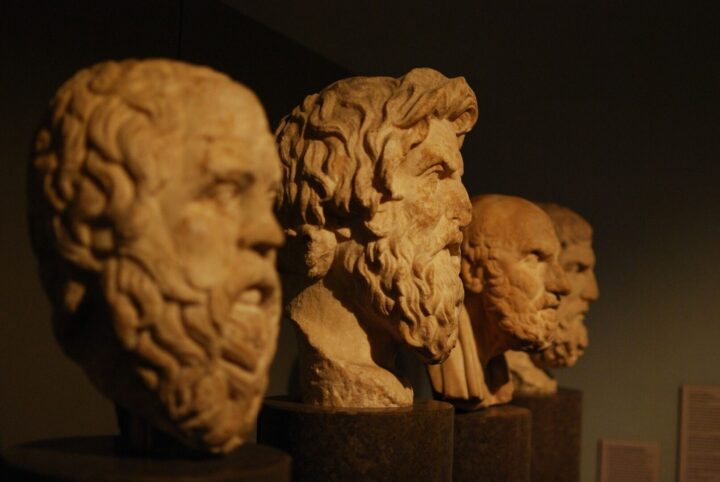

La filosofia di Plotino si impose come corrente dominante, soppiantando tradizioni consolidate come l’aristotelismo e lo stoicismo, che fino a quel momento avevano esercitato una forte influenza. La sua visione filosofica portò alla creazione di importanti centri di studio, tra cui le scuole di Atene, Alessandria e Pergamo.

Anche in Italia, il pensiero neoplatonico trovò terreno fertile, in particolare grazie al circolo di Milano, fondato dall’arcivescovo Ambrogio, che contribuì alla diffusione della dottrina nel contesto cristiano. Questo legame tra neoplatonismo e Cristianesimo aprì la strada a una contaminazione che avrebbe influenzato profondamente il pensiero medievale e la successiva filosofia occidentale.

La scuola e la filosofia di Plotino

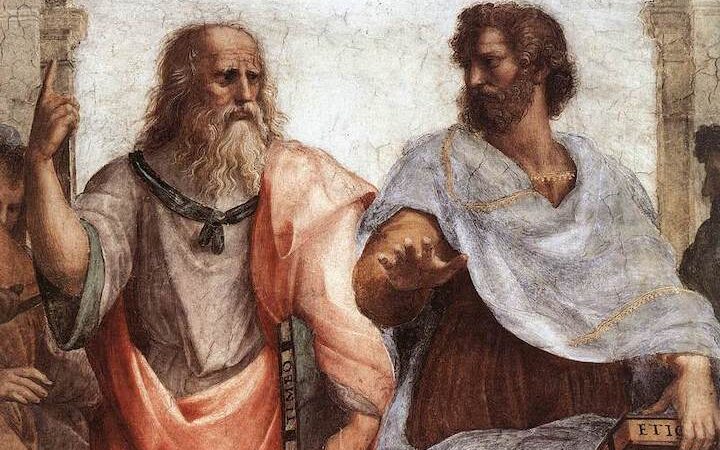

Plotino elaborò una filosofia che univa elementi del pensiero di Platone, Aristotele e Parmenide. Da Platone riprese la netta contrapposizione tra il mondo delle idee (iperuranio), sede della perfezione, della razionalità e dell’unità, e il mondo terrestre, caratterizzato dalla molteplicità e dalla caducità.

Da Aristotele, Plotino trasse ispirazione dal concetto di logos, considerandolo come principio da cui si genera il molteplice. In questa prospettiva, la vita e l’esistenza stessa si sviluppano a partire da una base semplice e unica, evolvendosi progressivamente verso il complesso.

Infine, Plotino fu influenzato dal razionalismo di Parmenide, che insisteva sulla logica formale di non-contraddizione: il pensiero non può essere in contraddizione con se stesso se contiene in sé la verità. Questo metodo logico divenne un elemento chiave del pensiero neoplatonico, fornendo una struttura rigorosa al discorso filosofico.

La filosofia neoplatonica come scuola post-ellenista

Il neoplatonismo viene spesso definito una filosofia post-ellenista, poiché si sviluppò nel contesto delle correnti filosofiche nate dopo l’epoca classica. Come le altre scuole post-ellenistiche, il neoplatonismo considerava la filosofia un’attività di esegesi: l’interpretazione dei testi classici.

I neoplatonici si vedevano come fedeli interpreti delle opere di Platone e Aristotele, piuttosto che innovatori. Il loro scopo non era creare nuove dottrine, ma rendere esplicito il messaggio nascosto nei grandi testi del passato. Questo atteggiamento di umiltà intellettuale si riflette nei numerosi commentari redatti dai filosofi neoplatonici, che cercavano di chiarire e trasmettere il significato autentico delle opere dei maestri antichi.

Tuttavia, ridurre i neoplatonici a semplici commentatori sarebbe un errore. Nonostante l’apparente mancanza di originalità, la loro filosofia si distingue per una straordinaria capacità di sintesi e per l’elaborazione di idee nuove e profonde, che segnarono una tappa cruciale nel pensiero occidentale.

L’eredità culturale del neoplatonismo

Il neoplatonismo svolse un ruolo fondamentale nel collegare la filosofia antica con quella medievale e moderna. La sua influenza si estese a numerosi ambiti culturali e religiosi, fungendo da ponte tra tradizioni diverse e facilitando l’integrazione di idee filosofiche e teologiche.

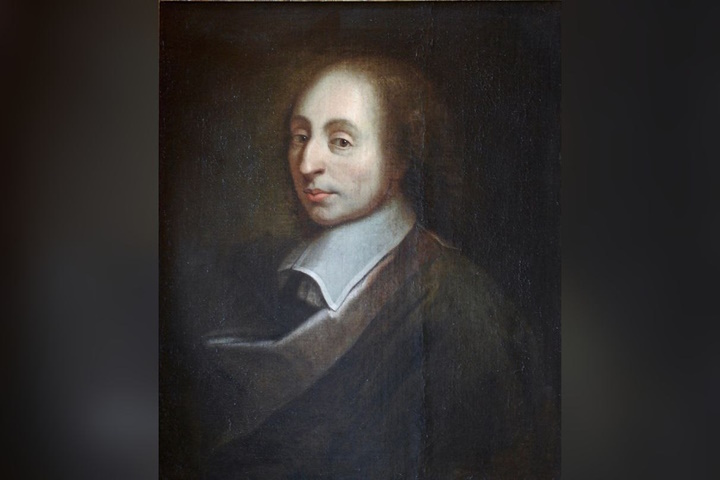

Ad esempio, il pensiero neoplatonico influenzò profondamente il Cristianesimo, in particolare attraverso figure come Sant’Agostino, che utilizzò concetti neoplatonici per sviluppare la propria teologia. La dottrina neoplatonica del ritorno dell’anima all’Uno si integrò con la visione cristiana della salvezza, offrendo un quadro filosofico per comprendere il rapporto tra Dio e l’uomo.

Anche nell’età rinascimentale, il neoplatonismo conobbe una nuova fioritura grazie a pensatori come Marsilio Ficino e il circolo della Scuola di Firenze, che reinterpretarono le idee neoplatoniche in chiave umanistica.

La centralità dell’anima nella filosofia neoplatonica

Uno degli aspetti più caratteristici del neoplatonismo è la centralità dell’anima. Plotino e i suoi seguaci vedevano l’anima come un elemento intermedio tra il mondo sensibile e l’intelligibile. L’anima, pur essendo legata al corpo e al mondo materiale, aspira a liberarsi da queste limitazioni per tornare alla sua origine divina: l’Uno.

L’Uno, nella filosofia neoplatonica, rappresenta il principio supremo, l’origine di tutto ciò che esiste. È l’unità perfetta, trascendente e inaccessibile alla comprensione razionale. L’anima umana può avvicinarsi all’Uno solo attraverso un processo di purificazione e ascesa spirituale, che implica il distacco dai piaceri terreni e la contemplazione della realtà superiore.

Conclusioni

La filosofia neoplatonica rappresenta uno dei momenti più alti del pensiero antico, capace di rispondere alle inquietudini di un’epoca travagliata e di offrire una visione dell’esistenza umana che trascende i limiti della materia. Attraverso l’opera di Plotino e dei suoi successori, il neoplatonismo influenzò profondamente la cultura occidentale, fungendo da ponte tra la filosofia classica e quella medievale.

Oggi, il neoplatonismo continua a essere un riferimento per chi cerca di comprendere il rapporto tra l’uomo e il trascendente, dimostrando come le grandi intuizioni filosofiche possano trascendere il tempo e lo spazio. Con la sua visione elevata e la sua attenzione all’anima, il neoplatonismo offre ancora oggi spunti di riflessione sulla condizione umana e sul significato dell’esistenza.

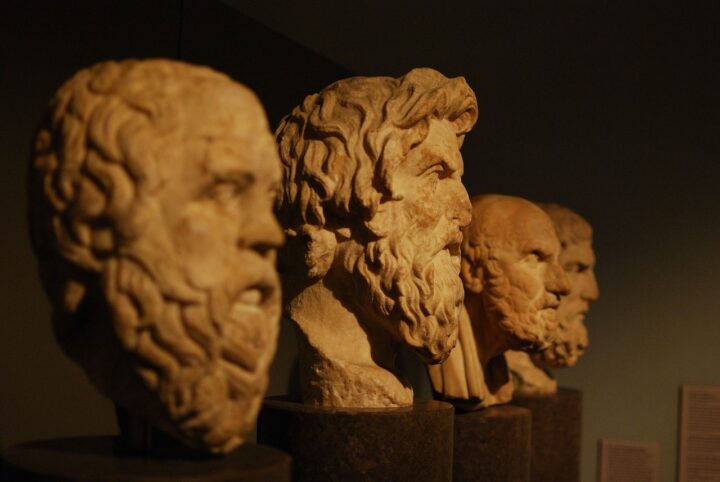

fonte immagine: Wiki commons