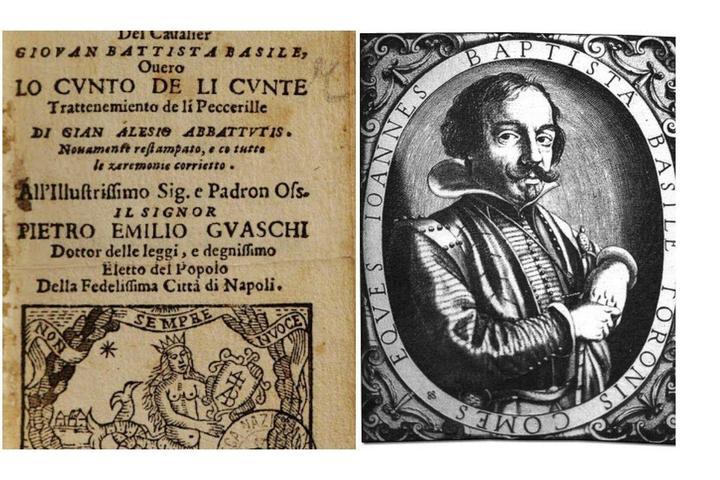

Il Seicento è un secolo di grandi trasformazioni e stravolgimenti di certezze: le scoperte geografiche, le macchie lunari e la terra declassata a uno dei tanti pianeti che ruotano intorno al sole. No, l’uomo non è più al centro dell’Universo. È ancora presto troppo per parlare dello strappo nel cielo di carta di pirandelliana memoria, ma l’anomalìa, il bizzarro, ciò che sfugge alla certezza e alla regola iniziano ad imporsi. Elementi che confluiranno nella corrente artistica chiamata, nel Settecento, Barocco. Tra i suoi esponenti più illustri, Giambattista Basile (1575-1632), che la tradizione vuole nato a Giugliano, in provincia di Napoli. Innamorato delle favole, dei proverbi, trasforma la materia popolaresca in creazione letteraria, cospargendola di tutti i più forti olezzi della letteratura secentesca e dando così vita al suo più grande capolavoro: Lo cunto de li cunti overo lo trattenemiento de’ peccerille (1634-1636).

Cinquanta fiabe racchiuse in una cornice. Se nel Decamerone Boccaccio fa raccontare 100 novelle in dieci giorni a dieci giovani che per evitare la peste fiorentina si rifugiano in campagna, le narratrici di Giambattista Basile sono dieci vecchie popolane e i giorni sono cinque. Un Pentamerone scritto in dialetto napoletano.

La novità sta non tanto nelle storie raccontate, quanto nella loro rielaborazione formale. La fantasia popolare viene vestita di figure retoriche, similitudini, metafore. Una veste stilistica che ha portato la critica a definire l’opera di Basile il più bel libro di età barocca. Nel 1924 Benedetto Croce pubblica Lo cunto de li cunti in italiano, definendolo il più antico, il più ricco e il più artistico fra tutti i libri di fiabe popolari.

Tra le fiabe più note, La gatta Cenerentola, che ha per protagonista Zezolla.

«E Zezolla, perdi oggi, manca domani, finì col ridursi a tal punto che dalla camera passò alla cucina, dal baldacchino al focolare, dalle vesti di seta e oro agli strofinacci, dagli scettri agli spiedi. Né solo cambiò stato, ma anche nome, e non più Zezolla, ma fu chiamata “Gatta Cenerentola”».

Una matrigna, delle sorellastre, una fata, una scarpetta di cristallo perduta per le scale del Palazzo Reale di Napoli e un finale da regina. Se Basile ha preso forse spunto da una fiaba orientale del IX secolo a. C., la sua Zezolla è stata a sua volta fonte di ispirazione della Cendrillon di Charles Perrault e dei fratelli Grimm nel XIX secolo. Nel 1976 Roberto De Simone riporta La gatta Cenerentola a Napoli, con un testo teatrale interamente in napoletano, accompagnato da musiche popolari. E infine, nel 2017, Alessandro Rak nel suo film d’animazione ripropone La gatta Cenerentola, ambientandola nel porto di Napoli.

Fonte foto: Grande Campania