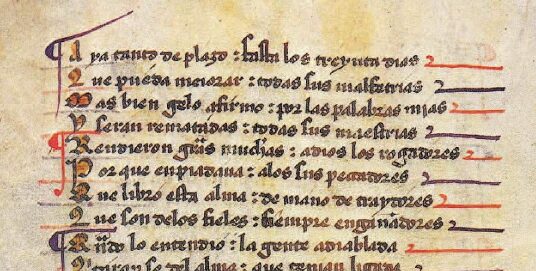

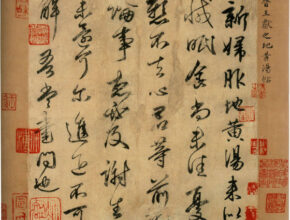

I Canti di Chu (Chuci o Elegie di Chu) sono una raccolta di poesie cinesi antiche, risalenti al periodo degli Stati Combattenti (V-III secolo a.C.), attribuite principalmente al poeta Qu Yuan e al suo discepolo Song Yu. Questi canti, provenienti dal Regno di Chu, nel sud della Cina, sono caratterizzati da un forte elemento sciamanico, da un linguaggio ricco di immagini e simboli, e da una profonda espressione di emozioni personali e politiche. In questo articolo analizzeremo i canti e la figura dello sciamano.

Cosa sono i Canti di Chu? Contesto storico e culturale

Il Regno di Chu e il periodo degli Stati Combattenti

I Canti di Chu provengono dal Regno di Chu, uno dei sette stati che si contendevano il potere in Cina durante il periodo degli Stati Combattenti (453-221 a.C.). Questo periodo fu caratterizzato da guerre, instabilità politica, ma anche da un grande sviluppo culturale e filosofico.

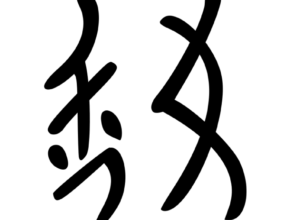

La figura dello sciamano nella cultura di Chu

Lo sciamano (wu) era una figura centrale nella cultura e nella religione di Chu. Lo sciamano era considerato un intermediario tra il mondo umano e il mondo degli spiriti, capace di comunicare con le divinità, di viaggiare nell’aldilà e di compiere riti di guarigione e di divinazione. Attraverso la trance, la danza, la musica e il canto, lo sciamano poteva entrare in contatto con il mondo soprannaturale e ottenere risposte e aiuti per la comunità. Era un mediatore, e a volte poteva anche impersonare le stesse divinità.

Lo sciamanesimo nei Canti di Chu: il viaggio dell’anima

Il richiamo dell’anima e il concetto di anima celeste

I Canti di Chu riflettono le credenze sciamaniche diffuse nel Regno di Chu. Una pratica comune era il richiamo dell’anima, un rituale in cui si cercava di convincere l’anima di un defunto a non abbandonare il mondo terreno.

Nella cultura di Chu, si credeva nell’esistenza di un’anima celeste (hun) che, dopo la morte, poteva viaggiare verso il cielo, a differenza dell’anima terrestre (po) che rimaneva legata al corpo.

Il viaggio sciamanico verso le divinità

Molte poesie dei Canti di Chu descrivono viaggi sciamanici, in cui il protagonista (spesso identificato con il poeta stesso) si eleva verso il cielo o discende negli inferi, alla ricerca di divinità o di risposte a domande esistenziali. Questi viaggi sono spesso descritti con immagini fantastiche e simboliche, che riflettono la ricchezza e la complessità dell’immaginario sciamanico.

Il *Li Sao*: l’opera principale dei Canti di Chu e la figura di Qu Yuan

Qu Yuan: poeta e ministro esiliato

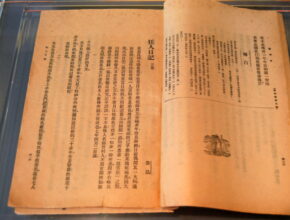

L’opera più importante all’interno dei Canti di Chu è il “Li Sao” (Incontro al dolore), un lungo poema attribuito a Qu Yuan, un poeta e ministro vissuto nel Regno di Chu tra il IV e il III secolo a.C. Secondo la tradizione, Qu Yuan era un funzionario leale e incorruttibile, che cadde in disgrazia a causa delle calunnie dei suoi nemici e fu esiliato dal sovrano. Incapace di sopportare l’ingiustizia subita, Qu Yuan si sarebbe suicidato gettandosi nel fiume Mi Luo.

Il *Li Sao*: un poema tra etica ed estetica

Il Li Sao è un poema complesso e ricco di simboli, che può essere interpretato su diversi livelli.

- Piano etico: il poema può essere letto come l’espressione del dolore e della frustrazione di un ministro leale che non viene compreso dal suo sovrano, un morale e politico.

- Piano estetico: il poema può essere interpretato come la ricerca di un’unione mistica o erotica con una divinità femminile, una ricerca di bellezza e di armonia che trascende la realtà terrena. Il protagonista intraprende un viaggio simbolico, che ricorda il volo sciamanico, alla ricerca di questa unione.

Caratteristiche stilistiche dei Canti di Chu: musica e versi

I Canti di Chu erano originariamente accompagnati dalla musica, con strumenti come flauti, liuti e cetre. Confucio definì questa musica come “sensuale” e “vivace”. I versi dei Canti di Chu sono caratterizzati dalla presenza di una sillaba (xi) che ha principalmente una funzione ritmica e fonica, contribuendo alla musicalità del testo.