L’ideale dell’ostrica è un concetto fondamentale per comprendere la visione del mondo e la poetica di Giovanni Verga, uno dei maggiori esponenti del Verismo italiano. Questa espressione, coniata dallo stesso Verga, rappresenta l’attaccamento tenace e quasi istintivo degli umili, in particolare dei pescatori siciliani, ai valori tradizionali, alla famiglia, al lavoro e alla propria terra, come unica forma di difesa e di sopravvivenza in un mondo ostile e dominato dalla legge del più forte. Approfondiamo insieme questo concetto cardine per lo scrittore.

L’ideale dell’ostrica di Verga: significato, contesto e opere

Giovanni Verga e il Verismo: la rappresentazione della realtà degli umili

La vita di Verga e la scoperta della Sicilia

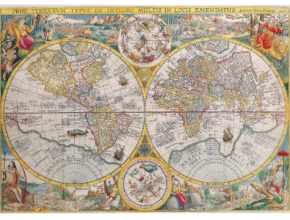

Giovanni Verga (1840-1922) nasce a Catania, in Sicilia, da una famiglia di proprietari terrieri. Dopo aver trascorso un periodo a Firenze, allora capitale del Regno d’Italia, e a Milano, importanti centri culturali, Verga torna nella sua terra natale, dove riscopre la realtà del mondo rurale e dei pescatori, una realtà ben diversa da quella dei salotti borghesi che aveva frequentato, e che diventerà centrale nella sua opera letteraria più matura.

I principi del Verismo e la tecnica dell’impersonalità

Verga è il principale esponente del Verismo, una corrente letteraria che si propone di rappresentare la realtà in modo oggettivo e impersonale, senza filtri ideologici o sentimentali.

Lo scrittore verista, secondo Verga, deve “eclissarsi”, cioè scomparire dall’opera, lasciando che i fatti parlino da soli e che i personaggi si esprimano con il loro linguaggio, senza che l’autore intervenga con giudizi o commenti, in modo da creare un maggiore realismo, e una maggiore immedesimazione.

Cos’è l’ideale dell’ostrica? Definizione e origini

Fantasticheria: la prima formulazione dell’ideale dell’ostrica

La prima formulazione dell’ideale dell’ostrica si trova in Fantasticheria, una novella inclusa nella raccolta Vita dei campi (1880). In questa novella, scritta sotto forma di lettera a una dama dell’alta società, Verga racconta il suo soggiorno ad Aci Trezza, un piccolo villaggio di pescatori vicino a Catania. L’autore descrive la vita semplice e faticosa degli abitanti di Aci Trezza, il loro attaccamento alla famiglia, al lavoro e alle tradizioni, paragonandoli a delle ostriche tenacemente attaccate allo scoglio.

Il significato dell’ideale dell’ostrica: attaccamento alla famiglia e alle tradizioni

«Insomma, l’ideale dell’ostrica! – direte voi – Proprio l’ideale dell’ostrica e noi non abbiamo altro motivo di trovarlo ridicolo che quello di non essere nati ostriche anche noi. Per altro il tenace attaccamento di quella povera gente allo scoglio sul quale la fortuna li ha lasciati cadere, mentre seminava principi di qua e duchesse di là, questa rassegnazione coraggiosa ad una vita di stenti, questa religione della famiglia, che si riverbera sul mestiere, sulla casa, e sui sassi che la circondano mi sembrano – forse pel quarto d’ora – cose seriissime e rispettabilissime anch’esse.»

Verga, con queste parole, sottolinea come per gli umili, l’unico modo per sopravvivere alle avversità della vita è rimanere saldamente legati ai valori tradizionali, rappresentati dalla famiglia, dal lavoro, dalla casa e dal rispetto delle usanze, creando una sorta di nucleo protettivo.

L’ideale dell’ostrica ne I Malavoglia: tra idealizzazione e pessimismo

Il mondo arcaico di Aci Trezza: un’illusione di felicità?

Ne I Malavoglia (1881), il suo capolavoro, Verga rappresenta in modo più ampio e complesso l’ideale dell’ostrica, incarnato dalla famiglia Toscano, soprannominata Malavoglia, una famiglia di pescatori di Aci Trezza.

Inizialmente, Verga sembra idealizzare il mondo arcaico e rurale di Aci Trezza, descrivendolo come un mondo di valori autentici, di solidarietà familiare e di rispetto per le tradizioni, quasi un mondo idilliaco rispetto alla corruzione della società moderna, e un rifugio sicuro.

La “fiumana del progresso” e la disgregazione dei valori tradizionali

Tuttavia, come aveva preannunciato in Fantasticheria, questo mondo idilliaco è destinato a scontrarsi con la “fiumana del progresso”, cioè con le forze inarrestabili della modernità, che portano cambiamenti economici, sociali e culturali.

La famiglia Malavoglia, nel tentativo di migliorare la propria condizione economica, si lascia coinvolgere in un affare commerciale che si rivela disastroso, innescando una serie di sventure che porteranno alla disgregazione del nucleo familiare e alla perdita dei valori tradizionali, dimostrando la fragilità dell’ideale dell’ostrica.

Il fallimento dell’ideale dell’ostrica e il pessimismo verghiano

Il romanzo, quindi, mette in luce il pessimismo verghiano, la convinzione che la realtà sia dominata da una legge di natura immutabile, la legge del più forte, che schiaccia inevitabilmente i deboli e i vinti.

L’ideale dell’ostrica, pur rappresentando un valore positivo, si rivela alla fine un’illusione, un tentativo destinato al fallimento di fronte alla forza inarrestabile del progresso e della modernità, che travolge inesorabilmente chi cerca di resistervi, mostrando l’amara realtà della vita, e la sua immutabilità.

L’ideale dell’ostrica e il ciclo dei vinti: una visione tragica dell’esistenza

L’ideale dell’ostrica è strettamente legato al “ciclo dei vinti”, il progetto di Verga di scrivere una serie di romanzi che rappresentassero la lotta per la sopravvivenza a diversi livelli sociali, mostrando come tutti, dai più umili ai più ricchi, siano destinati alla sconfitta.

Anche Pasolini, un secolo dopo, riconoscerà la sacralità di un popolo incontaminato.

Ne I Malavoglia, Verga dimostra come anche coloro che cercano di rimanere fedeli ai valori tradizionali siano inesorabilmente travolti dalla storia, confermando la sua visione tragica e pessimistica dell’esistenza, dove non c’è spazio per il riscatto o per il miglioramento delle proprie condizioni, dove ogni tentativo è destinato al fallimento.

Fonte immagine di copertina per l’articolo sull’Ideale dell’ostrica: Wikipedia