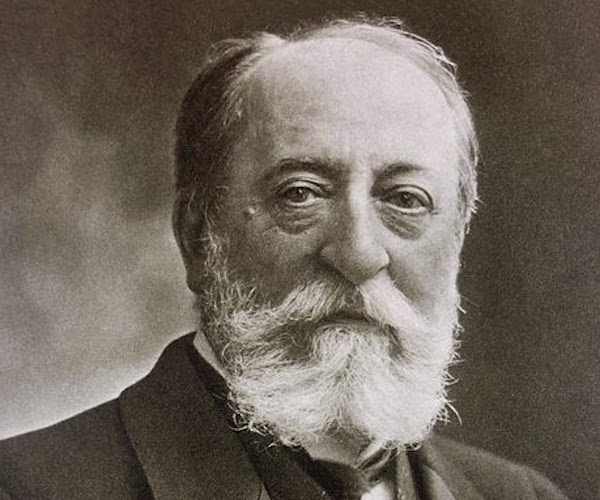

Il carnevale degli animali è un’opera molto celebre, composta da Camille Saint-Saëns nel 1886, durante un periodo di riposo del compositore a Vienna.

Camille Saint-Saëns, fu un compositore, pianista e organista francese; la sua celebre opera fu eseguita pubblicamente per la prima volta nel 1922 diretta da Gabriel Pierné. Il carnevale degli animali è oggi riconosciuto come un capolavoro di ironia musicale e ingegno compositivo.

Genesi e prima esecuzione de il carnevale degli animali

L’opera venne eseguita per la prima volta nel 1887, in forma strettamente privata, in occasione del martedì grasso. In realtà, l’idea di realizzarla in tale modo fu dell’autore stesso, il quale desiderava che l’opera fosse realizzata in pubblico solo dopo la sua morte. Questa scelta insolita contribuì a creare un’aura di mistero attorno a Il carnevale degli animali, accrescendone il fascino.

La struttura dell’opera: un bestiario musicale

Secondo il compositore stesso e i critici del tempo, ma anche attuali, Il carnevale degli animali si contraddistingue per l’ironia e la forte retorica con cui paragona celebri artisti parigini a vari animali.

L’opera si compone di quattordici brani, relativamente brevi e molto suggestivi, ciascuno dedicato ad un animale. Ogni movimento è una piccola gemma di inventiva musicale, capace di evocare le caratteristiche dell’animale rappresentato.

La marcia reale del leone: maestosità e potenza

Il primo componimento, La marcia reale del leone, descrive l’andamento sicuro e deciso dell’animale, sottolineato da accordi molto intensi. Il leone si prospetta come un animale fiero e forte, superiore agli altri, sui quali predomina. Con musicalità nettamente marcata si alternano archi e pianoforte.

Galline e galli: uno starnazzare orecchiabile

Il secondo brano che costituisce l’opera è Galline e galli. La musica rende orecchiabile anche lo starnazzare delle galline che chiassosamente cercano di farsi notare dai galli.

Tutto è perfettamente reso con pianoforte, violini, viola e clarinetto. La composizione cattura l’essenza del pollaio in un turbinio di suoni vivaci e colorati.

Emioni: la corsa sfrenata degli asini selvatici

Il terzo brano è dedicato agli Emioni (degli animali velocissimi, asini e cavalli). La corsa veloce degli asini selvatici è resa dalla melodia sinfonica di due pianoforti, che con andamento rapido conducono agli arpeggi finali, altrettanti tali.

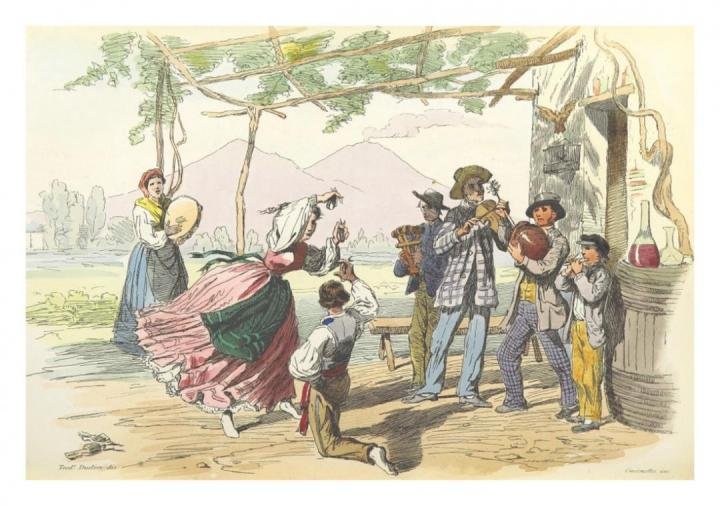

Tartarughe: l’ironia del can-can al rallentatore

Tartarughe è il simulacro dell’ironia propria dell’opera; quella nota simpatica e retorica soprattutto che la contraddistingue, rendendola immortale.

Camille Saint-Saens sceglie il celebre Can-can dell’Orfeo all’Inferno di Jacques Offenbach, originariamente un travolgente balletto, proposto in versione lenta, in un certo senso adattato all’andatura di certo non rapida, delle tartarughe. Questa rivisitazione in chiave ironica è uno dei tratti distintivi dell’opera.

L’elefante: la goffaggine in contrapposizione alla danza delle silfidi

Un altro riferimento famoso si trova nel quinto brano; si tratta de La Danza delle silfidi di Hector Berlioz, che anche in questo caso conferisce ironia al brano. Il protagonista è l’elefante che ovviamente è contrapposto alla leggiadria delle silfidi, creature leggiadre ed aggraziate: l’opposto rispetto al grande, goffo e simpatico elefante. La musica sottolinea il contrasto tra la pesantezza dell’elefante e la leggerezza delle silfidi.

Canguri: salti scattanti e atmosfera di mistero

Il sesto componimento è dedicato ai Canguri, i cui salti scattanti sono realizzati grazie a brevi successioni di note dei pianoforti; tutto è caratterizzato da un anelito di mistero e suggestione che accompagna e quasi “presenta” il brano successivo.

Acquario: un mondo onirico di bollicine e suoni

Fraseggi, alpeggi, ma anche gli archi ed i pianoforti, accompagnano in un misterioso ed affascinante acquario, che dà il nome al settimo componimento.

Gli strumenti scelti conferiscono briosità al brano, esprimendo musicalmente il suono onomatopeico delle bollicine che si intravedono nell’acqua, in un’atmosfera quasi onirica. L’Acquario è uno dei brani più suggestivi de Il carnevale degli animali.

Personaggi dalle orecchie lunghe: una metafora dei critici

Gli asini sono i protagonisti dell’ottavo componimento, il cui raglio è reso dall’alternanza tra note acute e basse, dei violini. Il titolo: Personaggi dalle orecchie lunghe può essere letto in chiave metaforica. Si allude ai critici che spesso si presentano con chiave saccente e saputa. A loro si riferisce il celebre compositore.

Gli asini, infatti, con le loro orecchie lunghe, spesso sono “declassati” ad animali non solo buffi esteticamente, ma anche poco intelligenti, da chi probabilmente crede di sapere più degli altri. Saint-Saëns utilizza l’immagine dell’asino per criticare l’atteggiamento di superiorità di alcuni critici.

Cu-cu: la foresta e il cinguettio degli uccelli

Proseguendo, il cu-cu realizzato grazie al suono del clarinetto apre il nono brano, congiungendosi con gli accordi dei pianoforti, piuttosto brevi. L’atmosfera è quella della foresta, nella quale il cinguettìo e soprattutto il volo degli uccellini è reso dal suono tremolante degli archi.

Il volo dei volatili è reso dal flauto anche nel decimo componimento; la leggiadria e l’andamento degli uccellini dà un forte senso di libertà.

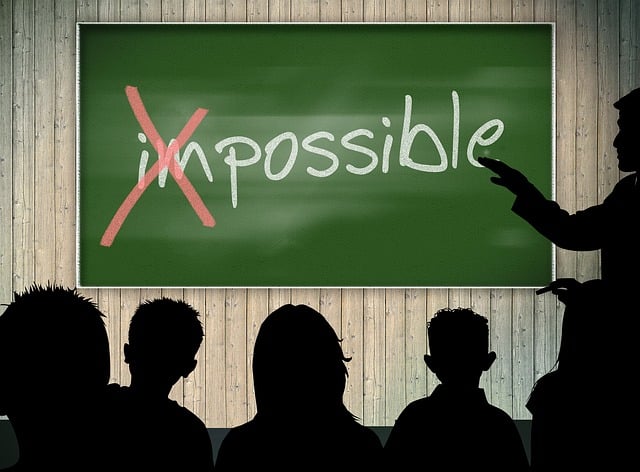

Esercizi: la parodia dei pianisti

Nell’undicesimo brano si fa spazio di nuovo il tema ironico, o meglio, la parodia.

Una serie di semplici e ripetitivi esercizi di studio per l’apprendimento del pianoforte, si alternano, inserendo i pianisti tra le razze animali. Saint-Saëns dipinge una divertente parodia di questi musicisti, costretti a ore di ripetitivo ed estenuante studio sulla tastiera.

Fossili: un omaggio al passato e una stoccata ai conservatori

Nel dodicesimo brano il tema riprodotto musicalmente è quello Fossili, riprodotti dallo xilofono, che rimanda al rumore delle ossa.

I temi di questo brioso brano sono tratti dalla Danza Macabra dello stesso Saint-Saëns e dal Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini.

Anche in questo caso non manca l’ironia; Saint-Saens infatti, prende in giro i critici musicali, spesso troppo antiquati e legati al passato.

Il cigno: la morte del cigno e la parodia sentimentale

Il tredicesimo componimento è uno dei più celebri: Il cigno; particolarmente conosciuto ed apprezzato soprattutto per il balletto La morte del cigno.

Realizzato grazie al violoncello ed accompagnato dagli arpeggi dei due pianoforti, crea un’atmosfera surreale, che però in realtà è anche in questo caso una parodia delle melodie sentimentali. La struggente melodia de Il cigno è un esempio di come Saint-Saëns sapesse unire bellezza e ironia.

Il gran finale: un riassunto ironico e divertente

La composizione si conclude con una serie di ragli dell’asino, come a dire che è l’asino ad avere l’ultima risata, prima di un forte gruppo di accordi di do maggiore.

Dal leone all’elefante, dai canguri agli asini, dai pinguini al cigno, i brani confluiscono in un finale ironico e divertente, che alterna caratteri propri delle argomentazioni già proposte, come una sorta di “riassunto” di tutta l’opera.

L’eredità de il carnevale degli animali: una musica senza tempo

Una musica elegante, ispirata alla tradizione classica, precisa nei dettagli e nella forma, quella de Il carnevale degli animali, opera che ancora oggi emoziona. Quest’opera continua ad affascinare il pubblico di tutte le età, grazie alla sua freschezza, al suo umorismo e alla sua straordinaria capacità di evocare immagini e sensazioni.

Immagine in evidenza: Wikipedia