Il patrimonio linguistico napoletano è l’elemento che non solo rende i napoletani unici al mondo, ma affonda le radici nella storia, nella cultura e nelle arti della città partenopea. Da decenni ormai è stato riconosciuto dall’UNESCO come una lingua vera e propria e non ci sono dubbi su quanto esso sia rappresentativo nel mondo per il suo contributo nelle arti sceniche, musicali, cinematografiche e televisive. Il progetto del comitato scientifico della Fondazione Campania dei Festival, nominato ad hoc dalla Regione Campania, si ripropone anche nel 2024 di espandere la conoscenza del dialetto napoletano, con un progetto nuovo che mira alla diffusione nelle scuole, proponendolo come materia di studio. Il 20 Dicembre, nello storico Palazzo Zapata, nella sede del MUSAP, Circolo Artistico Politecnico di piazza Trieste e Trento si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto per il 2024 per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano.

Il Comitato ideatore e responsabile del progetto che collabora con la Fondazione Campania dei Festival, diretta da Ruggiero Cappuccio, è composto da Maurizio De Giovanni – che ha curato la parte introduttiva del libro che illustra gli obiettivi della Fondazione – Nicola Franzese, Nicola De Blasi, Francesco Montuori, Rita Librandi. La conferenza è stata presieduta proprio dai tre docenti a capo del progetto: Nicola De Blasi, professore ordinario di Storia della lingua italiana e di Dialettologia italiana presso l’Università di Napoli Federico II, dal professor Francesco Montuori, docente di Storia della lingua italiana e Dialettologia italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici della Federico II e la professoressa Rita Librandi, docente ordinario di Linguistica italiana e di Storia della lingua italiana presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale. Alla presenza della stampa e degli addetti ai lavori, i docenti hanno presentato il programma di nove appuntamenti che partiranno il 15 gennaio 2024 e avranno cadenza bimestrale e si terranno proprio presso il MUSAP, tra le splendide stanze del circolo dove è possibile ammirare opere d’arte di grandi artisti napoletani e degli studenti dell’Accademia dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli.

In che cosa consistono gli incontri per la salvaguardia del Patrimonio linguistico napoletano? Il professor De Blasi illustra la serie di sette incontri, che verteranno sul ruolo del dialetto napoletano nelle scuole. Il napoletano è ovunque, se ci pensiamo: è nella storia, nella musica e nella letteratura, nel cinema e nella tv – sebbene non tutti i programmi televisivi apportino un contributo adeguato o incentrato sulla lingua – e persino nella cucina, con tutte le ricette tipiche che hanno mostrato Napoli a tutto il mondo e attirano ogni giorno migliaia di turisti. L’obiettivo del Comitato mira non solo ad una riflessione sul ruolo del dialetto napoletano nel mondo ma all’inserimento nel mondo della scuola come materia di studio, per mostrare quanto la sua ricchezza affondi le radici nella storia e nella tradizione napoletana.

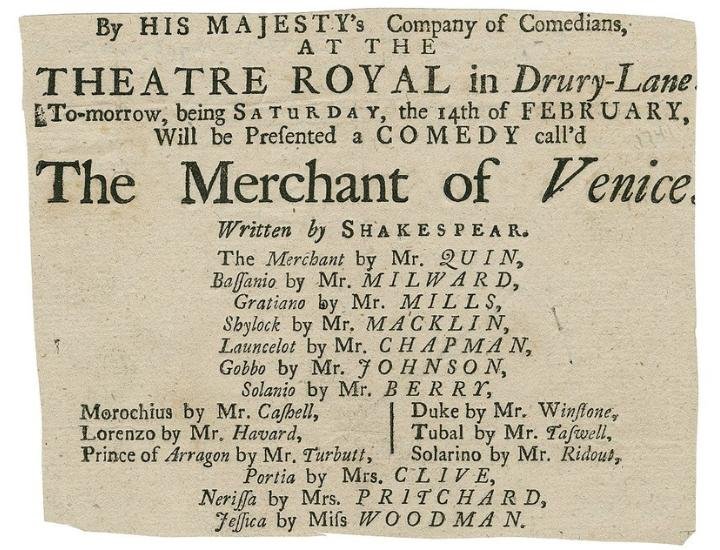

Gli appuntamenti in programma nel progetto di valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano vedranno relatori d’eccezione come il Professor Giovanni Ruffino, dell’Università di Palermo e Accademico della Crusca, anche Marina Castiglione, sempre dall’Università di Palermo, Franco Lista, Umberto Franzese, Carolina Stromboli, Lucia Buccheri e ovviamente, i docenti che hanno presieduto la conferenza e presentato il progetto. Sono inoltre previsti altri due appuntamenti a cura di Nadia Baldi, Direttore Artistico di Campania Teatro Festival e fondatrice insieme a Ruggiero Cappuccio della compagnia Teatro Segreto. Con gli studenti della Federico II, proporrà Il suono dei sensi – il senso del suono, con brani tratti dalle opere di Ruggero Cappuccio e La lingua che è musica, con brani tratti da Shakespeare Re di Napoli di Ruggero Cappuccio, a cura di Claudio di Palma.

Durante la conferenza, emerge che il desiderio di diffondere il patrimonio linguistico napoletano nelle scuole nasce anche da un forte senso etico e morale e dalla voglia di abbattere certe barriere discriminatorie che purtroppo esistono in alcune realtà di provincia dove alcuni studenti rischiano di essere emarginati a causa di un uso improprio del dialetto, nato da un background cittadino di provincia o da una situazione familiare difficile. Insegnare che il dialetto napoletano ha delle profonde radici storiche, artistiche e culturali, aiuterà ad abbattere alcuni dei pregiudizi che nascono dalle piccole differenze di ceto, quartiere e classe, motivando gli studenti ad esprimersi al meglio, prima in lingua italiana -che ad esperto parere della professoressa Librandi, non è sempre espressa nella sua forma più corretta, specie nelle serie tv che i giovani amano tanto- e poi comprendendo meglio il dialetto napoletano, senza disagi né barriere e aiutandoli così a maturare e comprendere meglio il difficile mondo intorno a loro in una delle fasi più delicate della crescita. Il Professor Montuori, infatti, fa accenno alla spontaneità dei giovani con l’approccio al dialetto che può rappresentare il punto di apertura allo studio del dialetto nelle scuole.

Il libro a cui si accenna parla dell’importanza che riveste il patrimonio linguistico napoletano, un tema illustrato dettagliatamente anche in una pubblicazione a cura dei professori del comitato scientifico Nicola De Blasi, Francesco Montuori, Rita Librandi e Carolina Stromboli, introduzione a cura di Maurizio De Giovanni. Il libro spiega non solo le origini del dialetto e la loro importanza, ma anche come divulgare correttamente il messaggio che qualche volta rischia di essere distorto dai media, dai social e dalla disinformazione. Di certo, il progetto porterà nuova linfa alla comprensione e all’amore verso il dialetto napoletano e, attraverso l’attuazione della diffusione nelle scuole, di certo conquisterà anche i giovanissimi.

Si ringrazia per l’invito, l’ufficio stampa.

Fonte immagine di copertina: profilo Facebook di Fondazione Campania dei Festival