Teatro latino: storia, evoluzione e caratteristiche

Il teatro latino non fu semplicemente un genere letterario, ma una vibrante espressione della cultura romana. Per i Romani, il teatro divenne un importante luogo di intrattenimento, integrato in giochi tradizionali e feste religiose, aperto a tutti con ingresso gratuito, almeno in alcune occasioni. Questo lo rese un potente strumento di coesione sociale e di diffusione di valori e ideologie.

Le origini

Influenze greche sul teatro latino

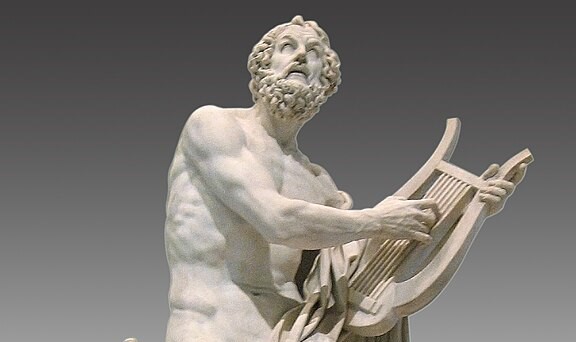

Le origini del teatro latino affondano le radici nell’epoca greca, in particolare nel V secolo a.C. con autori come Aristofane. I Romani trassero ispirazione dalla cultura teatrale greca per la composizione delle proprie opere. Inizialmente, i testi greci venivano adattati attraverso la tecnica del vertere, una sorta di rifacimento piuttosto che una traduzione letterale. Successivamente, si diffuse la contaminatio, che combinava episodi inediti con elementi della tradizione greca. Livio Andronico, considerato il padre della letteratura latina, fu tra i primi a praticare il vertere, traducendo e adattando tragedie greche per il pubblico romano nel 240 a.C., data convenzionalmente indicata come l’inizio del teatro latino.

Influenze etrusche e forme pre-teatrali nel teatro latino

Oltre all’influenza greca, il teatro latino risentì anche della tradizione teatrale etrusca e di forme pre-teatrali autoctone. Tra queste, i fescennini, rozzi scambi di battute spesso volgari e improvvisate durante le feste del raccolto, rappresentano un’importante testimonianza di forme di spettacolo popolare precedenti all’influenza greca. Queste forme di intrattenimento, caratterizzate da un linguaggio diretto e da una comicità grossolana, contribuirono alla formazione di un gusto popolare per lo spettacolo che influenzò anche lo sviluppo della commedia latina.

Lo sviluppo del teatro latino: dai fescennini ai generi maggiori

I fescennini e la nascita della satira

Già nel VI secolo a.C. esistevano forme di spettacolo, specialmente nella Magna Grecia e in Sicilia, come la farsa fliacica, commedia popolare improvvisata. Nel 364 a.C., durante i ludi romani, venne introdotta la fescennina licentia, con scenette parodiche, canti e danze. I fescennini, di origine etrusca, evolsero nella satira, prima forma drammaturgica latina. Ennio e Lucilio, la resero critica sociale e politica. Orazio ne approfondì l’aspetto critico. Nevio fu un importante precursore, introducendo elementi di attualità e polemica nelle sue opere. I ludi scenici, istituiti in seguito a una pestilenza, diedero ulteriore impulso allo sviluppo del teatro.

I generi principali del teatro latino

La commedia nel teatro latino: Plauto e la fabula palliata

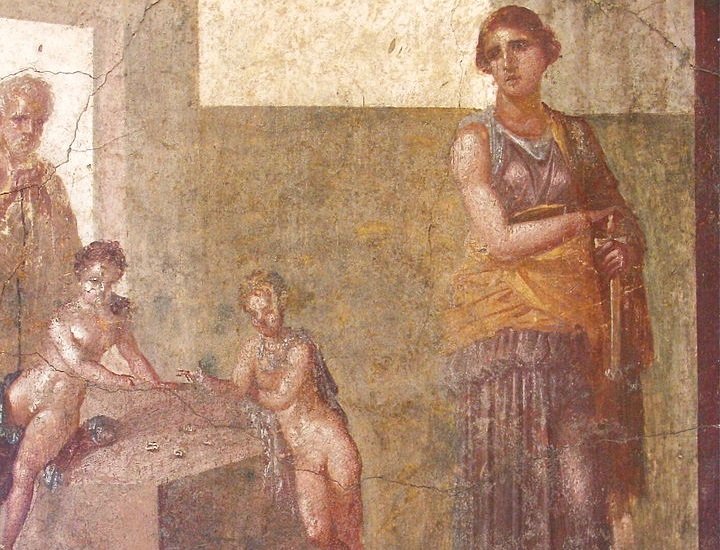

Le prime commedie latine risalgono al III secolo a.C. Tito Maccio Plauto adattò temi e personaggi greci al pubblico romano, con oltre centotrenta commedie attribuitegli, di cui ventuno giunte a noi, ottenendo un enorme successo popolare. Le commedie si divisero in fabula palliata (di ispirazione greca, con personaggi che indossavano il pallium) e fabula togata (di ambientazione romana, con personaggi in toga). Terenzio, successivo a Plauto, si distinse per uno stile più raffinato e una maggiore attenzione alla psicologia dei personaggi. Le commedie trattavano principalmente la vita quotidiana delle classi meno abbienti, con intrighi amorosi, scambi di persona e situazioni comiche.

La tragedia nel teatro latino: ennio, pacuvio e accio

Negli ultimi decenni della Repubblica, il teatro latino conobbe un’evoluzione significativa, ampliando il suo pubblico anche alle classi medio-alte e portando alla costruzione di teatri più imponenti e decorati. Si sviluppò la tragedia, anch’essa di origine greca che offriva spunti di riflessione su temi importanti come il destino, la giustizia e il potere. La tragedia di ambientazione greca era detta fabula cothurnata (dal *cothurnus*, il caratteristico calzare degli attori tragici), mentre quella di argomento romano era chiamata fabula praetexta (dalla *toga praetexta*, indossata dai magistrati). Tra i principali autori di tragedie latine spiccano tre figure di rilievo: Quinto Ennio, Marco Pacuvio e Lucio Accio.

Ennio, considerato il padre della poesia latina, introdusse importanti innovazioni nella tragedia, come l’uso del verso settenario trocaico e una maggiore enfasi sulla retorica e sulla drammaticità. Le sue tragedie, per lo più traduzioni e adattamenti di originali greci, affrontavano temi mitologici e storici, con un linguaggio elevato e solenne. Di lui ci restano numerosi frammenti, che testimoniano la sua influenza sulla successiva produzione tragica latina. Tra le sue opere più note si ricordano le tragedie Andromaca prigioniera Ecuba, e Medea, Pacuvio, nipote di Ennio, si distinse per la sua capacità di creare personaggi complessi e passioni intense, con una particolare attenzione agli aspetti psicologici e patetici. Le sue tragedie, caratterizzate da uno stile ampolloso e ricco di effetti scenici, ottennero un grande successo di pubblico. Tra le sue opere si ricordano Teucro, Peribea e Elena. Accio, considerato il più grande tragediografo latino, portò la tragedia a un livello di maggiore maturità e originalità, con una profonda riflessione sui temi del potere, della giustizia e del destino. Le sue opere, di cui ci restano purtroppo solo frammenti, si caratterizzavano per una grande forza espressiva e una profonda introspezione psicologica dei personaggi. Tra i titoli noti figurano *Bruto* e *Decio*, tragedie *praetextae* di argomento romano, che celebravano figure eroiche della storia repubblicana.

Il teatro latino in età imperiale: il teatro commerciale e la decadenza

Il teatro commerciale e l’evoluzione degli spazi teatrali

Con l’espansione dell’Impero Romano e il processo di omologazione culturale e linguistica nei territori conquistati, il pubblico teatrale crebbe notevolmente. Le esigenze artistiche mutarono, con un declino progressivo dei generi “alti” come la commedia e la tragedia, a favore di forme di intrattenimento più popolari e spettacolari. Si affermò il teatro commerciale, caratterizzato da una maggiore enfasi sugli effetti scenografici, le macchine teatrali (complesse strutture che permettevano effetti speciali come apparizioni di divinità o cambiamenti di scena rapidi), la musica, la danza, i giochi di prestigio, l’esibizione di animali e altre forme di spettacolo che miravano a stupire e divertire il pubblico. Questo portò anche a un’evoluzione degli spazi teatrali, con la costruzione di teatri sempre più grandi e sfarzosi, dotati di elementi architettonici come la scaenae frons (la parete di fondo del palcoscenico, riccamente decorata), l’orchestra (lo spazio semicircolare davanti al palcoscenico) e la cavea (la gradinata per il pubblico). L’introduzione del sipario, una vera e propria innovazione del teatro romano, permise di creare maggiore suspense e di gestire i cambi di scena in modo più efficace.

Seneca e la controtendenza nel teatro latino

In questo contesto di grande sfarzo e spettacolarizzazione, emerge una figura che andò ampiamente controcorrente: Lucio Anneo Seneca (Wikipedia). Le sue tragedie, caratterizzate da una forte componente filosofica e da una profonda introspezione psicologica dei personaggi, si concentravano unicamente sulla parola scritta, con una quasi totale assenza di effetti scenografici. Le sue opere, destinate probabilmente più alla lettura che alla rappresentazione scenica, influenzarono profondamente il teatro successivo, soprattutto in epoca rinascimentale e barocca. Seneca riprese i temi classici della tragedia greca, reinterpretandoli alla luce della filosofia stoica e concentrandosi su passioni estreme, conflitti interiori e riflessioni sulla condizione umana.

La decadenza del teatro latino

A partire dal II secolo d.C., il teatro latino conobbe un periodo di progressiva decadenza. Diversi fattori contribuirono a questo declino, tra cui la mancanza di autori innovativi capaci di rinnovare i generi tradizionali, la crescente concorrenza di altre forme di intrattenimento più popolari, come i combattimenti gladiatori e le corse dei carri, e i cambiamenti nei gusti del pubblico, sempre più attratto da spettacoli di puro intrattenimento e meno interessato a opere di carattere letterario o filosofico. Le invasioni barbariche e la crisi dell’Impero Romano segnarono poi la fine del teatro latino come forma d’arte vivace e influente. Forme di spettacolo popolare, come il mimo e il pantomimo, continuarono a esistere, ma il teatro letterario, con le sue tragedie e commedie, perse progressivamente importanza.

Conclusioni

Il teatro latino, dalle sue origini influenzate dalla Grecia e dalle tradizioni etrusche, fino alla sua evoluzione in età imperiale, rappresenta una testimonianza fondamentale della cultura e della società romana. Dai rozzi fescennini alla satira, dalla commedia di Plauto e Terenzio alla tragedia di Ennio, Pacuvio e Accio, fino al teatro commerciale e alla riflessione filosofica di Seneca, il teatro latino ha attraversato diverse fasi, riflettendo i cambiamenti nei gusti del pubblico e le trasformazioni politiche e sociali di Roma. Pur avendo subito un declino in età imperiale, l’eredità del teatro latino ha influenzato profondamente il teatro occidentale, lasciando un’impronta indelebile nella storia delle arti performative.

Fonte immagine in evidenza: Wikipedia