L’intertestualità è l’insieme di relazioni tra testi di vario genere, scritti, orali e opere visive; può includere: chiare citazioni, allusioni, imitazioni, parodie e “fonti inconsce”, ovvero delle menzioni a opere passate che un autore compie inconsciamente possedendo un dato background in ambito artistico.

Riguarda anche le supposizioni che il lettore può avanzare, la situazione a cui si fa riferimento con un determinato item letterario e il contesto in cui esso si muove.

In teoria letteraria tradizionale, si suppone che quando si è impegnati nella lettura di un libro, nella visione di un film o nell’osservazione di un dipinto, si cerca in maniera involontaria di trovarne un significato, partendo dal presupposto imprescindibile che esso ne possegga uno o molteplici. Il desiderio di volerlo ricercare, estrarre e classificare è uno dei processi più umani che esistano, e viene conosciuto come interpretazione.

Col passare del tempo, la teoria letteraria contemporanea ha radicalmente cambiato approccio e visione riguardo questo punto.

Oggi si crede che le opere letterarie siano costituite da sistemi, codici, tradizioni stabilite e cementificate nell’immaginario collettivo da precedenti lavori letterari che sono serviti da blueprint per la creazione dei lavori moderni.

Sono cruciali per la comprensione di questi fattori, anche quelli appartenenti a campi artistici diversi da quello letterario: la musica, la pittura, il cinema, l’architettura e la scultura.

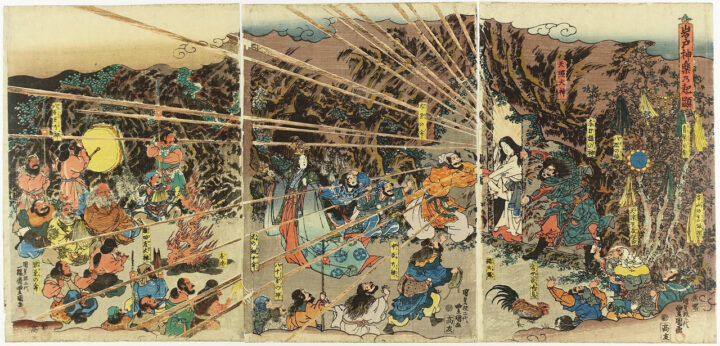

Tramite l’uso di intertestualità applicata a queste forme d’arte, tratti della società e periodi storici possono essere catturati non solo in forma scritta ma anche nell’immaginario visivo, riflettendo i caratteri dell’epoca dalla quale essi sono emersi.

Inoltre, è di fondamentale importanza studiare e mettere a paragone tradizioni e culture lontane tra loro, sia sul piano geografico che su quello folkloristico/culturale; il famoso dialogo tra oriente e occidente, alla base del concetto di Weltlitertatur e intertestualità teorizzato dallo scrittore, drammaturgo, filosofo e umanista tedesco Johann Wolfgang von Goethe, che ritroviamo anche in una delle opere più interessanti che abbia scritto: “Il divano occidentale orientale”, strutturata come un dialogo con il poeta persiano Hafez.

Il semplice atto di leggere permette al lettore di entrare a contatto con una rete di relazioni testuali che, una volta analizzate, gli danno la possibilità di iniziare il processo di interpretazione del testo e, di conseguenza, lo portano alla scoperta del suo significato o dei molteplici significati che esso possiede. Leggere, quindi, diventa il vero e proprio processo di muoversi attraverso testi.

Graham Allan, professore irlandese di Inglese Moderno all’università di Cork, sostiene che: “il significato diventa qualcosa che esiste tra un testo e tutti gli altri testi a cui fa riferimento o con i quali è in relazione, spostandosi dallo status di testo indipendente a quello di rete di relazioni intertestuali.”; quindi, in teoria letteraria, l’analisi di un’opera richiede la capacità di fare riferimenti intertestuali, estrarre il significato ed essere un lettore critico e capace di interpretare un determinato testo.

Solo così si può iniziare a navigare nell’oceano della teoria letteraria e scoprire il complesso mondo dell’intertestualità.

La parola stessa deriva dal latino intertexto, traducibile in “mescolare mentre si tesse”, ed è stata introdotta per la prima volta in linguistica letteraria dalla filosofa e linguista francese di origini bulgare Julia Kristeva, nella seconda metà del ventesimo secolo.

Nel suo manifesto che include saggi come “The Bounded Text” (1966) e “Desire in Language: a semiotic approach to literature and art” (1980), Kristeva sostiene che un’opera letteraria non è semplicemente il prodotto della mente di un singolo autore ma delle sue relazioni con altri testi e altri autori, sia scritte che orali.

Fonte immagine in evidenza: Pixabay