Negli ultimi anni, molti concetti ed espressioni giapponesi si sono diffusi in Giappone e sono diventati una vera e propria “filosofia di vita”. In particolare, 5 concetti fondamentali e per certi aspetti intraducibili della filosofia giapponese sono tra i principali adottati dai giapponesi per ”vivere meglio”. Pertanto, ci concentreremo in questo articolo in particolare, sui 5 concetti giapponesi fondamentali difficilmente traducibili in italiano e che hanno recentemente attirato l’attenzione in Italia, nel tentativo di comprenderne le origini e i significati più profondi.

Filosofia giapponese: 5 concetti fondamentali per vivere meglio

Introduzione alla filosofia giapponese: un connubio di tradizioni

La filosofia giapponese si è storicamente sviluppata come fusione del pensiero tradizionale shintoista (che comporta il culto dei “kami”, ossia divinità, spiriti della natura o semplicemente esseri spirituali) e delle religioni dell’Asia continentale, in particolare il buddismo (sia religione, sia pensiero filosofico che dottrina di vita, basata sull’ideologia dell’altruismo, il non attaccamento ai beni materiali, la compassione e la pace mentale per seguire gli insegnamenti del Buddha sulla via dell’illuminazione) e il confucianesimo (una dottrina umanistica che enfatizza i legami familiari, l’armonia sociale tra grandi gruppi di persone e la giustizia del mondo reale, piuttosto che una teoria salvifica che proietta le speranze umane in un futuro trascendente). La filosofia giapponese era già fortemente influenzata dalla filosofia cinese e indiana, come il ‘’Mito Gaku’’ e lo ‘’Zen’’, ma gran parte della filosofia giapponese contemporanea è influenzata anche dalla filosofia occidentale. In questo articolo ci concentreremo su cinque concetti chiave, profondamente radicati nella cultura e nella mentalità giapponese: Ikigai, Mono no aware, Kintsugi, Wabi-sabi e Ma. Questi concetti, pur essendo distinti tra loro, condividono una visione del mondo che valorizza l’armonia, l’equilibrio, la semplicità e l’accettazione dell’impermanenza.

Ikigai: trovare la propria ragione di vita

Ikigai (生き甲斐) è una parola composta da iki (生き, dal verbo ‘’生きる’’, vivere) e gai (“甲斐,’’ ragione’’), che significa letteralmente “ragione di vita“.

“Ikigai risiede nel regno delle piccole cose. L’aria del mattino, una tazza di caffè, un raggio di sole. Solo coloro che possono riconoscere la ricchezza di questo intero spettro lo apprezzano davvero e possono goderne.”

– Ken Mogi

Ikigai può essere definito come “un motivo per alzarsi al mattino” o “qualcosa che accresce la nostra fame di vita e ci fa accogliere l’arrivo di un nuovo giorno”. Non si tratta quindi necessariamente di raggiungere la grandezza o di ottenere una motivazione speciale, ma piuttosto di dedicarsi ai piccoli rituali quotidiani che definiscono chi siamo. Si parte dalla riscoperta della felicità che ci danno le piccole azioni quotidiane e dall’attenzione al qui e ora, abbandonando dell’io, che è il cuore dell’estetica e della filosofia giapponese. A livello personale, l’Ikigai ci spinge ad andare avanti, ma nella cultura giapponese più ampia, si tratta anche di essere in armonia con l’ambiente e con ciò che ci circonda e di agire con uno spirito di semplicità.

I 5 pilastri dell’Ikigai

Sono 5 i pilastri fondamentali alla base dell’Ikigai:

- Iniziare in piccolo: concentrarsi sui dettagli e sulle piccole azioni quotidiane, svolgendole con cura e attenzione.

- Dimenticarsi di sé: liberarsi dall’ego e dalle sue pretese, immergendosi completamente in ciò che si sta facendo.

- Armonia e sostenibilità: cercare l’equilibrio interiore e l’armonia con il mondo circostante, agendo in modo sostenibile e rispettoso.

- Gioia per le piccole cose: apprezzare i piccoli piaceri della vita, come una tazza di tè o un raggio di sole, con gratitudine e consapevolezza.

- Essere nel qui e ora: vivere pienamente il momento presente, senza rimpianti per il passato o ansie per il futuro.

Questo concetto è diventato comune recentemente anche in Italia. Sono stati tanti gli artisti a parlare di Ikigai, in particolare il rapper Claver Gold nel 2019 ha rilasciato un album intitolato ‘’Lupo di Hokkaido’’ e nella seconda traccia è presente una canzone intitolata proprio ”Ikigai”.

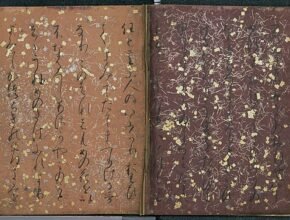

Mono no aware: la bellezza dell’impermanenza

Mono no aware (物の哀れ) è un termine estetico della filosofia giapponese composto da mono (物, traducibile come ‘’cosa’’) e aware (哀れ, inteso come ‘’patetico’’, tendente al pathos). Esso descrive un forte attaccamento emotivo alla bellezza della natura e della vita umana, che si traduce in un sentimento nostalgico di costante cambiamento. Gli equivalenti italiani sono “pathos”, “sensibilità estetica” e “investimento emotivo nelle cose”. Tuttavia, la traduzione più comunemente utilizzata è “sensibilità alle cose”. Il termine si trova già in opere del periodo Nara, come il Kojiki (641 a.C.) e il Manyoshu (759 a.C.), ma diventa più evidente nella letteratura di corte durante il periodo Heian, soprattutto nella narrativa. Infatti, attraverso l’analisi di studiosi e commentatori dei secoli successivi, si è dedotto che questo concetto estetico è un elemento chiave nella trama e nella struttura del grande classico ‘’Genji Monogatari’’. Ancora oggi, il mono no aware è considerato un tema estremamente importante e un’essenza estetica che attraversa tutto il romanzo del Genji Monogatari, dalla rappresentazione della natura ai sentimenti intimi dei personaggi. Il mono no aware fu studiato per la prima volta nel periodo Heian (794-1185), ma fu lo studioso nazionale Motoori Norinaga, ad analizzarlo e approfondirlo durante il periodo Tokugawa (1600-1868). Mono no aware si riferisce quindi alla capacità di essere profondamente toccati dalla bellezza effimera delle cose, provando al contempo una dolce malinconia per la loro transitorietà. È la consapevolezza che tutto è destinato a svanire, e proprio per questo è ancora più prezioso.

Kintsugi: l’arte di riparare e valorizzare le ferite

Kintsugi è una combinazione delle parole “oro” (金) e “tsugi” (継ぎ), che letteralmente significa “unire con l’oro“. La filosofia giapponese del kintsugi è nata come tecnica di restauro delle tazze di porcellana per le cerimonie del tè, ma si è poi evoluta in una filosofia che è un inno alla resilienza. L’arte del kintsugi parla quindi di guarigione e resilienza. Gli oggetti riparati con cura sembrano accettare e riconoscere il loro passato e paradossalmente diventano più forti, più belli e più preziosi di quando erano stati frantumati. Questa metafora dà dignità a tutti i processi di guarigione, siano essi ferite fisiche o spirituali. Così come la ceramica prende vita grazie alle linee di frattura, anche noi possiamo imparare e valorizzare l’importanza della fragilità per crescere attraverso le esperienze dolorose e capire che è proprio questa a renderci unici e preziosi. Il kintsugi ci insegna che le cicatrici, sia fisiche che emotive, non devono essere nascoste, ma possono essere valorizzate come parte integrante della nostra storia, rendendoci unici e preziosi.

Wabi-sabi: l’estetica dell’imperfezione

Nell’estetica tradizionale della filosofia giapponese, il wabi-sabi rappresenta una visione del mondo incentrata sull’accettazione dell’impermanenza e dell’imperfezione. L’estetica e i principi del wabi-sabi includono l’asimmetria, la grossolanità, la semplicità, l’economia, l’austerità, la modestia, l’intimità e l’apprezzamento degli oggetti naturali e delle forze naturali. Il wabi-sabi è la bellezza delle cose imperfette, incomplete e mutevoli. È l’accettazione della transitorietà e l’apprezzamento della semplicità e dell’autenticità. Un oggetto wabi-sabi è spesso caratterizzato da asimmetria, ruvidità e umiltà.

Ma: il valore del vuoto e dell’intervallo

Ma è talvolta tradotto in giapponese come “spazio” o “spazio tra due elementi strutturali”. L’ideogramma che rappresenta 間 è composto da 日 (sole) che si trova al centro di 門 (porta). Questo carattere è di origine cinese e il suo significato è legato a quello di ‘’spazio’’, ma dopo essere arrivato in Giappone ha assunto anche il significato di ‘’tempo’’. Ciò che meglio caratterizza questo ideogramma è quindi proprio il legame tra spazio e tempo. Ad esempio, per i musicisti 間 indica il tempo, quindi lo spazio temporale tra un suono e l’altro, e per gli architetti lo spazio tra una cosa e l’altra. Questa condensazione di diversi significati in un’espressione concisa rende il ‘’Ma’’ un’espressione mentale unica, senza paragoni con nessun altro idioma al mondo. Il Ma è definito come “senso del luogo”, ossia la percezione dello spazio che varia da individuo a individuo ogni volta che sperimenta un determinato luogo. In sintesi, rappresenta uno spazio spirituale dove gli individui possono riposare la mente e meditare in perfetta armonia tra “ciò che è” e “ciò che non è”.

‘’Una stanza immaginaria che si trova in una posizione indefinita tra il cielo e la terra, si dice sia il modo originario per rappresentare il concetto di ma. Immaginiamo simultaneamente sia l’incertezza spaziale che quella temporale: la stanza non è né in un luogo né nell’altro, è in uno spazio indescrivibile.’’

– Sachiyo Goda, ‘’An Investigation into the Japanese Notion of ‘ma’: Practising Sculpture Within Space-Time Dialogues’’, Northumbria University, 2011.

Applicare la filosofia giapponese nella vita quotidiana

Questi cinque concetti della filosofia giapponese possono essere applicati nella vita di tutti i giorni per migliorare il proprio benessere e la propria consapevolezza. Ad esempio, praticare l’Ikigai può aiutare a trovare uno scopo e una direzione nella vita, mentre il Mono no aware può insegnare ad apprezzare la bellezza effimera del mondo. Il Kintsugi può essere un modello per affrontare le difficoltà e le ferite, trasformandole in punti di forza. Il Wabi-sabi può aiutare a liberarsi dalla ricerca della perfezione e ad abbracciare la semplicità e l’autenticità. Infine, il Ma può essere utilizzato per creare spazi di calma e di riflessione nella propria vita, sia fisici che mentali.

Conclusione: l’armonia come chiave di lettura della filosofia giapponese

I cinque concetti fondamentali della filosofia giapponese qui presentati offrono una visione del mondo olistica e interconnessa, in cui l’uomo è in armonia con la natura, con se stesso e con gli altri. Attraverso la ricerca dell’equilibrio, l’accettazione dell’impermanenza e la valorizzazione della semplicità, la filosofia giapponese ci invita a vivere una vita più consapevole, più autentica e più appagante.

Fonte immagine in evidenza: di Jordy Meow da Pixabay

Immagine di copertina: Pixabay