La Guerra dei trent’anni fu una delle guerre più distruttive e lunghe d’Europa centrale. Iniziata nel 1618, terminò nel 1648 con la Pace di Vestfalia.

Le cause della Guerra dei Trent’anni: religione e politica nel Sacro Romano Impero

Le cause di questa guerra si possono ricondurre ad un fattore religioso, questo perché il tutto inizia come un conflitto tra gli Stati cattolici e protestanti del Sacro Romano Impero. Tuttavia, dietro le motivazioni religiose si celavano anche profonde rivalità politiche ed economiche tra le potenze europee. La tensione tra cattolici e protestanti era cresciuta a partire dalla Riforma protestante del XVI secolo e la Pace di Augusta del 1555, pur riconoscendo la libertà religiosa ai principi tedeschi, non aveva risolto completamente il problema, lasciando irrisolte diverse questioni, tra cui quella dei beni ecclesiastici secolarizzati. Successivamente, il conflitto si ampliò con l’entrata in guerra di altri Paesi, in parte per motivi religiosi, in parte per interessi geopolitici.

Le quattro fasi della Guerra dei Trent’anni

La Guerra dei trent’anni può essere suddivisa in quattro fasi. Andiamo a conoscerle:

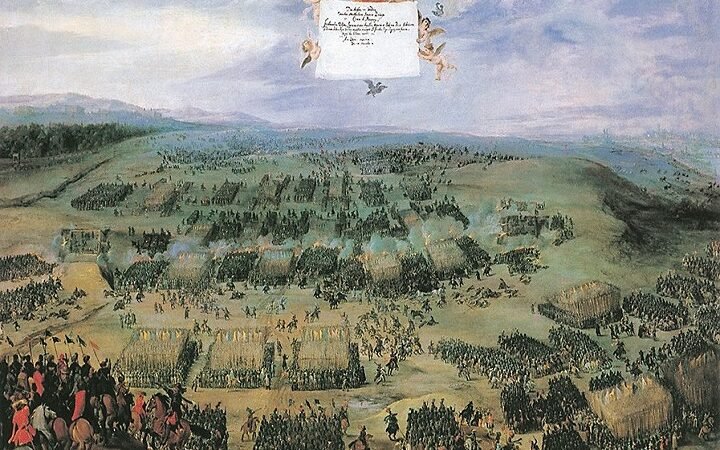

Fase boemo-palatina (1618-1625): la defenestrazione di Praga

La prima fase della Guerra dei trent’anni è conosciuta anche come la fase boemo-palatina e va dal 1618 al 1625. Nel 1619 Ferdinando II d’Asburgo viene incoronato imperatore del Sacro Romano Impero, re di Boemia e re di Ungheria e Croazia. Con il potere ricevuto, decide di adottare una politica estremamente cattolica: il suo obiettivo politico principale è quello di restaurare l’autorità imperiale e ricondurre l’Europa centrale sotto la religione cristiana cattolica. La Pace di Augusta, sancita nel 1555, avvenuta sotto il regno di Carlo V, sanciva il principio di cuius regio, eius religio che letteralmente sta a significare “di chi è la regione, di lui sia la religione”. Quindi, tutto sommato, il nuovo imperatore ha diritto a poter imporre il cattolicesimo nei paesi che governa. L’evento scatenante di questa prima fase è la defenestrazione di Praga. Cosa succede? Ferdinando II vieta la costruzione di diverse chiese protestanti, aprendo così la strada ad una violenta rivoluzione in cui alcuni rappresentanti dell’imperatore vengono gettati dalle finestre del castello di Praga da una folla di nobili boemi protestanti, il 23 maggio 1618. I nobili protestanti dichiararono decaduto Ferdinando II ed elessero come nuovo re di Boemia l’elettore del Palatinato, il calvinista Federico V. La prima fase si concluse con la vittoria delle forze imperiali e cattoliche nella battaglia della Montagna Bianca, vicino a Praga, nel 1620.

Fase danese (1625-1630): l’intervento di Cristiano IV e l’Editto di Restituzione

La seconda fase, definita anche fase danese, ha inizio nel 1625 e termina cinque anni dopo, nel 1630. Dopo la sconfitta dei protestanti boemi nella prima fase della Guerra dei trent’anni, entra in gioco anche la Danimarca, guidata dal re Cristiano IV, che si schiera a favore dei protestanti, anche per difendere i propri interessi nel nord della Germania. La Danimarca è, inoltre, finanziata dagli inglesi e olandesi. Dopo una serie di battaglie, Cristiano IV viene sconfitto e costretto a firmare la Pace di Lubecca nel 1629. Nel 1629, forte dei successi ottenuti, Ferdinando II emana l’Editto di Restituzione, con cui impone ai protestanti la restituzione alla Chiesa cattolica di tutti i beni ecclesiastici secolarizzati dopo il 1552. L’editto suscitò forte opposizione da parte dei principi protestanti tedeschi.

Fase svedese (1630-1635): Gustavo Adolfo e la battaglia di Lützen

Anche chiamata fase svedese, va dal 1630 al 1635. Nella terza fase entra in gioco anche la Svezia, guidata dal re Gustavo Adolfo, che nella Guerra dei trent’anni si schiera a favore dei protestanti. Qui, però, non ci sono in gioco solo problemi religiosi, ma anche politico-economici. Infatti, Gustavo Adolfo mira a difendere l’egemonia svedese nel Mar Baltico, minacciata dalle mire espansionistiche di Ferdinando II. Le truppe svedesi, ben addestrate e guidate da un re abile stratega, ottengono importanti vittorie, tra cui quella nella battaglia di Breitenfeld nel 1631. Lo stesso Gustavo Adolfo trova la morte nella battaglia di Lützen nel 1632. Dopo diverse sconfitte subite, Ferdinando II è costretto a scendere a patti con i principi protestanti e a firmare la Pace di Praga nel 1635, che revoca parzialmente l’Editto di Restituzione.

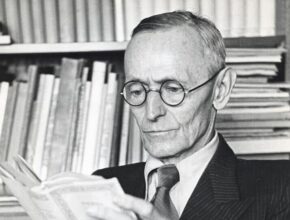

Fase francese (1635-1648): l’intervento di Richelieu e la sconfitta degli Asburgo

Quarta e ultima fase, anche chiamata fase francese, va dal 1635 al 1648, con il termine della guerra. La Francia, guidata dal cardinale Richelieu, primo ministro di Luigi XIII, entra in guerra a fianco dei protestanti, non tanto per motivi religiosi, quanto per contrastare l’egemonia degli Asburgo in Europa. La Francia partecipa al conflitto per sconfiggere gli Asburgo austriaci e anche quelli spagnoli, suoi tradizionali rivali. Dopo una serie di vittorie per gli Asburgo, la Francia a poco a poco inizia a vincere tutte le battaglie fino ad arrivare al 1643, con la vittoria francese di Rocroi sugli spagnoli. Nel 1645, con la battaglia di Nördlingen, gli Asburgo vengono definitivamente sconfitti.

La Pace di Vestfalia (1648): i trattati di Münster e Osnabrück

Tra il 1644 e il 1648 iniziano le trattative di pace: la Pace di Vestfalia. Più precisamente, le trattative di pace vengono firmate in due città della Vestfalia, una a Münster e l’altra a Osnabrück. La Pace di Vestfalia sancisce la fine della Guerra dei trent’anni e ridisegna la carta politica dell’Europa. Tra le principali clausole, si stabilisce: il riconoscimento della sovranità degli stati tedeschi del Sacro Romano Impero; la conferma del principio del cuius regio, eius religio, con l’aggiunta del riconoscimento del calvinismo come terza confessione ufficiale; la restituzione di alcuni territori occupati durante la guerra; l’indipendenza delle Province Unite (Paesi Bassi) e della Confederazione Svizzera. Secondo alcuni studiosi, la Pace di Vestfalia conduce alla fondazione dello Stato sovrano moderno, secondo altri non è possibile affermare ciò, anche perché dopo la pace le guerre religiose sono continuate ad esistere, e in più nella trattativa di pace il termine “sovranità” non viene mai menzionato in modo esplicito.

Le conseguenze della Guerra dei Trent’anni: un’Europa trasformata

Termina così la Guerra dei trent’anni, una guerra che ha provocato circa 12 milioni di morti e che è stata definita una delle guerre più catastrofiche abbattutesi sull’Europa Centrale. La guerra ebbe conseguenze devastanti per la Germania, che perse circa un terzo della sua popolazione, e per l’economia europea. La Guerra dei trent’anni segnò il definitivo tramonto del tentativo degli Asburgo di imporre la propria egemonia sull’Europa e l’affermazione della Francia come potenza dominante. Inoltre, contribuì all’affermazione del principio di equilibrio tra le potenze e al riconoscimento della sovranità degli stati, elementi che caratterizzeranno le relazioni internazionali nei secoli successivi.

Fonte immagine: Wikipedia