Questo articolo analizza gli elementi principali della politica estera di Augusto. Augusto era consapevole che il mantenimento della pace nell’Impero Romano richiedesse una continua espansione o, quantomeno, il proseguimento della politica di conquista di Giulio Cesare. L’idea romana di pace, infatti, si realizzava attraverso la conquista militare di tutti i popoli, che avrebbero poi goduto della pace una volta entrati a far parte dell’impero universale di Roma, considerato erede di quello di Alessandro Magno. Questo concetto era uno dei pilastri della politica estera di Augusto.

La diplomazia con i Parti: una pace strategica

Nei confronti del potente stato iranico dei Parti, a Oriente, la politica di Augusto si basò principalmente sulla diplomazia. L’obiettivo era contenere la pressione dei Parti sulle province orientali, creando una rete di stati vassalli che fungessero da cuscinetto tra i due imperi. In questo complesso gioco diplomatico, Augusto ottenne non solo una pace temporanea, ma anche la restituzione delle insegne militari che i Parti avevano sottratto a Crasso nella battaglia di Carre (53 a.C.). Tuttavia, i Parti rimasero una costante minaccia per Roma in Oriente per i due secoli successivi.

Il controllo dell’Asia Minore: alleanze e annessioni

Nei regni confinanti con le province dell’Asia Minore (come Tracia, Bosforo e Cappadocia), Augusto insediò sovrani alleati di Roma. La Galazia, nel centro dell’Asia Minore, divenne provincia romana nel 25 a.C. Gli altri piccoli stati della regione erano sotto il controllo romano. Dopo la morte del re alleato Erode, la Giudea manifestò il proprio malcontento, costringendo i Romani a un controllo più diretto del territorio.

L’espansione in Occidente: dalla Spagna alle Alpi

In Occidente, Augusto completò la conquista dell’intera penisola iberica, compreso il versante nord-occidentale. Nella zona delle Alpi, stipulò un trattato con Cozio, re dei Celto-Liguri, integrando tutte le popolazioni alpine nell’Impero Romano. Tra le popolazioni sottomesse vi erano i Salassi (Valle d’Aosta), i Liguri (Alpi Marittime) e i Camuni (Val Camonica). Queste conquiste, completate tra il 25 e il 14 a.C., furono fondamentali per la sicurezza dell’Italia. Roma avviò in queste regioni una colonizzazione su larga scala.

Il confine danubiano: le campagne di Tiberio e Druso

Tiberio e Druso Maggiore, tra il 16 e il 15 a.C., completarono la conquista dell’intero arco alpino, spostando i confini dell’Impero Romano fino al corso del Danubio. Furono occupate la Rezia e il Norico (corrispondenti all’incirca alle attuali Svizzera e Austria). Tiberio, uno dei generali più capaci del suo tempo, conquistò la Pannonia (l’odierna Ungheria occidentale) tra il 12 e il 9 a.C. Successivamente, anche la Mesia, a sud dell’ultimo tratto del Danubio, entrò a far parte dell’Impero.

La Germania: l’ambizione di Druso e il disastro di Teutoburgo

Druso Maggiore, nello stesso periodo, intraprese una spedizione militare per estendere i confini dell’Impero Romano fino al corso dell’Elba. Le scorrerie delle tribù germaniche, mai placate nonostante le sconfitte subite da Cesare, rappresentavano un problema costante. Druso creò la provincia di Germania tra l’Elba e il Reno, ma nel 9 d.C. una ribellione di tribù germaniche renane, guidata da Arminio, inflisse a Roma una delle sue più gravi sconfitte.

Arminio e la ribellione germanica: un piano ben congegnato

Arminio, della tribù dei Cherusci, come altri capi germanici, aveva servito nell’esercito romano come comandante di un distaccamento ausiliario, ottenendo la cittadinanza romana e il rango di cavaliere. Approfittando della grande rivolta della Dalmazia e della Pannonia (6-9 d.C.), Arminio, consapevole della debolezza del sistema difensivo romano in Germania, preparò segretamente un piano per liberare i territori germanici.

La disfatta di Varo: errori strategici e un massacro

Il piano di Arminio fu accuratamente studiato. Il nuovo governatore della Germania, Publio Quintilio Varo, si dimostrò incapace politicamente, suscitando il malcontento delle popolazioni locali e perdendo l’appoggio delle élite germaniche. La corruzione degli ufficiali romani e gli abusi generarono un’atmosfera ostile. Arminio e i suoi collaboratori riuscirono a coagulare questo malcontento, all’insaputa dei Romani. I congiurati attirarono l’esercito romano in una trappola per annientarlo. Arminio aveva anche un progetto politico più ampio: diventare re della sua tribù e poi di tutta la Germania, consapevole che senza unità politica i Germani sarebbero facilmente ricaduti sotto il dominio romano. Le tribù germaniche (Cherusci, Marsi, Catti, Cauci e Sigambri) accettarono di formare una lega guidata da Arminio.

Alla fine di settembre del 9 d.C., Arminio convinse Varo a partire con le sue truppe per reprimere una presunta rivolta nel nord della Germania. Varo, senza sospettare nulla, si inoltrò fino all’Elba con tre legioni, tre squadroni di cavalleria e sei coorti ausiliarie (circa 20.000 soldati). Varo commise gravi errori strategici, non avendo alcuna capacità politica né militare. Non avendo trovato alcuna rivolta, l’esercito romano tornò verso gli accampamenti invernali senza prendere le necessarie misure di sicurezza, credendo la regione pacificata. Nel frattempo, gli alleati germani disertarono e quelli rimasti fornirono false informazioni.

L’esercito di Varo giunse in uno stretto passaggio tra foreste e paludi, nella selva di Teutoburgo, dove Arminio lo attendeva con tutte le forze ribelli e con posizioni fortificate. I Romani, attaccati, furono massacrati in una sanguinosa battaglia durata tre giorni. Le tre legioni furono completamente distrutte e le loro insegne catturate. Pochissimi Romani si salvarono, portando alle guarnigioni sul Reno la notizia della disfatta di Varo.

Conseguenze della battaglia di Teutoburgo: il Reno come confine

La perdita di un decimo dell’intero esercito romano fu un colpo durissimo. Le fonti storiche riportano che Augusto, alla notizia del disastro, esclamò: “Varo, restituiscimi le legioni!”. A causa di questa sconfitta, Roma rinunciò definitivamente all’obiettivo di dominare l’intera Germania, e il confine si stabilizzò sul fiume Reno. Lo scopo delle campagne militari romane era quello di raggiungere confini naturali facilmente difendibili (Elba, Reno, Danubio). La sconfitta di Teutoburgo limitò notevolmente il raggiungimento di questi obiettivi nella politica estera di Augusto.

L’eredità di Augusto: un impero stabile, ma con limiti

Augusto fu un abile diplomatico, capace di negoziare con i popoli vicini e di usare la forza militare solo quando necessario. Il suo obiettivo principale era mantenere la pace e la stabilità all’interno dell’impero, evitando conflitti su vasta scala e creando una rete di stati vassalli. Fu anche un grande riformatore, introducendo importanti modifiche istituzionali e sociali.

Tuttavia, Augusto fu un personaggio controverso. Alcuni lo consideravano un grande statista, altri un dittatore. La sua politica espansionistica fu spesso criticata come una minaccia alla pace. In definitiva, la sua politica estera fu una combinazione di diplomazia e forza, che contribuì a creare un impero stabile e ricco, ma con limiti precisi, come dimostrò la disfatta di Teutoburgo.

Giovanni Pellegrino

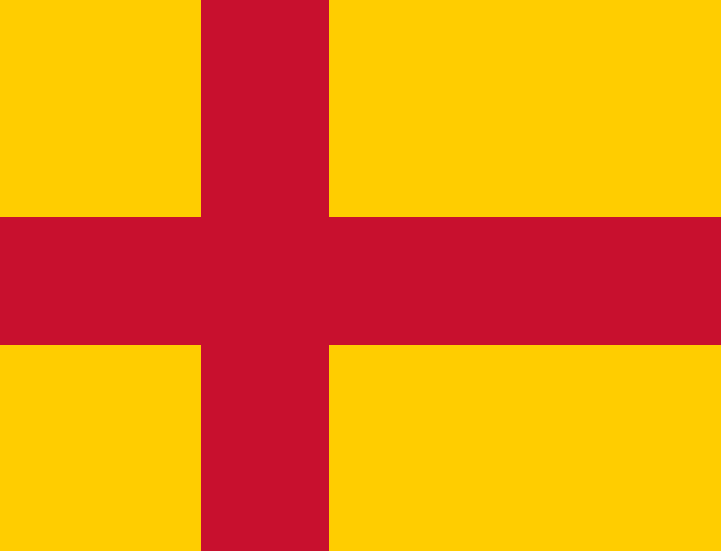

Fonte immagine per l’articolo sulla politica estera di Augusto: pixabay