La storia del teatro: dalle origini ai giorni nostri

Le origini della storia del teatro vengono collocate in Grecia, precisamente ad Atene, nel V secolo a.C. Il teatro, in tutte le sue forme, ha accompagnato l’umanità fin dalle sue origini, evolvendosi e trasformandosi nel corso dei secoli. Un viaggio nella storia del teatro è un percorso affascinante che attraversa epoche, culture e stili differenti, riflettendo i cambiamenti sociali, politici e culturali delle diverse civiltà. Dalle tragedie greche alle sperimentazioni del teatro contemporaneo, la storia del teatro è un racconto ricco di innovazioni, capolavori e grandi personalità artistiche.

Le origini della storia del teatro: la Grecia antica

La storia del teatro ebbe inizio nell’antica Grecia, dove nacque la tragedia. Questo genere drammatico si pensa abbia avuto origine dal rito sacro del dio del vino Dionisio, e in particolare dai *ditirambi*, i canti corali in suo onore. La tragedia greca prevedeva che il pubblico potesse assistere direttamente alla rappresentazione, anche psicologica, dei personaggi in scena.

La tragedia greca: nascita ed evoluzione nella storia del teatro

La tragedia greca, con la sua struttura ben definita e i suoi temi universali, ha influenzato profondamente tutta la storia del teatro occidentale. Gli autori più noti della tragedia greca furono Eschilo, Sofocle ed Euripide. La tragedia, così come la commedia greca, aveva come scopo quello di educare il popolo, di purificare le passioni attraverso la catarsi, e di affrontare grandi temi esistenziali come il destino, la colpa, la giustizia e il rapporto tra uomo e divinità.

La commedia greca: origini e caratteristiche nella storia del teatro

La commedia greca nacque qualche decennio dopo la tragedia, ma le sue origini non sono chiare; secondo Aristotele, la commedia deriva dai canti fallici tipici delle feste per Dionisio. La commedia era caratterizzata dalla presentazione del protagonista, seguita dal coro, da canti e danze; successivamente vi è lo scontro comico tra l’eroe e i suoi nemici, un intermezzo in cui il capo del coro prendeva in giro la politica del tempo, e infine la vincita dell’eroe. Spesso le commedie facevano da intermezzo per le tragedie. Aristofane e Menandro furono gli autori più importanti della commedia greca. Fondamentali nello sviluppo della commedia sono stati i Fliaci, attori girovaghi professionisti, originari della Sicilia. Essi usavano dei carri non solo per spostarsi, ma anche come luogo per mettere in scena la commedia. Inoltre, essi erano soliti indossare delle maschere e camice strette con rigonfiamenti sulle maniche. Il coro aveva un ruolo fondamentale nella tragedia e nella commedia: commentava l’azione, dialogava con i personaggi e rappresentava la voce della collettività.

La storia del teatro romano: tra commedia e tragedia

La storia del teatro romano, invece, vide la nascita della commedia con Livio Andronico, Gneo Nevio, Plauto e Terenzio, e della tragedia con Seneca. Aveva come scopo principale il divertimento degli spettatori. Il teatro romano si differenzia da quello greco per diversi aspetti: una maggiore importanza data all’intrattenimento, una minore profondità psicologica dei personaggi e una struttura più articolata degli edifici teatrali.

I generi teatrali romani: palliata, cothurnata, togata e praetexta

Secondo le fonti, i generi più documentati sono di derivazione greca: la commedia era chiamata “palliata”, mentre la tragedia “cothurnata”. Si svilupparono, però, anche generi di derivazione prettamente romana, la commedia detta “togata” e la tragedia “praetexta”. Vi erano anche generi comici più popolari, come l’atellana e il mimo. La praetexta raccontava fatti storici, spesso legati alla storia di Roma. Il teatro romano, a differenza di quello greco che sfruttava i pendii naturali, fu creato per rappresentare spettacoli teatrali, eventi corali, orazioni. Avevano una forma semicircolare, che permetteva di avere un’acustica migliore. Gli edifici teatrali romani, come gli anfiteatri e gli odeon, erano imponenti e riccamente decorati.

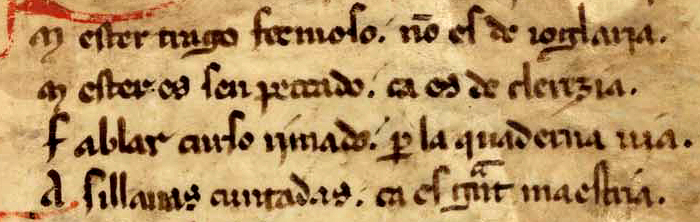

La storia del teatro: il medioevo e il dramma liturgico

Successivamente alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente del 476 d.C., la storia del teatro cambiò radicalmente. La chiesa cattolica volle mettere fine al teatro, condannando i giullari, attori professionisti che divertivano le persone, cantando e facendo acrobazie. Con la chiesa nacque il dramma liturgico, che permetteva ai fedeli analfabeti di comprendere le Sacre scritture. Infatti, nelle funzioni religiose, si rappresentavano i passi del vangelo commentati dal sacerdote. Successivamente, furono costruiti dei palchi all’esterno delle chiese e di conseguenza nacquero rappresentazioni con temi profani. Nel Medioevo si svilupparono anche i misteri e le sacre rappresentazioni, spettacoli teatrali di argomento religioso che venivano messi in scena nelle piazze o nelle chiese.

La storia del teatro rinascimentale: una nuova visione

La storia del teatro rinascimentale, invece, è caratterizzata da una nuova visione: le rappresentazioni avvenivano nelle corti signorili ed erano destinate al pubblico colto. Si assiste a una riscoperta dei classici greci e latini e a una fioritura di nuovi generi teatrali, come la tragicommedia e il dramma pastorale.

La storia del teatro dal ‘600: melodramma e commedia dell’arte

Dal ‘600 furono creati i primi teatri, come “The theater” a Londra, ricostruito in seguito come “Globe Theater”, in cui operò Shakespeare. Gli spettacoli al chiuso, però, erano destinati ad un pubblico colto, mentre quelli all’aperto erano rivolti al popolo. In particolare, il rimando ai classici portò alla nascita del melodramma, che prevedeva di unire la rappresentazione teatrale con il canto. In questo periodo nacque anche la commedia dell’arte, caratterizzata dall’improvvisazione e da personaggi stereotipati, le maschere, come Arlecchino, Pulcinella e Pantalone. Il Seicento è anche il secolo del teatro barocco, caratterizzato da una grande spettacolarità e dall’uso di macchine sceniche complesse.

La storia del teatro nel ‘700: la riforma di Goldoni

Nel ‘700 la tragedia prevedeva un linguaggio elevato. Invece, la commedia prevedeva l’improvvisazione. In particolare, Goldoni attuò una riforma che rivoluzionò la storia del teatro, per tentare un allontanamento dalle forme volgari e basse della commedia dell’arte, dando spazio al realismo e a una maggiore attenzione alla psicologia dei personaggi. La riforma goldoniana prevedeva l’abbandono delle maschere e l’utilizzo di un copione scritto.

La storia del teatro nell’800: il dramma romantico

Invece, nel teatro dell’800 fu fondamentale il dramma romantico, che nacque assieme al movimento romantico tedesco. Con esso le “unità aristoteliche” di tempo, luogo e azione non rappresentavano più uno standard da seguire. Il dramma romantico si caratterizza per la sua libertà formale, per l’attenzione ai sentimenti e alle passioni e per l’interesse per la storia e il folklore. Alcuni romantici furono Goethe, Manzoni, Byron, Wilde. Nell’Ottocento si affermano anche il dramma borghese, che mette in scena i problemi e le contraddizioni della società borghese, e il teatro di prosa, che si contrappone al teatro in versi.

Il teatro del ‘900: avanguardie e nuovi temi

Il ‘900, invece, fu il periodo delle avanguardie, come Futurismo e Surrealismo. Di conseguenza, si svilupparono nuove forme teatrali, come il “teatro dell’assurdo”, che prevedeva di rappresentare eventi surreali, influenzato dalle teorie di Freud e dalla filosofia esistenzialista. La commedia e la tragedia non erano più due generi divisi, come agli inizi della storia del teatro.

Il teatro dell’assurdo e la crisi dell’identità

Un cambiamento radicale della storia del teatro riguardò anche gli argomenti, perché ci si concentrò sugli stati d’animo dell’uomo. I temi più comuni sono: la solitudine, l’impossibilità di comunicare con gli altri, l’angoscia, l’inquietudine e la perdita della propria identità. L’uomo non sa più chi è poiché cambia di continuo: questo è ciò che trattano le opere teatrali del ‘900, in particolare quelle di Pirandello. Beckett, Ionesco e Pinter sono tra i maggiori esponenti del teatro dell’assurdo.

La scenografia moderna e la nascita della regia

Un altro cambiamento riguarda la scenografia: nel teatro antico lo scopo era quello di rappresentare la realtà così com’era; invece, in quello moderno si iniziano ad usare scenografie semplici ma con luci/ombre per mettere in risalto qualcosa. Inoltre, in Europa si inizia a considerare la figura del regista, responsabile della rappresentazione e dell’interpretazione del testo teatrale. In Italia, due registi molti noti furono Eduardo de Filippo e Dario Fo. Il Novecento è anche il secolo del teatro epico di Brecht, del teatro della crudeltà di Artaud e del teatro politico. La storia del teatro continua ancora oggi, con il teatro di narrazione, il teatro-danza e le nuove forme di teatro sperimentale e contemporaneo, dimostrando la straordinaria vitalità di questa forma d’arte.

Fonte immagine: Pixabay