Affondiamo le radici nella meravigliosa Campania, regione del sud-ovest dell’Italia, covo di antiche tradizioni e tesori del passato. Conserva un patrimonio culturale sconfinato, in particolar modo origini poco conosciute, come la storia della Fabula Atellana.

La Fabula Atellana: origini e storia della commedia latina

La Fabula Atellana è una forma di teatro popolare nata nell’antica Campania, probabilmente nel IV secolo a.C. Si trattava di rappresentazioni teatrali improvvisate, basate su canovacci e caratterizzate dall’uso di maschere e personaggi fissi.

Le radici campane della Fabula Atellana

La Campania, con il suo forte flusso greco, divenne il luogo ideale per una compenetrazione di caratteri greci e italici nella concezione della commedia d’arte. Questa nuova forma di teatro popolare prende vita nella cittadina osca di Atella (probabilmente l’attuale Acerra). Giunta a Roma nel III secolo a.C., la Fabula Atellana si afferma rapidamente, riscuotendo un grande successo di pubblico.

L’improvvisazione come elemento centrale

A differenza del teatro tradizionale, la Fabula Atellana si basava sull’improvvisazione. Gli attori, che indossavano maschere fisse e interpretavano personaggi ricorrenti, improvvisavano gesti e battute giocose e grottesche. La comicità era immediata, grossolana e spesso basata su situazioni farsesche e paradossali. Gli attori si esibivano su carri durante le fiere mercantili di Atella e recitavano canovacci, con l’obiettivo di attirare l’attenzione dei passanti e dare inizio allo spettacolo.

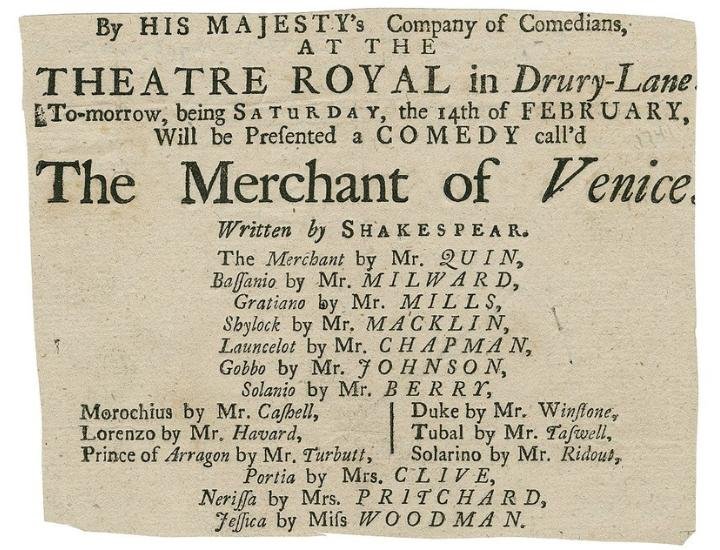

Fonte immagine: Wikipedia

I personaggi e le maschere della Fabula Atellana

Uno degli elementi distintivi della Fabula Atellana era l’utilizzo di personaggi fissi, definiti da caratteristiche ben riconoscibili e rappresentati da maschere. Queste maschere, realizzate in corteccia d’albero o terra cerata, davano vita a personaggi con diverse psicologie e fattezze: dal contadino stolto al padrone spilorcio.

Maccus: l’ingordo e stolto

Maccus (dal greco maccoa, “fare il cretino”) è uno dei personaggi più celebri. Ingordo e stupido, è caratterizzato da un naso prominente e spesso beffato per le sue disavventure amorose. Alcuni studiosi hanno individuato nelle fattezze di Maccus le origini della maschera di Pulcinella.

Buccus: il fanfarone

Buccus, dal latino ōs-ōris (uomo dalle grosse mascelle), è un personaggio tirannico e incline a vantarsi di gesta che non è assolutamente in grado di compiere. La sua maschera è caratterizzata da una bocca esageratamente larga e da un naso prorompente.

Dossennus e Pappus: l’astuzia e la credulità

Dossennus (in latino dossum–dorsum, “gobba”) rappresenta la malizia e l’astuzia. Pappus (dal greco pappos, “nonno”) è un vecchio credulone, spesso deriso e coinvolto in situazioni scomode. Dossennus, con la sua intelligenza, tesse spesso le trame più complesse dello spettacolo.

L’eredità della Fabula Atellana

La Fabula Atellana ha avuto una grande influenza sul teatro romano e sulla commedia latina. Molti elementi di questa forma teatrale, come l’uso di maschere, personaggi fissi e l’improvvisazione, si ritrovano in forme di spettacolo successive, come la Commedia dell’Arte. Dal 1874 il Museo Provinciale Campano di Capua conserva una ricca e documentata testimonianza della civiltà campana, mostrando anche le statuette dei personaggi della Fabula Atellana e contribuendo a tramandare la memoria di questa importante tradizione teatrale.

Fonte immagine in evidenza: Wikipedia (autore: Carole Raddato)