Nel 1095, durante il Sinodo di Clermont, Papa Urbano II lanciò un appello che avrebbe cambiato il corso della storia: un invito ai cristiani d’Occidente a intraprendere un pellegrinaggio armato verso Gerusalemme, per liberare il Santo Sepolcro dai musulmani. Questo appello, passato alla storia come l’inizio delle Crociate, fu il risultato di un complesso intreccio di fattori politici, religiosi e sociali che caratterizzavano l’Europa e il Medio Oriente dell’XI secolo.

Il contesto storico: Turchi Selgiuchidi, Impero Bizantino e Grande Scisma

Al termine del XI secolo, la situazione geopolitica in Medio Oriente fu sconvolta dall’ascesa politica e militare dei Turchi Selgiuchidi, specialmente a danno dell’Impero bizantino. I Bizantini avevano fino ad allora combattuto l’espansione dei Selgiuchidi e delle altre dinastie turche per il controllo dell’Anatolia e dell’attuale Siria ma senza successo; gli ulteriori elementi di frattura politica furono il Grande Scisma, che divise definitivamente la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa e la pericolosa presenza dei Normanni nel Meridione della Penisola italica, che impensieriva sia lo Stato Pontificio che l’Impero Bizantino. In questo intricato contesto geopolitico, che vedeva contrapporsi per l’ennesima volta l’Occidente e l’Oriente, l’appello di Papa Urbano II durante il Sinodo di Clermont del 1095 può essere considerato un avvenimento storico cruciale per l’evoluzione delle vicende storiche successive e quindi dello Scoppio delle Guerre in Terra Santa contro gli invasori musulmani.

Il Concilio di Piacenza e l’appello di Alessio I Comneno

Durante il Concilio di Piacenza, il primo grande Sinodo del pontificato di Urbano II, erano presenti anche degli emissari dell’Imperatore bizantino Alessio I Comneno. Nonostante l’offensiva bizantina contro i Selgiuchidi proseguiva bene, i sempre maggiori impegni militari volti a proteggere i confini a Nord del Danubio, al controllo delle popolazioni dei Balcani e al controllo del territorio del Sud Italia esaurirono ben presto le risorse militari. Gli inviati di Alessio I Comneno presero parola al Concilio per poter beneficiare dell’influenza del Papa e trovare quindi soldati per poter sferrare l’attacco decisivo all’Impero selgiuchide. Il Papa ed i membri ecclesiastici presenti rimasero colpiti dalle parole degli inviati bizantini, i quali enfatizzarono particolarmente le sofferenze che i Cristiani orientali erano costretti a soffrire per mano dell’invasore; durante il sinodo di Clermont i racconti degli inviati bizantini furono confermati al Pontefice anche da vescovi che si occupavano dei flussi di Pellegrini verso Santiago e Gerusalemme.

Le motivazioni di Papa Urbano II: politica interna e riunificazione delle Chiese

Dal canto suo, Urbano II aveva molti altri buoni motivi per sostenere l’Impero bizantino: dopo i duri scontri con il papato delle guerre feudali e delle lotte per le investiture, la nobiltà si era particolarmente defilata dalle linee dello Stato Pontificio ed in alcuni casi si era particolarmente impoverita, anche a causa dell’affermazione dei Comuni medievali. L’eccessiva frammentazione dei feudi lasciava inoltre una gran parte di nobili senza eredità, i quali erano costretti ad intraprendere la carriera militare o ecclesiastica. Una spedizione dei nobili verso l’Oriente avrebbe alleggerito e non poco le pressioni politiche sul Papato e di certo avrebbe riportato in Patria un buon bottino, che avrebbe risanato la precaria situazione economica. Oltre a questi obiettivi volti a risanare le politiche interne, la volontà del papa era anche quella di supportare i bizantini a scacciare la minaccia islamica e cercare di riconciliare la Chiesa cattolica con la Chiesa ortodossa.

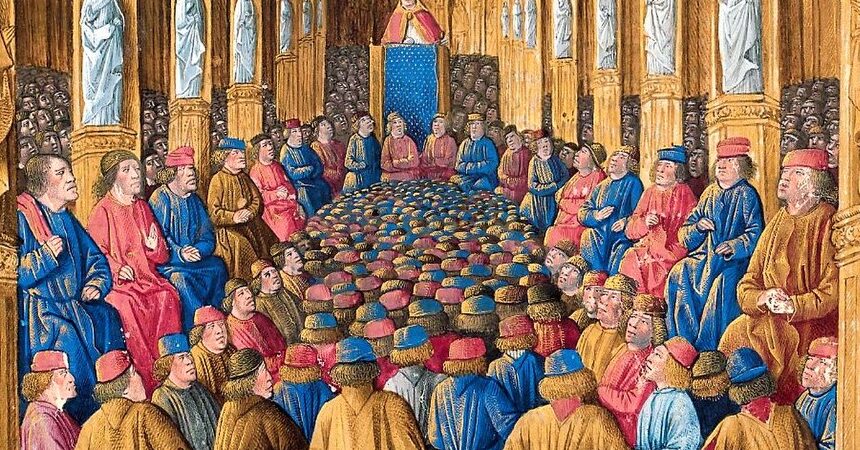

Il Sinodo di Clermont (1095): il discorso di Papa Urbano II

Con queste premesse, in occasione del Sinodo di Clermont, che si sarebbe tenuto dal 18 al 28 novembre 1095, il papa Urbano II lanciò un appello pubblico rivolto non solo ai nobili francesi, ma alla Cristianità intera. Il papa, avvalendosi di tutta la sua oratoria e raccontando nei minimi dettagli le barbarie che i Cristiani d’Oriente subivano quotidianamente, incitò tutti i fedeli ad un pellegrinaggio armato verso Gerusalemme, per liberare il Santo Sepolcro dagli infedeli. Nel suo accorato discorso, Urbano II promise la remissione dei peccati a tutti coloro che avessero partecipato alla spedizione e la protezione dei beni e delle famiglie dei crociati da parte della Chiesa.

“Dieu il veut!”: la risposta della folla

Tutta l’enorme platea, alla fine del discorso del Papa, urlò all’unisono Dieu il veut (Dio lo vuole) e cominciò ad armarsi e a cucire sui mantelli una croce rossa, simbolo che significava che avrebbero versato il loro sangue per la difesa di un pellegrino. L’appello del papa riecheggiò in tutte le corti e i feudi europei venendo accolto positivamente dalla maggior parte dei nobili e si diffuse ben presto anche ai ceti popolari raccogliendo un entusiasta consenso da parte delle masse. Urbano II non gradì l’entusiasmo delle masse e spesso cercò di dissuadere i monaci, i chierici, le donne e i malati dal partecipare alla Crociata.

La Crociata dei Poveri: l’iniziativa di Pietro l’Eremita

L’appello del Papa al Sinodo di Clermont può essere considerata la proclamazione che ha dato inizio al lungo periodo delle Crociate. I primi ad intraprendere questa guerra, tuttavia, non furono i nobili francesi e le loro truppe mercenarie; sebbene Urbano II avesse previsto la partenza della crociata il 15 agosto 1096, alcuni mesi prima delle truppe improvvisate di contadini, piccoli nobili e fedeli si misero in viaggio, guidati dalla carismatica figura di Pietro l’Eremita. Tuttavia, l’esercito di Pietro si rivelò ben presto inadeguato per via della mancanza di organizzazione e di disciplina militare: dopo una serie di saccheggi in territorio turco, le truppe cristiane si scontrarono con l’esercito selgiuchide; la battaglia si risolse in un massacro operato dai turchi, che erano sicuramente più organizzati ed equipaggiati. Ma fu la battaglia di Civedot a mettere definitivamente fine alla battaglia dei poveri. Dei 25000 cristiani partiti, solo 3000 fecero ritorno a Costantinopoli.

La Prima Crociata e la conquista di Gerusalemme

L’esercito dei nobili che avevano accolto l’appello di papa Urbano II partì poco dopo la data prestabilita; l’esercito era composto da molti dei membri più importanti della nobiltà feudale europea; questa spedizione, composta da più di 30000 crociati, darà inizio ufficialmente alle guerre in Terra Santa. La Prima Crociata, cominciata nel 1096, si concluse dopo violenti assedi delle città di Nicea e Antiochia, a cui seguì l’assedio, il saccheggio e la conquista della città di Gerusalemme nel 1099. La vittoria della prima crociata portò alla nascita dello Stato di Gerusalemme e di numerosi Stati crociati.

Le conseguenze dell’appello di Urbano II: un evento cruciale per la storia

L’appello di Papa Urbano II al Concilio di Clermont ebbe conseguenze di enorme portata, non solo per la storia del Medio Oriente, ma anche per quella dell’Europa. Le Crociate, infatti, contribuirono a intensificare i contatti tra Oriente e Occidente, favorendo gli scambi commerciali e culturali. Inoltre, la partecipazione alle Crociate rafforzò il potere della Chiesa e del Papato, e contribuì a plasmare l’identità cristiana dell’Europa medievale.

Conclusione: l’eredità dell’appello di Papa Urbano II

L’appello di Papa Urbano II a Clermont fu un evento epocale, che segnò l’inizio di un lungo periodo di guerre tra cristiani e musulmani per il controllo della Terra Santa. Le Crociate, con le loro luci e ombre, rappresentano un capitolo fondamentale della storia medievale, e le loro conseguenze si sono protratte per secoli, influenzando profondamente i rapporti tra Europa e Medio Oriente. Ancora oggi, l’eco di quell’appello risuona nella storia, ricordandoci l’importanza di comprendere le radici dei conflitti e la complessità delle relazioni tra culture e religioni diverse.

Fonte dell’immagine in evidenza: Wikipedia