Il lavoro manuale, inteso come attività lavorativa fisica, non ha costituito un tema di fondamentale importanza nella letteratura colta antica e cristiana.

Il tema del lavoro nella letteratura antica ha prodotto scarsissimi materiali ed è affrontato con generiche valutazioni, perlopiù di tipo morale, su varie attività manuali, descritte in modo approssimativo. Questo ritardo appare singolare se si pensa che altre attività umane, come la guerra, la cura dei figli, l’amore, la preghiera, abbiano invaso la letteratura. Nello specifico, le testimonianze letterarie ci hanno trasmesso degli apprezzamenti su alcuni lavori manuali, ma non chiariscono la situazione pratica ed esistenziale dei lavoratori, nonché le loro reali situazioni economiche e giuridiche nel mondo antico; sicché, per ricostruire il fenomeno, bisogna servirsi di fonti non letterarie, poiché letteratura e filosofia ci fanno solo intravedere che il lavoro manuale e artigianale era attività del popolo e degli schiavi.

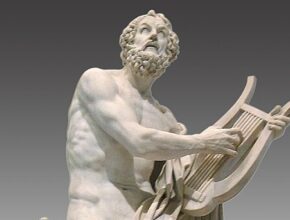

Nell’Odissea, ad esempio, il porcaro Eumeo e la nutrice Euriclea, membri del gruppo degli “umili” di Itaca, sono elogiati nelle qualità che sottolineano il loro ruolo di subalterni rispetto al signore, ovvero lealtà e dedizione. Esiodo per primo celebra l’operosità, valutando il lavoro come fondamento della prosperità dell’uomo, strumento di elevazione se compiuto con giustizia e onestà: tuttavia, egli sta puramente rendendosi portavoce delle lotte sociali che interessano le colonie ioniche tra VIII e VII secolo a.C., allorquando i nuovi ceti sorti dai commerci si sollevano contro il predominio della vecchia aristocrazia agraria. A ciò si aggiunge la valutazione negativa dei filosofi: Platone e Aristotele, infatti, giudicano gli artigiani oggetto di disprezzo quanto gli schiavi, poiché, pur usando le loro competenze artistiche, svolgono il loro lavoro per un fine pratico e utilitario, ovvero il guadagno.

Gli autori latini, le fonti epigrafiche e il Cristianesimo

La visione del lavoro nella letteratura antica romana insiste sul fatto che la valutazione dell’uomo dipenda dalla sua considerazione sociale e il mezzo più nobile per ottenerla sia l’impegno nell’attività oratoria, giudiziaria e politica: l’uomo romano, dunque, deve trattare le occupazioni economiche con disprezzo. Cicerone definisce «ignobili e abietti i guadagni di tutti quei mercenari che vendono non l’opera della mente, ma il lavoro del braccio». Nella gerarchia dei mestieri, i più riprovevoli sono quelli considerati abietti dalla morale comune, come il lavoro dell’usuraio e dell’esattore delle tasse, ma indecorosi sono anche quelli che presuppongono un’attività manuale, come l’artigianato, il commercio al minuto e lo spettacolo; decorose, invece, sono le professioni che implicano conoscenze culturali, tecniche e scientifiche, come quelle degli insegnanti delle arti liberali, degli architetti e dei medici.

Nei testi letterari latini chi svolge lavori pratici appare fuggevolmente, ma raramente troviamo la descrizione di un mestiere: Lucrezio, ad esempio, parlando delle esalazioni che provengono dal sottosuolo, descrive brevemente i pericoli cui si espongono i minatori. L’unica eccezione è rappresentata dall’agricoltura, considerata dignitosa: Catone, infatti, sottolinea la valenza educativa della vita dei campi. Marziale, invece, delinea a scopo caricaturale alcune tipologie di lavoratori che evidentemente godevano di scarsa considerazione, come il calzolaio, mentre Seneca si lamenta dei chiassosi venditori ambulanti delle strade di Neapolis.

Benché questo limite sia accettato dagli stessi esclusi, che non sviluppano un rifiuto del potere che li marginalizza, la considerazione negativa di ogni mestiere remunerato non compare nelle testimonianze letterarie di livello più basso, soprattutto provinciali: molte epigrafi funerarie, infatti, indicano il mestiere esercitato dal defunto, spesso rappresentato alle prese con arnesi, mercanzie e clienti. Importante risulta, inoltre, il ruolo dei gruppi di professionisti che si riuniscono in collegi e sodalizi: alcune epigrafi, infatti, documentano l’uso per i loro membri di riservarsi dei luoghi di sepoltura comuni, evidenziando una solidarietà estesa anche alle relazioni sociali.

Il Cristianesimo ha un atteggiamento ambiguo verso questo tema: l’uomo attraverso il lavoro compie la volontà di Dio, che gli ha ordinato di “soggiogare la terra” ed esso assume una valenza morale positiva, poiché l’indipendenza economica serve a esercitare la carità. Tuttavia, il lavoro nella letteratura antica cristiana è concepito come una punizione per il peccato originale e, in generale, anche se i cristiani sono più attenti al mondo degli umili, il lavoro non è mai riconosciuto come un modo di lodare Dio: neanche la regola benedettina dell’ora et labora rappresenta un autentico mutamento, poiché il suo scopo principale è quello di impegnare il monaco, in modo che non cada nelle tentazioni provenienti dall’ozio.

La presenza del lavoro dalla letteratura antica all’età moderna diventa uno dei temi fondamentali

Il fatto che le arti meccaniche abbiano un posto degno di attenzione accanto alle arti liberali e vadano acquisendo un ruolo nella società del XII secolo lascia intravedere un passo ulteriore verso una visione positiva del lavoro manuale o pratico. Inoltre, le innovazioni tecnologiche apportate dalla scienza araba nel mondo della metallurgia, dell’alchimia e della meccanica hanno un loro peso nel modificare la mentalità circa il lavoro. La fioritura dei Comuni in Italia produce, inoltre, un’espansione dei ceti delle manovalanze, degli artigiani e dei commercianti.

A discapito del silenzio circa il lavoro nella letteratura, l’arte ha lasciato raffigurazioni di lavoro nei bassorilievi delle cattedrali e in cicli scultorei, come le rappresentazioni dei mesi, dalle quali si può dedurre una visione positiva del lavoro. Tuttavia, il vero mutamento di tradizione si avrà quando, nel mondo della rivoluzione industriale, i lavoratori manuali diventeranno operai, potenziali caratteri letterari anziché tipi astratti, ed il paradigma dualistico lavoro intellettuale/lavoro pratico della mentalità premoderna esaurirà il suo ciclo: soltanto allora il lavoro manuale non sarà la base per un discorso di superiorità o inferiorità rispetto ad altri lavori, ma diverrà oggetto di studio medico, di diritto e di giustizia sociale.

Fonte immagine articolo “Il lavoro nella letteratura antica: che ruolo ha avuto?”: Wikimedia Commons