Le tre fiere nella Divina Commedia: allegoria e critica sociale

Le tre fiere che Dante incontra nel Canto I dell’Inferno, prima cantica della Divina Commedia, rappresentano simbolicamente tre dei sette vizi capitali, ovvero la lussuria, la superbia e l’avarizia. Dante sceglie proprio queste non solo perché sono causa dell’allontanamento dell’uomo dalla via del bene, ma soprattutto per criticare aspramente la società italiana del suo tempo, in particolar modo la sua Firenze, tormentata dalle lotte tra Guelfi e Ghibellini e dalla corruzione dilagante. Le tre fiere, quindi, non sono solo figure allegoriche dei vizi capitali, ma anche un potente strumento di denuncia politica e sociale, in cui si può anche leggere un riferimento alle tre potenze, Firenze, Francia e Roma, colpevoli di aver portato l’Italia alla rovina. Le tre fiere si configurano, dunque, come un elemento fondamentale per comprendere a fondo il messaggio morale, politico e religioso della Divina Commedia.

Il significato allegorico delle tre fiere nella Divina Commedia di Dante: lussuria, superbia e avarizia

Le tre fiere che Dante incontra all’inizio del suo viaggio nell’aldilà non sono semplici animali, ma allegorie, ovvero figure simboliche che rappresentano concetti astratti. In questo caso, esse rappresentano tre dei sette vizi capitali: la lonza (lussuria), il leone (superbia) e la lupa (avarizia, intesa anche come cupidigia). Questi vizi sono considerati da Dante la radice di tutti i mali e la causa della corruzione morale e politica che affligge l’Italia del suo tempo.

I sette vizi capitali e la loro rappresentazione nelle tre fiere

Secondo la dottrina cristiana, i sette vizi capitali sono inclinazioni peccaminose che portano l’uomo a compiere il male. La scelta di Dante di farli rappresentare da tre animali feroci sottolinea la loro pericolosità e la loro capacità di allontanare l’uomo dalla retta via.

Le tre fiere come allegoria di incontinenza, violenza e frode

Secondo alcuni commentatori, le tre fiere rappresenterebbero l’incontinenza, la violenza e la frode, ovvero i tre peccati puniti rispettivamente nell’Alto, Medio e Basso Inferno. Questa interpretazione si basa sulla struttura stessa dell’Inferno dantesco, diviso in cerchi concentrici in cui sono puniti i dannati in base alla gravità dei loro peccati.

Le tre fiere nella Commedia come simbolo delle potenze guelfe: Firenze, Francia e Roma

Altri ancora pensano sia l’allegoria delle tre potenze guelfe, ovvero quelle di Firenze, Francia e Roma che, nel Trecento, avrebbero diffuso la corruzione nell’ancora acerba Italia. Questa interpretazione politica si lega alla visione dantesca della storia e al suo impegno civile.

Il contesto storico della Divina Commedia: la Firenze del Trecento

Per comprendere appieno il significato delle tre fiere e la forte critica sociale di Dante, è necessario analizzare il contesto storico in cui l’opera è stata scritta.

Guelfi e Ghibellini: la lotta per il potere a Firenze

Tra la fine del Duecento e l’inizio del Trecento, il comune che riuscì ad affermarsi fu Firenze, il quale prese il ruolo di centro economico secondario: governata prima dagli aristocratici Ghibellini poi passò nel 1250 nelle mani dei Guelfi.

La divisione dei Guelfi in Bianchi e Neri

I Guelfi si divisero in Bianchi e Neri: i primi, aperti alla forza popolare, sostenevano la divisione del potere temporale e papale; mentre i secondi, composti maggiormente da famiglie ricche, supportavano in toto il potere della Chiesa e la sua espansione. Così, lo scontro sfociò in guerra civile che si concluse nel 1302, quando il pontefice Bonifacio VIII esiliò i Guelfi Bianchi, tra cui lo stesso Dante.

L’esilio di Dante e la corruzione della Chiesa

È importante definire la situazione socio-politica italiana del Trecento per comprendere appieno la Divina Commedia, un’opera non fantastica ma anche storica, capace di descrivere perfettamente gli avvenimenti e le ideologie del proprio tempo. Il viaggio nell’aldilà comincia durante la Settimana Santa – simbolo di resurrezione – nel 1300, proprio l’anno della proclamazione di Bonifacio VIII e del Giubileo. L’opera infatti nasce nel momento in cui Dante sta attraversando un forte periodo di crisi: la dilagante corruzione della Chiesa, la sconfitta dei Guelfi Bianchi, l’esilio forzato dalla sua città natale e la morte ancora non superata di Beatrice. Queste circostanze si riflettono nella Commedia, in particolare nella cantica infernale.

La critica sociale di Dante: i mali dell’Italia del Trecento

La Divina Commedia non è solo un viaggio allegorico nell’aldilà, ma anche una forte critica alla società del tempo. Dante denuncia la corruzione, la violenza e l’immoralità che dominano l’Italia del Trecento, individuandone le cause nei vizi capitali rappresentati dalle tre fiere.

La profezia di Ciacco: le tre fiere nella Divina Commedia ovvero superbia, invidia e avarizia

Dopo aver incrociato le tre fiere, Dante incontra Ciacco nel secondo girone, quello dei golosi, dove la bestia infernale gli preannuncia il futuro della sua Firenze. Si prevedono infinite e sanguinose contese per colpa delle due fazioni, tra le quali vincerà quella dei Guelfi Neri. Momento chiave è quando Ciacco rivela a Dante quale sia l’origine di tutti i mali di quella che era un’Italia ancora divisa e frammentata: «superbia, invidia e avarizia sono le tre faville c’hanno i cuori accesi». Qui l’invidia è intesa come male sociale, un sentimento che divide e contrappone i cittadini.

Firenze prima della guerra civile: la nostalgia di Cacciaguida

Nel XVI canto del Paradiso, Dante parla della propria città natale con il trisavolo Cacciaguida, ricordando una Firenze prima della guerra civile «in pace, sobria e pudica» e abitata da famiglie e papi che ancora non ostentavano la propria ricchezza. Infatti, con l’arrivo di questi, la corruzione si sarebbe diffusa ampiamente per colpa dei commerci, dell’usura, del desiderio di espansionismo, di comandare al posto dell’imperatore e soprattutto a causa della compravendita di cariche tramite denaro o favori sessuali.

La denuncia della corruzione e dell’immoralità

La superbia trasforma Firenze in una città d’orgoglio, d’invidia (Ciacco afferma che la città «già trabocca il sacco» dell’invidia) e di violenza, il solo scopo è primeggiare e ottenere posizioni di privilegio; la lussuria la rende incline al divertimento smodato, egoista e poco seria; l’avarizia, la più ingannevole ma massacrante, trasforma Firenze in una «città infernale» e i fiorentini in bestie: non è l’asfissiante attaccamento al denaro, ma è il crudo atto di tenere tutto per sé, senza condividere o dare nulla al prossimo, che siano beni materiali o beni dell’animo. Il fiorentino medio dell’epoca vuole arricchirsi continuamente, ottenere senza spendere e più prende, meno dà.

Dante rimane profondamente deluso dalla sua “Italia” (è improprio chiamarla già Italia poiché era ancora un ammasso di potenze contrastanti) senza raziocinio e compassione; al Sommo Poeta sembrava che Dio si fosse oramai arreso, che non volesse più aiutare l’essere umano a redimersi e a fare del bene.

La lonza: simbolo di lussuria e incostanza

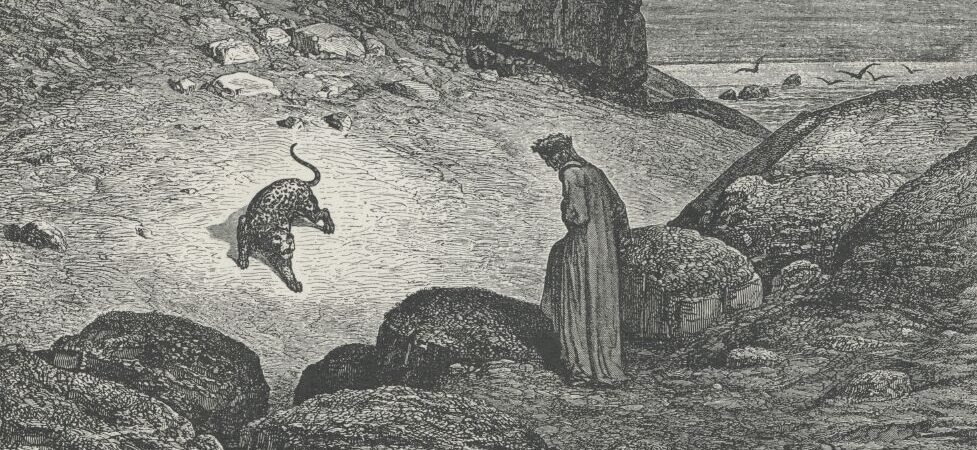

Nel Canto I dell’Inferno, dopo essersi perso nella selva oscura, Dante incrocia la prima delle tre fiere infernali: la lonza.

L’identificazione incerta della lonza: lince, leopardo o pantera?

Il suo nome deriverebbe dal latino lynx e rappresenterebbe un tozzo felino dal pelo maculato, anche se ancora oggi non si è certi della sua esatta identificazione, infatti altri pensano ad un leopardo o ad una pantera. Dante da dove avrebbe appreso della sua esistenza? Si pensa che nel 1285 una “leuncia” fosse rinchiusa a Firenze presso il palazzo del Podestà. Anche Virgilio ne parla nell’Eneide, da cui Dante avrebbe preso ispirazione: qui, il poeta latino attribuisce a Venere la «pelle maculata della lince». Per altri ancora, la fiera sarebbe un ghepardo, come si può notare nell’opera del più famoso incisore, Gustave Doré. Questa teoria è ampiamente sostenuta per due caratteristiche attribuite alla belva nella Commedia: il suo manto densamente chiazzato e la sua velocità. Inoltre, il ghepardo era sicuramente conosciuto nell’Italia medievale grazie ai commerci con i paesi asiatici ed era presente anche in numerose pitture, ma rimane comunque un’ipotesi improbabile.

La lonza come allegoria della lussuria

«Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,/ una lonza leggiera e presta molto,/ che di pel macolato era coverta.» Com’è risaputo, la lonza tra le tre fiere rappresenta principalmente la lussuria, per altri commentatori sarebbe simbolo d’invidia, per altri ancora peccati di eccesso: queste ultime sono ancora considerate poco probabili dalla critica moderna. La lonza è quindi un animale costantemente agitato e che entra in calore molto facilmente, accoppiandosi ogni stagione: è inquieta e passionale, perde spesso il barlume della ragione ed è incline al piacere sessuale; non essendo capace di controllare le proprie emozioni, si rivela incostante e incoerente. Infatti, Dante è obbligato ad usare una corda per domare la lonza e tenerla quieta. Inoltre, il manto maculato potrebbe indicare la pluralità delle conoscenze profane che conquistano e ammaliano l’uomo.

Nella Commedia, all’arrivo del poeta, la lonza lo incalza: «Impediva tanto il mio cammino ch’io fui più volte sul punto di tornare indietro». La cita poi nuovamente nel Canto XVI: «Io avea una corda intorno cinta, e con essa pensai alcuna volta, prender la lonza a la pelle dipinta».

Il leone: simbolo di superbia e violenza

«[…] M’apparve d’un leone./ Questi parea che contra me venisse/ con la testa alta e con rabbiosa fame,/ sì che parea che l’aere tremasse.» La seconda delle tre fiere incontrate dal sommo poeta è il leone, l’allegoria per eccellenza della superbia, per altri di violenza.

Il leone come allegoria della superbia e della violenza

Dante è terrorizzato dalla bestia, che si mostra sin da subito affamata e rabbiosa: questo suo tratto rappresenterebbe la costante pretesa del superbo di superare il prossimo e di meritare qualsiasi privilegio. È anche un animale predisposto alla violenza, un vizio molto più insidioso rispetto a quello lussurioso: procede infatti verso il poeta a testa alta e in procinto di divorarlo.

Il leone come simbolo della battaglia tra Guelfi e Ghibellini

Il superbo non si abbasserà mai al livello di chi si trova davanti, poiché il suo forte complesso di superiorità è ciò che porta avanti la sua intera esistenza. Nella letteratura medievale, il leone è anche allegoria di battaglia, lo si può trovare come immagine di guerra nel Medioevo, infatti per alcuni commentatori questa fiera potrebbe essere l’allegoria della lotta in atto tra le fazioni guelfe e ghibelline.

Il leone come allegoria di Carlo di Valois

Altri studiosi ancora hanno dato un’interpretazione politica: nel leone si ritrova l’immagine del principe francese Carlo di Valois, simbolo della Casa di Francia, al quale venne chiesto da papa Bonifacio VIII di mettere pace allo scontro dei Guelfi Bianchi e Neri, favorendo alla fine quest’ultimi.

La lupa: simbolo di avarizia e cupidigia

«Ed una lupa, che di tutte brame/ sembiava carca ne la sua magrezza,/ e molte genti fé già viver grame.» L’ultima delle tre fiere incrociata da Dante è la più vile e spaventosa: la lupa, allegoria d’un peccato più subdolo, quello meno grave in apparenza ma che si rivela logorante e doloroso per chiunque la subisca.

La lupa come allegoria dell’avarizia e della cupidigia

L’avarizia-cupidigia, definita da San Paolo come la «radix omnium malorum», la radice di tutti i mali, è un incontrollato bisogno di aumento dei propri beni, a cominciare dal denaro, ma si può riferire anche allo status sociale o al potere.

La lupa come simbolo della corruzione della Chiesa: Bonifacio VIII

Questo vizio non prende in considerazione la condivisione: l’avaro vuole tutto per sé, il prossimo viene lasciato a patire le avversità in solitudine e senza speranza d’aiuto. Ignorando il benessere altrui, l’avarizia è il peccato più dannoso per la società, infatti per Dante è la causa prima del disordine morale e politico; basti pensare che oggi questo vizio viene spesso associato al capitalismo. Virgilio, dopo aver tratto in salvo il poeta, gli profetizza la venuta del veltro, un personaggio ancora oggi avvolto nel mistero – si è ipotizzato che fosse il condottiero e signore Cangrande Della Scala – e destinato a ricacciare la lupa nell’Inferno, ovvero a liberare l’Italia dalla cupidigia per ristabilire la giustizia. L’avarizia è quindi desiderio insaziabile: quest’allegoria risulta chiara nella descrizione della lupa, molto magra ma comunque costantemente vorace ed irrequieta («Ed una lupa, che di tutte brame, sembiava carca ne la sua magrezza, e molte genti fé già viver grame»). Infatti, nei bestiari medievali la lupa si nutre d’immondizia ma rimane comunque pelle e ossa e inghiotte senza controllo qualsiasi cibo. Secondo il contesto storico, la lupa coinciderebbe con Bonifacio VIII, uno dei tanti papi corrotti che ristabilì il connubio del potere papale e temporale e responsabile della cacciata di Dante e dei Guelfi Bianchi da Firenze.

Sulla strada giunge in suo soccorso lo spirito del poeta latino Virgilio, il quale incarna la ragione umana, grazie alla quale il peccatore riesce a distinguere il bene dal male.

Fonte immagine: Wikipedia