L’età della Controriforma: tra Manierismo e Barocco

L’età della Controriforma, un periodo storico di grandi trasformazioni culturali, artistiche e religiose, va dalla metà del Cinquecento, cioè il Concilio di Trento (1545-1563), fino alla fine del Seicento, all’incirca con la fondazione dell’Accademia dell’Arcadia, nel 1690. La Controriforma fu la risposta della Chiesa cattolica alla Riforma protestante di Martin Lutero, e si concretizzò in una serie di riforme dottrinali, disciplinari e organizzative volte a rafforzare l’ortodossia cattolica e a contrastare la diffusione delle idee protestanti. Questo periodo fu caratterizzato da un clima di forte tensione religiosa, che si rifletté anche nella produzione artistica e letteraria. L’età della Controriforma, però, non fu solo un periodo di chiusura e di repressione, ma anche di grande fermento culturale e di innovazione, che portò alla nascita di nuove forme espressive e di una nuova sensibilità.

L’età della Controriforma: contesto storico e culturale

L’età della Controriforma si apre in un contesto europeo segnato da profondi cambiamenti. La scoperta dell’America, la diffusione della stampa, la rivoluzione scientifica e la Riforma protestante avevano messo in crisi le certezze tradizionali e aperto la strada a una nuova visione del mondo. In questo clima di incertezza e di trasformazione, la Chiesa cattolica reagì con la Controriforma, un movimento di rinnovamento interno e di contrasto al protestantesimo, che ebbe come momento culminante il Concilio di Trento. La crisi del Seicento, segnata da guerre, carestie ed epidemie, contribuì a rafforzare il senso di precarietà e di disorientamento che caratterizzò l’epoca, in particolare durante la Guerra dei Trent’anni (1618-1648).

Manierismo e Barocco: due fasi dell’età della Controriforma

L’età della Controriforma si può dividere in due fasi, distinte sia sul piano storico-culturale che su quello artistico-letterario: il Manierismo e il Barocco.

Il Manierismo (1545-1610): crisi e classicismo nell’età della Controriforma

Il Manierismo (1545 – 1610) è caratterizzato, sul piano economico, dalla permanenza dello sviluppo, e sul piano letterario, dalla resistenza classica, in continuità con il secolo precedente. Il Manierismo, in continuità con il Classicismo cinquecentesco, fu caratterizzato da un forte sperimentalismo formale e da una tendenza alla stilizzazione e all’artificio, che si traducevano in opere complesse e raffinate, spesso di difficile interpretazione. I manieristi, infatti, pur rifacendosi ai modelli classici, li reinterpretavano in modo originale e soggettivo, ricercando effetti di virtuosismo e di sorpresa.

Il Barocco (1610-1690): la cultura dominante della Controriforma

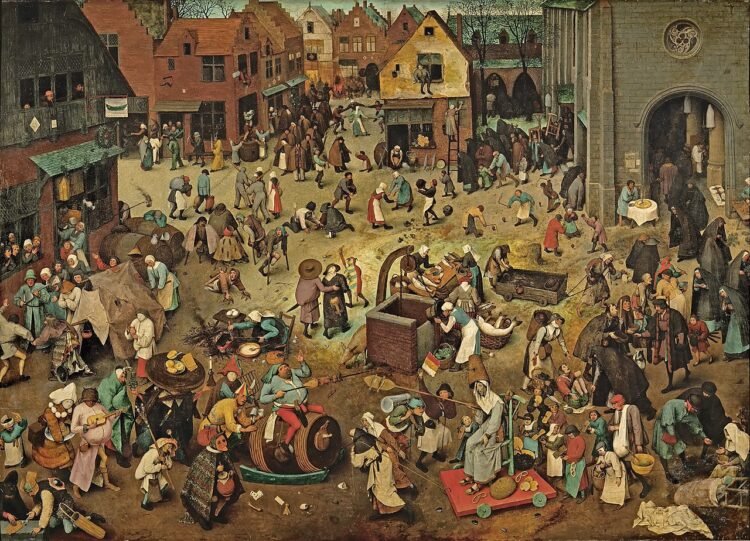

Il Barocco (1610 – 1690), o età barocca, è caratterizzato da una crisi economica e, a livello artistico, dall’abbandono dei criteri classicisti in favore di un’estetica fondata sulla meraviglia, sull’eccesso e sulla spettacolarizzazione. Lo stile barocco domina fino al 1690, anno della fondazione dell’Accademia dell’Arcadia. L’origine del termine è incerta e rimanda a un’area semantica spregiativa: barocco, dunque, deriva forse dal portoghese e significa “perla irregolare, non sferica”, perciò strana e anormale; o attraverso il francese baroque che significa “stravagante”. È verosimile che esso si sia incrociato con il termine latino desunto dalla filosofica scolastica, che indicava invece un termine formale, di un sillogismo artificioso. La prima utilizzazione positiva risale alla seconda metà dell’Ottocento e oggi ha ormai una valenza neutrale. Nell’età della Controriforma si respinge la tradizione di misura ed equilibrio tipica del Classicismo, perché ci si ispira a una nuova visione del mondo e ad un nuovo modo di percepire le cose, prodotti dalla rivoluzione scientifica e dalla fine delle vecchie certezze. Il Barocco, a differenza del Manierismo, si caratterizza per una maggiore immediatezza espressiva e per una ricerca di coinvolgimento emotivo dello spettatore.

L’età della Controriforma e la nuova visione del mondo

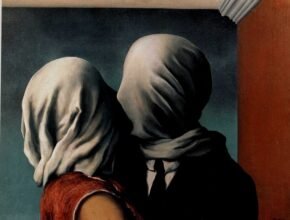

Nell’età della Controriforma cade il principio di imitazione: in primo piano balzano i particolari della realtà disarticolati, smembrati accostati fra loro dai sensi e dall’ingegno dell’artista. L’uomo è ormai solo e smarrito, in un universo infinito, sconfinato, e complicato. Può cercare di collegare le cose soltanto con i sensi e con la ragione, con l’analogia, la metafora e l’allegoria. Non c’è più collegamento fra l’io e il tutto, ma i rapporti tra le cose sono relativi, stabiliti dall’ingegno del singolo individuo.

La rivoluzione scientifica e la crisi delle certezze

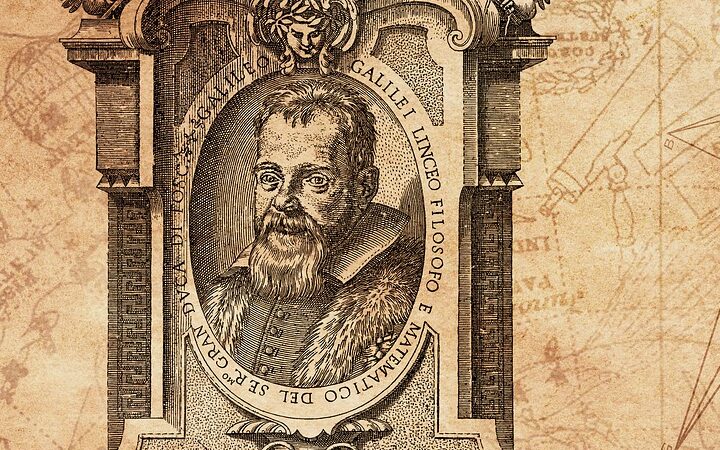

La rivoluzione scientifica, avviata da Niccolò Copernico con la sua teoria copernicana (o teoria eliocentrica) e proseguita da Galileo Galilei, mise in discussione la tradizionale visione geocentrica dell’universo, aprendo la strada a una nuova concezione del cosmo e del ruolo dell’uomo al suo interno. Le scoperte scientifiche, in particolare quelle astronomiche, contribuirono a creare un senso di disorientamento e di incertezza, ma anche di curiosità e di desiderio di conoscenza.

L’arte nell’età della Controriforma: il Barocco e la meraviglia

Da qui i due estremi dell’arte barocca: era realistica, volta a registrare gli aspetti cupi del reale (morte, putrefazione, ecc.). D’altra parte, l’occhio del soggetto, la vista cerca rapporti tra le cose e ne sottolinea somiglianze nascoste e incredibili, mirando a stupire il lettore e lo spettatore, a suscitare la meraviglia, attraverso l’uso di immagini iperboliche, di metafore ardite e di concetti ingegnosi. Il nuovo approccio visivo dipende dalle scoperte celesti di Galileo Galilei: infatti, come il cielo, ogni aspetto della vita umana è sottoposto all’esame della vista. L’occhio del pittore barocco, come quello dello scienziato e del poeta, indaga dettagliatamente zone su cui mai si era soffermato prima, in cui scoprono nuovi continenti, nuovi popoli, e l’universo sembra perdere ogni confine.

La Chiesa barocca e l’uso dell’arte nell’età della Controriforma

Non stupisce, perciò, che nell’età della Controriforma prevalga l’arte figurativa, in modo particolare quella barocca: la Chiesa barocca, o Chiesa della Controriforma, presenta affreschi che ricordano il cielo, per suscitare la sensazione di uno spazio illimitato, per persuadere la massa e condurla alla propria azione religiosa. Rispetto al precedente Manierismo, il Barocco si rivolge sempre al pubblico e cerca di colpire l’immaginazione e la fantasia per sedurlo e affascinarlo ad ogni costo, suscitandone di continuo la sorpresa e la meraviglia. La Chiesa della Controriforma, in particolare, utilizzò l’arte barocca come strumento di propaganda religiosa, per riaffermare la propria dottrina e per coinvolgere emotivamente i fedeli. L’arte sacra di questo periodo si caratterizza per la sua grandiosità, la sua teatralità e il suo forte impatto emotivo.

L’influenza di Galileo Galilei e del sistema eliocentrico

Altro punto importante ciò su cui hanno influito le scoperte scientifiche del sistema eliocentrico galileiano: si smette di porre distinzione tra Terra e Cielo, basso e alto, perfetto e imperfetto, sacro e profano. Tutto è soggetto alle leggi della natura, e tutto può essere oggetto di indagine scientifica, secondo il principio del sensismo, che assegna grande valore all’esperienza dei sensi.

L’età della Controriforma: disorientamento e nuova mappa del mondo

Tutto ciò, però, causa nell’uomo un senso di disorientamento e smarrimento profondo dinanzi ad un universo sconfinato, che non è più regolato da un ordine immutabile e gerarchico, ma da leggi meccaniche e matematiche. Così la mente dell’osservatore, dell’artista, dello scienziato, traccia le coordinate di una nuova mappa del mondo, che offre all’individuo un nuovo modo di orientarsi in questa età della Controriforma già ricca di tensioni e innovazioni mai viste prima.

Fonte per L’età della Controriforma: scoperte innovative: Pixabay e Wikipedia