Nella letteratura si è fatto spesso uso di un motivo denominato locus amoenus. Tale definizione, che significa “luogo sereno/piacevole” indica una località immersa nella natura e priva di legami temporali e spaziali, dove gli uomini vivono sereni e lontani dai clamori e dai disordini della vita cittadina.

Locus amoenus. Teocrito e Virgilio

Questo topos letterario ha i suoi natali nel mondo classico, dove il primo ad adoperarlo fu il poeta greco Teocrito nei suoi Idilli. Dei 30 componimenti che costituiscono l’opera, 8 sono riconducibili alla poesia bucolica, un genere che ha come tema l’Arcadia: un mondo pastorale caratterizzato da una campagna verdeggiante e allegra, con fiumi che scorrono e animali che pascolano, dove i protagonisti sono pastori (bukòloi, per l’appunto) che trascorrono il loro tempo cimentandosi in tenzoni poetiche, senza preoccuparsi dei problemi che affliggono gli abitanti delle città.

Virgilio contribuisce a far conoscere quel mondo a Roma con le Bucoliche, raccolta di dieci ecloghe composte tra il 42 e il 39 a.C. Fin dal titolo, latinizzazione del greco boukólos, si avverte il desiderio di comporre una poesia ispirata a una dimensione di simbiosi tra uomo e natura, ma con le dovute distanze dal modello originale. Si veda la prima ecloga dove si assiste a un dialogo tra Titiro e Melibeo, due pastori segnati da due diversi destini. Mentre il secondo si vede sottratte le proprie terre ed è costretto a tornare in città, un riferimento all’esito della battaglia di Filippi del 42 a.C., dove l’imperatore Ottaviano Augusto ricompensò i soldati veterani dando loro terre confiscate ai latifondisti (e di tale provvedimento fu vittima lo stesso Virgilio), il primo potrà continuare a vivere nelle sue grazie all’intercessione di un “dio”, (deus) dai critici identificato con lo stesso Augusto.

Interessante è anche la decima di egloga dove protagonista è Cornelio Gallo, poeta e amico di Virgilio che si rifugia nel mondo bucolico per sfuggire alle pene d’amore causate dalla lontananza dell’amata Licoride. Egli pensa che il dedicarsi a una vita di lavori agricoli e di canti con la lira sotto l’ombra di un albero riuscirà ad alleviare le proprie sofferenze. Ma a Gallo basta nominare continuamente il nome della ragazza per sentenziare una frase emblematica: «omnia vincit Amor; et nos cedamus Amori» (“Amore vince tutto e all’Amore cediamo”).

Chiudendo la propria opera con questo componimento, Virgilio ammette che il locus amoenus è soltanto una soluzione temporanea, che non può alleviare il dolore degli uomini totalmente. Ma soprattutto rinuncia al clima spensierato e pacifico di Teocrito, aggiungendo note malinconiche e riferimenti alla vita pubblica e politica di Roma.

Il locus amoenus nel Medioevo

Nell’età dei “secoli oscuri” sono stati molti i poeti che hanno adoperato nelle loro opere questo motivo. Le canzoni dei trovatori provenzali sono spesso caratterizzate da quello che viene chiamato “esordio stagionale”, che consiste nella descrizione di un paesaggio primaverile, in similitudine o in contrasto con l’animo del poeta che si accinge a scrivere versi d’amore.

Altri due autori medievali hanno usato il locus amoenus in modo interessante. Il primo è Francesco Petrarca in Chiare, Fresche et Dolci acque, una delle canzoni più celebri del Canzoniere. Il poeta rievoca l’attimo esatto in cui vide Laura, la donna amata, farsi il bagno sulle rive del fiume Sorga nei pressi di Valchiusa.

Petrarca è forse il primo autore in assoluto a rielaborare il motivo del locus amoenus introducendo la persona amata in quell’ambiente di pace atemporale, ma non limitandosi a un semplice richiamo come la Licoride di Gallo. Si crea una simbiosi tra il corpo di Laura che si bagna nel fiume e i vari elementi della natura (i fiori che le ricoprono il seno o il ramo su cui poggia i fianchi del suo corpo), con quest’ultima che da elemento ambientale diviene protagonista assoluto, al punto che lo stesso poeta gli rivolge una preghiera affinché accolga le sue spoglie nel grembo terroso e che la stessa Laura, quando passerà da quelle parti, possa piangere sulla sua tomba.

L’altro importante autore è ovviamente Giovanni Boccaccio che già nel Ninfale Fiesolano (1344) e nella Commedia delle ninfe fiorentine (1342) si era cimentato con questo tema, ampliandolo nell’introduzione della sua opera principale: il Decameron.

Nel 1348 la peste si è sparsa a macchia d’olio in tutta Europa ed è giunta anche alle porte di Firenze. Per sfuggire a quello scenario fatto di cadaveri ammassati, aria irrespirabile e disgregazione delle strutture della vita civile, un gruppo di sette fanciulle e tre ragazzi abbandonano la chiesa di Santa Maria Novella in cui si sono riuniti e vanno dritti verso una villa nel Contado fiorentino, un luogo che ha le tipiche caratteristiche del locus amoenus

Anche in Boccaccio questo motivo non ha nulla di passivo, giacché la ragione che porta quella che verrà chiamata “brigata dei narratori” a fuggire dalla città non è egoistica. Rifugiandosi nel Contado i protagonisti cercando di ricostruire tutti quei valori cortesi che la desolazione del morbo ha abbattuto, in modo da ritrapiantarli nella città quando questa non sarà più un cimitero a cielo aperto.

Sannazzaro e Shakespeare nel Rinascimento

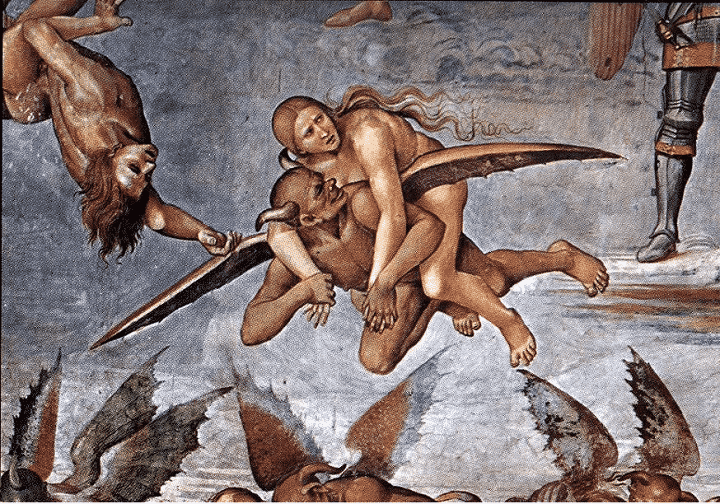

I secoli che vanno dal XIV al XV coincidono con una felice riscoperta dei modelli classici, più di quanto non avesse già fatto Petrarca nel Medioevo. Il locus amoenus e tutto il suo universo fatto di pastori, fauni e ninfe si riversa nell’arte e, ovviamente, nella letteratura. In questo periodo riveste grande importanza Iacopo Sannazzaro con l’Arcadia, opera pubblicata nel 1504.

In questo prosimetro di 12 ecloghe e 12 prose viene narrata la storia del pastore Sincero che, per dimenticare una delusione d’amore, scappa dalla città per rifugiarsi nell’Arcadia, la regione greca di teocritea rimembranza dove i pastori trascorrono il tempo a coltivare i campi e intonare canti con la lira. La caratteristica peculiare dell’Arcadia è che si tratta di una sorta di romanzo autobiografico, dove il poeta proietta le figure di amici e famigliari nei personaggi dell’opera. Sincero è, ad esempio, lo stesso Sannazzaro che vorrebbe fuggire dal caos che imperversa nel regno di Napoli (verso la fine del ‘400 era in corso la crisi della corona aragonese, che finì con la salita al trono di Federico I di Napoli).

Spostandoci in Inghilterra questo tema si ritrova anche in molte opere di William Shakespeare, come nella commedia Sogno di una notte di mezza estate, scritta attorno al 1595. Il bardo sceglie come locus amoenus della sua opera la città di Atene (specchio della società elisabettiana), che oltre agli elementi della mitologia greca contiene anche quelli del folklore inglese, con tutti i suoi folletti e fate. Si viene così immersi in un’atmosfera fiabesca e idilliaca, dove gli eventi della quotidianità hanno comunque un loro impatto.

Shakespeare sembra condividere con Sannazzaro molte cose. In primis l’antica intenzione di creare una dimensione antitemporale, ma soprattutto la volontà di prefigurare elementi della realtà in un ambiente incantato. Diverso il caso di Torquato Tasso nella favola pastorale Aminta (1580), dove il locus amoenus diventa una trasfigurazione dell’età dell’oro: un’epoca di pace, splendore e prosperità dove gli uomini vivevano in armonia con la natura circostante e ignoranti riguardo al dolore e alla fatica del mondo reale.

Il locus amoenus tra ‘800 e ‘900

Facendo un grande balzo di tanti anni non mancano tra il XIX e il XX secolo autori che usano il motivo del locus amoenus nelle proprie opere, seppur il genere pastorale si possa considerare oramai decaduto.

Tra il 1819 e il 1821 Leopardi scrive i Canti. Dei 41 componimenti (se si contano anche i cinque frammenti), 6 costituiscono i piccoli idilli. Un nome che si ricollega quindi a Teocrito e a Mosco, altro poeta greco di cui Leopardi lesse l’Epitafio di Bione, ma rispetto ai modelli classici si tratta di una poesia intimista. La natura “matrigna” fa soltanto da sfondo, sostituita dall’io-lirico del poeta.

Ma quando si pensa a una poesia fatta di “natura e vita campagnola” nel ‘900 il primo nome che viene in mente è quello di Giovanni Pascoli, che nel 1903 pubblica l’edizione definitiva di Myricae: una raccolta poetica che testimonia il legame con il Virgilio delle Bucoliche, del quale rielabora il secondo verso della quarta egloga: «(Non omnes) arbusta iuvant humilesque myricae» “(Non a tutti) piacciono gli arbusti e le umili tamerici”.

Spinto anche da motivi strettamente biografici Pascoli si abbandona a una poesia umile e semplice dove, rispetto a Leopardi, la natura ha un valore fortemente simbolico. Tuttavia è ben lontana dalla rassicurante immagine di un paesaggio incantato e spensierato tipica del locus amoenus. Se Virgilio si era battuto il petto affinché il cantare i boschi avesse la stessa dignità del cantare le gesta epiche, Pascoli preferisce mantenere l’umiltà di temi e di linguaggio di quella poesia privando la natura della funzione di rifugio, ruolo che invece viene dato (come tutti sapranno) al “nido” familiare.

Di contro Gabriele d’Annunzio celebra il connubio tra uomo e natura ne La pioggia nel Pineto, contenuta nella raccolta poetica Alcyone (1903). Tuttavia anche qui non si può parlare di locus amoenus in senso stretto giacché lo scrittore si concentra più sulla simbiosi tra l’elemento naturale e quello umano (il panismo) che sulla rievocazione di un paesaggio idilliaco. La pioggia che dapprima bagna il paesaggio circostante finisce per bagnare i volti del poeta e della donna amata, Ermione, che si trovano nella pineta di Marina di Pietrasanta, divenendo anche loro parte della natura (E immersi/ noi siam nello spirto/ silvestre,/ d’arborea vita viventi).

In chiusura va citato Egloga, componimento contenuto nella raccolta Ossi di seppia pubblicata nel 1925 da Eugenio Montale. Qui la descrizione del locus amoenus con tutte le sue caratteristiche (uccelli che cantano, ulivi, prati alti) viene bruscamente interrotta dal sopravanzare di elementi tipici della modernità: “un rombo di treno”, “uno sparo”, “una canea” (i cani dei cacciatori che inseguono la preda). Ricollegandolo al tessuto del passato Montale annuncia la morte della poesia pastorale, segnata dall’immagine di un pino che viene abbattuto e, naturalmente, dai simboli del mondo contemporaneo dove «Tosto potrà rinascere l’idillio».

Immagine copertina: Google immagini