La maggior parte dei generi letterari utilizzati dagli scrittori latini sono di derivazione greca, fatta eccezione per la satira, genere completamente di origine latina. Il termine satira deriva da “satura lanx”, un piatto ricco di cibo variegato che spesso veniva offerto agli dèi. Non a caso, il termine satira sta proprio ad indicare un tipo di componimento poetico vario dal punto di vista del contenuto e degli stili utilizzati. Scopriamo ora la figura bizzarra ed originale di Gaio Lucilio, ovvero l’autore latino inventore delle satire.

Gaio Lucilio: biografia

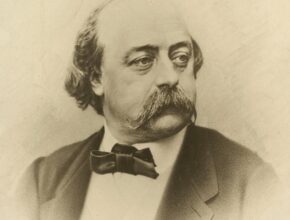

Gaio Lucilio nacque a Sessa Aurunca da una famiglia prestigiosa. La sua data di morte è collocata nel 102-101 a.C. a Napoli, mentre per ciò che riguarda la sua data di nascita ci sono delle incongruenze. Secondo la Cronaca di San Girolamo, Lucilio sarebbe nato nel 148-147 a.C., tuttavia, lo storico Velleio Patercolo riporta che Lucilio aveva combattuto nella guerra contro Numanzia, avvenuta negli anni 134-133 a.C, sotto il comando di Scipione Emiliano. Questa informazione non permette di credere alla notizia di Girolamo, il quale probabilmente aveva confuso gli anni 148 e 180 poiché i consoli in carica erano omonimi. Nonostante provenisse da una famiglia facoltosa e nonostante il proprio rango sociale, Lucilio decise di non prendere parte alla vita politica e di dedicarsi appieno all’attività di scrittore, cosa che lo rende diverso rispetto alla maggioranza degli scrittori latini. Tuttavia, fu proprio grazie alla sua famiglia che entrò a far parte del Circolo degli Scipioni, un gruppo di stampo ellenistico formato da personalità appartenenti alla nobiltà romana.

Le “Saturae”

Le composizioni di Lucilio sono state raccolte in trenta libri in seguito alla sua morte con il titolo di Saturae, di cui ci restano all’incirca 1300 frammenti. Nelle sue satire Lucilio specificò il tipo di pubblico a cui erano rivolte: il poeta aveva scelto una via media, ovvero non scriveva né per gli indoctissimi, troppo poco colti per comprendere le sue opere, né per i doctissimi, la cui cultura era superiore alla sua. Nelle sue satire ritroviamo molto spesso episodi autobiografici come il cosiddetto iter Siculum, ovvero il racconto di un viaggio fatto dal poeta a Capua e in Sicilia. Tuttavia, le satire di Lucilio trattano anche temi più impegnati come la critica ai costumi dei suoi contemporanei. Grazie al suo elevato status sociale, Lucilio poteva citare apertamente i nomi dei suoi bersagli, senza timore che ciò potesse provocargli problemi. Attraverso la sua critica dei costumi, Lucilio si proponeva di contribuire al progresso etico della società di allora, in cui il sistema del mos maiorum, ovvero gli antichi costumi, era stato completamente smantellato. Lucilio, infatti, riteneva che il buon cittadino fosse colui che riusciva a comportarsi secondo la virtus, ovvero la capacità di stabilire ciò che è giusto sulla base di valori quali l’onestà, la pietas e l’amore verso la propria patria.

Gaio Lucilio: lingua e stile delle Saturae

Gaio Lucilio, considerato l’inventore del genere satirico a Roma, si distinse per un approccio innovativo alla lingua e allo stile poetico. A differenza dei suoi predecessori, che si rifacevano a modelli greci codificati, Lucilio scelse di rappresentare la realtà in modo diretto e vivido, adottando una lingua vicina al parlato e uno stile caratterizzato da una grande varietà di toni e registri.

La consuetudo linguistica

Per quanto riguarda la lingua delle Saturae, Lucilio adotta la norma della consuetudo, ovvero la lingua parlata nella sua epoca intesa in senso lato. Questo principio lo porta a mescolare diversi livelli stilistici, creando un vero e proprio mosaico linguistico. È dunque possibile individuare l’uso di:

- Colloquialismi: espressioni e modi di dire tipici del linguaggio quotidiano, che conferiscono alle sue satire un tono vivace e realistico. Questo uso del parlato avvicina il testo al lettore, creando un senso di immediatezza e familiarità.

- Termini tecnici: Lucilio non si astiene dall’utilizzare termini specifici di diversi ambiti, come il diritto, la politica, la medicina e la gastronomia. Questa scelta lessicale riflette la sua volontà di rappresentare la realtà in tutte le sue sfaccettature, senza alcuna preclusione tematica.

- Grecismi: la cultura romana era profondamente influenzata da quella greca, e questo si riflette anche nella lingua di Lucilio, che ricorre a prestiti dal greco per arricchire il suo lessico e per esprimere concetti filosofici o letterari. L’uso di grecismi era una pratica comune all’epoca, ma Lucilio la integra nel suo stile in modo naturale e disinvolto.

- Arcaismi: accanto a termini moderni e colloquiali, Lucilio utilizza anche forme linguistiche arcaiche, creando un effetto di contrasto e conferendo al testo una patina di antichità. Questo uso di arcaismi può essere interpretato come un tentativo di richiamare la tradizione letteraria latina, ma anche come una forma di ironia o di parodia.

In generale, la lingua utilizzata è ancora legata a una fase arcaica, ma che già presenta spiragli di un’evoluzione verso quella che sarà la forma classica e raffinata. Questa transizione si manifesta nella libertà con cui Gaio Lucilio mescola diversi registri linguistici e nella sua tendenza a sperimentare nuove forme espressive.

L’Accusa di lutulentia

Lo stile di Lucilio è altrettanto innovativo e caratterizzato da una grande varietà di toni e registri. Si passa da toni aggressivi e polemici, utilizzati per attaccare vizi e personaggi pubblici, a toni più riflessivi e discorsivi, impiegati per trattare temi morali e filosofici. Questa varietà stilistica contribuisce a rendere le sue satire vivaci e coinvolgenti.

Per questo motivo, Lucilio è stato criticato dagli autori della generazione successiva, in particolar modo Orazio, i quali gli rimproveravano proprio la mancanza di cura nella composizione di versi, come se il bisogno impellente di scrivere non gli precludesse di perseguire una certa raffinatezza dal punto di vista formale. Orazio, in particolare, lo definì “lutulentum” (“fangoso”), paragonando il suo stile a un fiume impetuoso che trascina con sé ogni sorta di detrito. Questa critica, pur riconoscendo il genio di Lucilio, sottolinea la sua scarsa attenzione alla limatura stilistica, ovvero alla rifinitura formale del testo.

Nonostante queste critiche, l’impeto e la vivacità dello stile di Lucilio, uniti alla sua capacità di mescolare registri linguistici diversi, hanno contribuito a definire il genere satirico e hanno influenzato profondamente i poeti successivi, da Orazio a Giovenale. La sua lingua, pur imperfetta secondo i canoni classici, rappresenta un documento prezioso della lingua parlata a Roma nel II secolo a.C. e testimonia la sua volontà di creare una poesia aderente alla realtà e capace di comunicare direttamente con il pubblico.

Fonte immagine in evidenza: Wikipedia