Uno dei primi eventi cruciali che contribuirono alla presa di coscienza, a livello nazionale, riguardo gli effetti del nucleare sugli umani si verificò il 1° marzo 1954, poco dopo la fine della censura imposta delle forze d’occupazione statunitensi. In quella data il peschereccio Daigo Fukuryū Maru (第五福龍丸, “barca del drago fortunato numero 5”), costruito a Wakayama nel 1947 e impiegato nella pesca del tonno, fu investito dal fallout radioattivo dell’esperimento nucleare statunitense Castle Bravo di una bomba all’idrogeno, condotto presso l’Atollo di Bikini. Sebbene nel momento della detonazione la Lucky Dragon n. 5 si trovasse al di fuori dalla zona di pericolo designata dal governo americano, l’esplosione si rivelò di una potenza ben superiore alle previsioni, e i forti venti trasportarono le polveri radioattive – ribattezzate in seguito shi no hai (死の灰, “polveri mortali”) – fino ai pescatori. Si trattò dell’esplosione artificiale più potente mai registrata fino ad allora: con un potere distruttivo immensamente superiore agli ordigni sganciati su Hiroshima, il 6 agosto 1945 e su Nagasaki, il 9 agosto dello stesso anno. Fu la prima bomba a fusione termonucleare, sganciata nei pressi di un arcipelago composto da 23 isole, quasi equidistante dal Giappone, Australia e Hawaii. Nei giorni e nelle settimane che seguirono l’esplosione il governo statunitense si trovo costretto a pagare ingenti somme di indennizzi, mentre migliaia di isolani venivano evacuati. L’opinione pubblica nipponica, nel frattempo, stava iniziando a parlare di una “seconda Hiroshima“; una comprensibile esagerazione della realtà dovuta dal recentissimo trauma dell’olocausto nucleare che aveva deciso la fine della Seconda guerra mondiale.

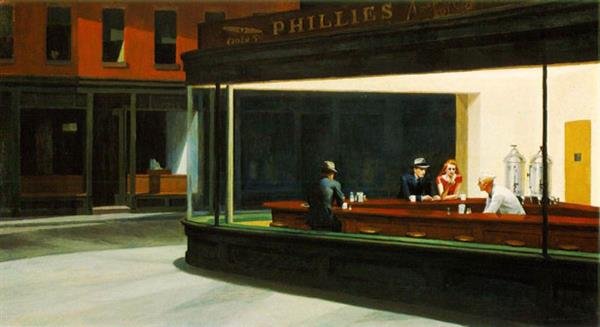

La Lucky Dragon dopo l’esplosione

Il peschereccio si trovò lì per uno sfortunato caso: dopo aver perduto gran parte delle loro reti nel mare delle Midway (a ovest delle Hawaii), cambiò rotta e si diresse verso le Isole Marshall, dove è situato anche l’Atollo Bikini (che ha iniziato ad essere ripopolato dopo gli anni Settanta).

Tutti i membri dell’equipaggio svilupparono sintomi di malattia acuta da radiazione, ma l’unico a perdere la vita fu il radiotelegrafista Kuboyama Aikichi (久保山 愛吉, 1914-1954), deceduto il 23 settembre dello stesso anno. Tra i ventitré componenti della crew, vi fu anche chi, ignaro della loro natura, ingerì volontariamente le polveri, leccandole. Fu il caso di Ōishi Matashichi (大石又七, 1934-2021), che sopravvisse miracolosamente e divenne poi uno scrittore e attivista antinucleare. Il 4 gennaio 1955, il governo statunitense riconobbe un indennizzo volontario di 2 milioni di dollari agli uomini della Lucky Dragon n. 5, destinato a risarcire i danni subiti dai pescatori, dal peschereccio e dagli affari legati alla pesca. Tuttavia, l’incidente e l’immissione del pescato contaminato sul mercato di Tōkyō il 14 marzo accrebbero la consapevolezza pubblica riguardo i pericoli del nucleare, alimentando una fobia diffusa per le radiazioni e servendo da impulso ai primi movimenti antinuclearisti giapponesi. I loro ideali avrebbero continuato a riecheggiare negli anni a venire, fino all’incidente di Fukushima, con iniziative del popolo come la cosiddetta “tenda antinucleare” (脱原発テント, datsugenpatsu tento).

Nel 1959 fece il suo debutto nelle sale giapponesi il film Lucky Dragon no. 5, diretto da Shindō Kaneto, che raccontava i tragici avvenimenti del 1954.

Oggi, la nave è conservata in un museo situato nel parco di Yumenoshima (夢の島公園, Yumenoshima Kōen) a Tōkyō, nel quartiere Kōtō.

Fonte immagine: Wikipedia – public domain