La metrica latina è l’insieme delle regole e delle convenzioni che governano la struttura ritmica dei versi nella poesia latina. A differenza della metrica italiana, che si basa sull’accento tonico e sul numero delle sillabe, la metrica latina è una metrica quantitativa, in cui il ritmo è determinato dalla successione di sillabe lunghe e brevi. In questo articolo, esploreremo i principi fondamentali della metrica latina, la sua evoluzione e le sue principali forme.

Cos’è la metrica latina? Definizioni e origini

Metrica quantitativa: il ritmo basato sulla durata delle sillabe

La parola metrica deriva dal greco “metron” (misura) e indica l’insieme dei metri, cioè dei periodi ritmici, utilizzati nella poesia classica.

La metrica classica, ideata dai Greci e poi adottata e rielaborata dai Romani, è una metrica quantitativa: il ritmo del verso è determinato dalla successione di sillabe lunghe e brevi, cioè dalla loro durata. La quantità di una sillaba è la sua durata, e si basa sulla durata della vocale che la compone.

Prosodia latina: le regole per determinare la quantità delle sillabe

La prosodia è la parte della grammatica che studia la quantità delle sillabe. In latino, una sillaba può essere lunga o breve per natura (cioè in base alla quantità della vocale) o per posizione (cioè in base alle consonanti che seguono la vocale).

Non è del tutto chiaro come i romani percepissero il verso antico, ma è probabile che prevalesse un accento di tipo musicale.

Gli elementi costitutivi della metrica latina: piedi, cola, metri e versi

I principali piedi della metrica latina: giambo, trocheo, dattilo, spondeo, anapesto

Il ritmo poetico si basa su intervalli fissi di tempo. Le sillabe sono state divise in due categorie in base alla loro durata:

- Sillabe brevi: hanno la durata di un’unità di tempo (mora).

- Sillabe lunghe: hanno una durata doppia rispetto alle brevi (due more).

La successione di sillabe brevi e lunghe forma i piedi, le unità ritmiche fondamentali del verso. I principali piedi della metrica latina sono:

- Giambo (∪ —): una sillaba breve seguita da una lunga.

- Trocheo (— ∪): una sillaba lunga seguita da una breve.

- Dattilo (— ∪ ∪): una sillaba lunga seguita da due brevi.

- Spondeo (— —): due sillabe lunghe.

- Anapesto (∪ ∪ —): due sillabe brevi seguite da una lunga.

Cola e metri: la struttura ritmica del verso

Un colon (plurale cola) è un gruppo di due o più piedi uguali.

Un metro è un gruppo di due o più cola. Il metro, se scritto su una sola riga, veniva chiamato dai Latini versus.

Ictus: l’accento ritmico

Ogni piede si compone di due parti: un tempo forte (arsi), colpito dall’ictus (l’accento ritmico), e un tempo debole (tesi). L’ictus non coincide necessariamente con l’accento tonico della parola.

L’evoluzione della metrica latina: dal saturnio alla metrica accentuativa

Il saturnio: il verso indigeno latino

Prima dell’introduzione dei metri greci, i Romani utilizzavano un verso indigeno chiamato saturnio. La struttura del saturnio è ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi: probabilmente, in origine, era un verso basato sul ritmo accentuativo, ma in seguito, in epoca letteraria, fu adattato al sistema quantitativo.

L’influenza della metrica greca e l’adattamento latino

A partire dal III secolo a.C., i poeti latini iniziarono a utilizzare i metri della poesia greca, adattandoli alle caratteristiche della lingua latina.

L’ictus latino spesso coincideva con l’accento tonico della parola, a differenza dell’accento greco, che era più indipendente dalla quantità della sillaba.

La polimetria dell’età arcaica e la standardizzazione dell’età classica

Nella poesia latina la massima polimetria (varietà di metri) coincise con il periodo arcaico. Le commedie di Plauto, ad esempio, presentano una grande varietà di metri, soprattutto nelle parti cantate (cantica).

Con l’età classica, la metrica latina si standardizzò, con una preferenza per l’esametro (per l’epica e la poesia didascalica) e il distico elegiaco (per la poesia d’amore).

La nascita della metrica accentuativa nel Medioevo

Nel corso del tempo, il senso della quantità delle sillabe si perse, e la metrica latina si trasformò gradualmente in una metrica accentuativa, basata sull’alternanza di sillabe toniche e atone. In questa nuova metrica, la rima assunse un ruolo sempre più importante, marcando la fine del verso e creando nuove forme di ritmo.

Metrica e generi poetici: l’esametro, il distico elegiaco e altri metri

Alcuni metri erano tipicamente associati a specifici generi poetici:

- L’esametro dattilico (formato da sei dattili) era il metro dell’epica e della poesia didascalica.

- Il distico elegiaco (formato da un esametro e un pentametro) era il metro della poesia d’amore.

- I metri giambici e trocaici erano utilizzati nella satira, nella tragedia e nella commedia (soprattutto nelle parti dialogate). Il senario giambico, ad esempio, è formato da sei giambi.

Verso il I sec. a.C. alcuni poeti lirici, Catullo e Orazio, mirarono a riprodurre con la maggiore esattezza possibile certi metri greci; infine, nella tarda antichità, un’artificiosa rinascita della polimetria greca fu perseguita da Ausonio e da Prudenzio.

Leggi anche:

- Le 5 declinazioni latine: ripassiamo insieme

- Verbi latini: fra voci e paradigmi

- Frasi d’amore in latino: le 10 più belle

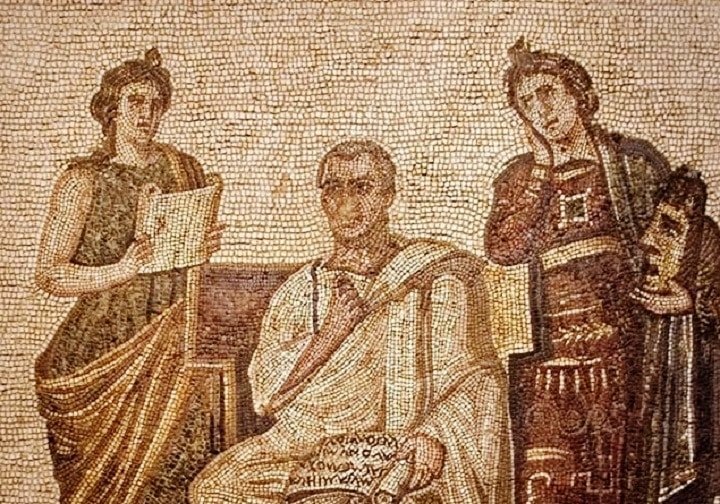

Fonte immagine: https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Virgil_Mosaic_Bardo_Museum_Tunis.jpg