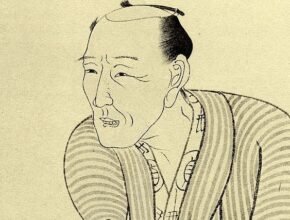

Ōta Yōko (大田洋子 1903/06-1963), alla nascita Fukuda Hatsuko, lasciò Hiroshima a metà agosto, trovando rifugio a Kushima, il suo villaggio natale situato a ovest della città devastata. La madre, Tomi, è stata la figura più significativa nella sua vita, nonostante la breve ma incisiva separazione tra il 1910 e il 1912, quando venne data in adozione alla famiglia Ōta, dalla quale prese il cognome. Le due vissero insieme a Tōkyō prima del 1945, per poi ritrasferirsi a Hiroshima nel tentativo di sfuggire ai bombardamenti incendiari che colpirono la capitale alla fine del 1944. Alle 8:15 del 6 agosto si trovavano nella stessa casa al momento dell’esplosione. Tomi, scomparsa nel 1959 all’età di 82 anni, è stata il fulcro delle opere finali di Ōta, nonché una presenza cardine dei tragici eventi narrati in Shikabane no machi (屍の街, “Città di cadaveri”), dove la sua figura, insieme a quella della sorella dell’autrice, si intrecciano inestricabilmente con la memoria della tragedia.

I primi anni da scrittrice di Ōta Yōko

Dopo aver completato il suo percorso di studi, ben prima di aver compiuto vent’anni, Ōta intraprese diversi impieghi per mantenersi: lavorò come insegnante presso una scuola elementare a Etajima – l’isola della baia di Hiroshima che ospitava l’Accademia navale imperiale giapponese – e successivamente come dattilografa, segretaria e hostess, una professione in cui il suo bell’aspetto giocò un ruolo non secondario.

Sebbene il suo successo letterario sia avvenuto tra il 1940 e il 1941, la sua attività era già iniziata a Hiroshima, prima del trasferimento a Tōkyō. Nel 1929, infatti, contribuì alla fondazione di un circolo letterario affiliato a un’organizzazione di artiste e scrittrici con sede principale a Ōsaka, segnando il suo debutto, a giugno dello stesso anno, sulla rivista del gruppo. Su queste pagine avrebbe pubblicato oltre una dozzina di opere brevi, ampliando la sua produzione, nel 1932, con collaborazioni su altre riviste e quotidiani.

Nel 1937 iniziò la stesura del suo primo lavoro di più ampio respiro, un racconto autobiografico romanzato del suo secondo matrimonio, da poco terminato con un divorzio.

La sua affermazione definitiva arrivò nel 1940, con la pubblicazione di due opere: Donna del mare e Il paese dei fiori di ciliegio, quest’ultimo vincitore del primo premio in un concorso letterario sponsorizzato dall’Asahi Shinbun.

Nel corso degli anni ’30 l’autrice originaria di Kushima aveva frequentato la scena della letteratura proletaria, ma negli anni a seguire vi furono due peculiari inversioni di tendenza, essenziali da analizzare per comprendere appieno l’impatto che il bombardamento di Hiroshima ebbe su di lei. I suoi lavori più apprezzati dai lettori, prima della resa incondizionata del Giappone, rispettavano i classici valori imperialisti tradizionali di unità nazionale, conformandosi ai canoni letterari dell’epoca. Questi temi erano presenti anche ne L’alba è magnifica e in Figlia della battaglia, entrambi pubblicati nel 1943, periodo in cui la libertà artistica e creativa era fortemente limitata.

Un nuova visione del mondo

È di cruciale importanza sottolineare che Ōta Yōko non fu costretta da alcuna forzatura esterna a intraprendere questa direzione ideologica di stampo fortemente imperialista. Allo scoppio della Seconda guerra sino-giapponese (1937-1945), si schierò con fierezza a favore del suo paese e, nell’ottobre del 1938, fece anche visita al Continente per raccogliere materiale per Il paese dei fiori di ciliegio. Dell’opera venne poi tratto un adattamento cinematografico che ottenne grande successo, rilasciato poco prima dell’attacco a Pearl Harbor. Ōta stessa dichiarò che, in quel momento, quando venne proclamata la “guerra sacra” contro Stati Uniti d’America e Regno Unito, non provò alcun timore, ma sentì solo la fiamma della sua esistenza ardere con maggiore intensità. Dopo Hiroshima, tuttavia, la sua visione politica subì una svolta radicale. Secondo la sua biografa, Esashi Akiko, pur senza rinnegare i propri lavori precedenti al 6 agosto, la scrittrice li escluse dal proprio curriculum letterario. Kurihara Sadako, sua amica e collega, attribuisce questa scelta a un profondo senso di imbarazzo. Un pudore viscerale, frutto di un’esperienza che l’aveva costretta ad aprire gli occhi sull’insensatezza e l’atrocità della guerra, rendendo insignificante ogni parola scritta prima di quel giorno.

Sebbene la bomba atomica le avesse risparmiato la vita, incrinò irrimediabilmente la sua percezione della realtà. Il Grande Impero del Giappone era crollato, la sua patria si stava sgretolando davanti ai suoi occhi increduli. I suoi concittadini strisciavano in fin di vita in un oceano grigio e scarlatto di macerie e fiamme. Fu proprio da questo inferno che prese forma l’opera destinata a consacrarla tra i massimi autori della genbaku bungaku: Shikabane no machi.

Fonte immagine: Amazon