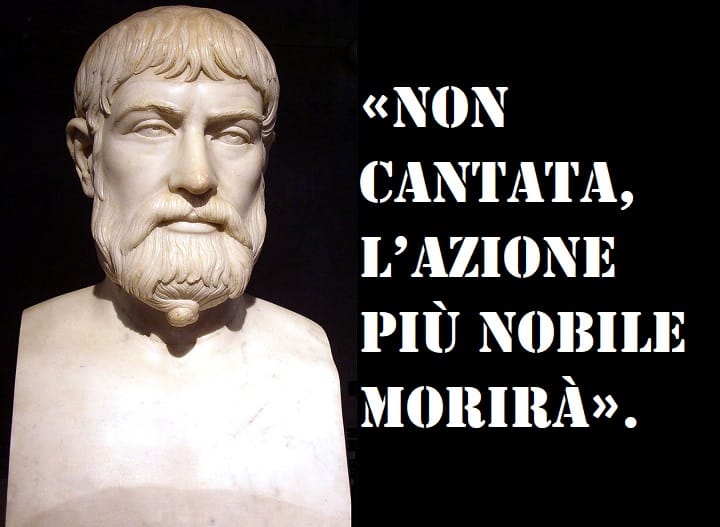

Pindaro: biografia, opere e lo stile del lirico greco

Giudicato dagli antichi come il maggiore esponente della lirica corale, Pindaro occupa il primo posto nel canone dei “nove lirici” alessandrini. Cantore degli agoni sportivi e dell’élite aristocratica del suo tempo, Pindaro deve la fama del suo stile poetico ai proverbiali “voli pindarici”, rapidi e audaci passaggi da un’immagine all’altra, da un concetto all’altro. La sua poesia, complessa e ricca di immagini suggestive, celebra i valori dell’areté, dell’eccellenza e della gloria, incarnando lo spirito di un’epoca ormai al tramonto. In questo articolo, ripercorreremo la vita di Pindaro, analizzeremo le sue opere più significative e cercheremo di comprendere le caratteristiche del suo stile unico, che lo ha reso uno dei massimi poeti della letteratura greca.

La vita di Pindaro: da Cinocefale alla corte di Ierone

Pindaro nacque a Cinocefale, presso Tebe, nel 518 a.C. da una nobile famiglia. La sua vita si svolse tra la Beozia, Atene e la Sicilia, testimone dei grandi eventi del suo tempo e cantore delle vittorie e delle virtù dell’aristocrazia greca.

La formazione di Pindaro tra Tebe e Atene

Dopo un primo periodo trascorso nella natia Tebe, Pindaro si recò ad Atene, centro culturale di prim’ordine, dove ebbe modo di arricchire la sua formazione e di entrare in contatto con le correnti artistiche e filosofiche più innovative del tempo. Tuttavia, rimase sempre estraneo alle idee democratiche che andavano affermandosi nella polis ateniese, mantenendo un forte legame con i valori e gli ideali dell’aristocrazia.

Pindaro e la rivalità con Bacchilide

Pindaro iniziò presto l’attività di poeta professionista, componendo su commissione odi e inni per celebrare vittorie atletiche, eventi politici e ricorrenze religiose. La sua fama crebbe rapidamente, ma dovette confrontarsi con la concorrenza di altri grandi lirici, come Simonide e suo nipote Bacchilide. Particolarmente significativa fu la rivalità con quest’ultimo, che gli contese, non senza successo, il favore di Ierone, tiranno di Siracusa.

Le opere di Pindaro: il canone alessandrino e i componimenti più noti

Pindaro è l’unico, tra i lirici greci, di cui si conservano, oltre a numerosi frammenti, un considerevole numero di composizioni intere. Le sue opere furono raccolte in 17 libri dai filologi alessandrini, in particolare da Aristofane di Bisanzio, che le suddivise in base al genere: inni, peani, ditirambi, prosodi, parteni, iporchemi, encomi, treni ed epinici. Di questi, solo gli epinici, ovvero i canti per le vittorie atletiche, ci sono giunti integralmente.

Gli Epinici: celebrazione delle vittorie atletiche

Gli epinici di Pindaro sono composti da quattro libri, suddivisi in base ai giochi celebrati: Olimpiche, Pitiche, Nemee e Istmiche. Questi componimenti celebravano le vittorie ottenute dagli atleti nei giochi panellenici, manifestazioni sportive di grande importanza religiosa e culturale. Gli epinici non si limitavano a descrivere la gara, ma inquadravano la vittoria in una prospettiva mitica e morale, esaltando le virtù dell’atleta e della sua famiglia.

Olimpica I e Olimpica II: lodi per Ierone e Terone

All’ambiente siciliano sono legate alcune delle odi più celebri di Pindaro. L’Olimpica I, composta nel 476 a.C., celebra la vittoria di Ierone di Siracusa nella corsa dei cavalli ai giochi olimpici. L’Olimpica II, dello stesso anno, è dedicata a Terone, tiranno di Agrigento, vincitore nella corsa dei carri. In queste odi, Pindaro esalta la potenza e la magnificenza dei due tiranni, accostandoli a figure mitiche e divine.

Pitica I e Pitica IV: la norma, la ribellione e l’ardimento

La Pitica I, composta nel 470 a.C., celebra la vittoria di Ierone nella corsa dei carri ai giochi pitici di Delfi. Il componimento, ricco di immagini suggestive e violenti contrasti, sviluppa il tema del conflitto tra norma e ribellione, ordine e caos, lodando il tiranno come garante dell’ordine cosmico e politico. La Pitica IV, scritta nel 462 a.C. per celebrare la vittoria di Arcesilao IV di Cirene, sviluppa il mito di Giasone e degli Argonauti, esaltando l’ardimento e la capacità di mettersi alla prova del giovane eroe, modello per l’aristocrazia in declino.

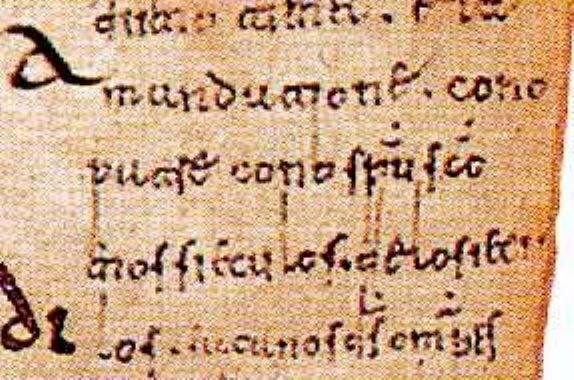

Partenio II e le dafneforie: un frammento di vita quotidiana

Tra i frammenti delle opere di Pindaro, il Partenio II offre uno spaccato di vita quotidiana. Il componimento, destinato a essere cantato da un coro di fanciulle durante una dafneforia (festa in cui si portavano in processione rami d’alloro), descrive gli abiti e la cerimonia in onore di due uomini politici del tempo, testimonianza dell’ampia gamma di temi trattati dal poeta tebano.

I “voli pindarici”: lo stile di Pindaro tra immagini e allusioni

Lo stile di Pindaro è caratterizzato da una straordinaria tensione espressiva, da immagini folgoranti e da improvvisi cambi di argomento, i cosiddetti “voli pindarici”. Questi passaggi repentini non sono frutto di improvvisazione, ma di una precisa scelta stilistica, volta a creare un effetto di sorpresa e di meraviglia nel lettore.

Pindaro e la morale arcaica: l’ideale aristocratico

L’universo culturale di Pindaro riflette i valori della morale arcaica e dell’aristocrazia. Il poeta celebra l’areté, la virtù intesa come eccellenza in ogni campo, e il kleos, la gloria, che si conquista attraverso imprese eccezionali. Il suo orizzonte è quello degli ἀγαθοί (agathoi), i migliori, discendenti di famiglie illustri e partecipi di un’etica guerriera e agonale.

La struttura delle odi pindariche e la tensione espressiva

Le odi di Pindaro, lungi dall’essere frammentarie, sono in realtà costruite con grande sapienza architettonica. Il poeta stesso amava paragonarle a edifici solidi e ben strutturati, in cui ogni parte è funzionale al tutto. La tensione espressiva, i rapidi passaggi da un’immagine all’altra, le allusioni mitiche e le sentenze morali contribuiscono a creare un effetto di grandiosità e di solennità. Come scrisse Raffaele Cantarella, nella sua Storia della letteratura greca: «La poesia vi profonde bagliori d’oro e fulgori di sole, immagini e colori, cerulee distese di cieli e cupi abissi marini, scintillio di fuochi nella notte e rapido guizzare di perfetti corpi di atleti nella tensione della gara: con una potenza che non è più descrittiva, ma coglie le cose in una efficacia evocativa e visiva rimasta rara nella poesia. E quel suo caratteristico e inimitabile procedere a sbalzi, a guizzi, a scorci; con quel suo stile abrupto e violento che tuttavia ha il ritmo segreto del forgiatore, nell’ansito rutilante della fiamma, e lo sprizzar di scintille dalla materia domata; con quel balenare di immagini potenti che sgorgano dalla fantasia come appena sbozzate e sentono ancora l’intimo travaglio creativo».

Leggere Pindaro oggi: edizioni italiane consigliate

Per chi desidera avvicinarsi alla poesia di Pindaro, esistono diverse edizioni italiane che offrono una traduzione e un commento dei suoi componimenti.

Ode al vincitore: un esempio di poesia pindarica

Per concludere, riportiamo un breve esempio di poesia pindarica, un’ode che celebra la vittoria di un atleta:

“Ode al vincitore”

“Cantami, o Musa, l’uomo che, nell’arena, ha vinto la lotta e che, al suono delle trombe, si avvia verso la casa del padre.

Lui, che sfidò gli dei e i mortali, che si misurò con loro, che affrontò il pericolo e che, in cambio, ricevette gloria.

Gloria che non svanirà mai, che durerà per sempre, finché il sole sorga ogni giorno, finché la luna compia il suo giro.

Cantami, o Musa, l’uomo che, nell’arena, ha vinto la lotta, il vincitore che, al suono delle trombe, si avvia verso la casa del padre.”

Questi versi, pur nella loro semplicità, evocano lo spirito della poesia pindarica, la sua capacità di celebrare la vittoria e la gloria, e di collegare l’impresa individuale a un orizzonte più ampio, quello del mito e della storia.

Ecco alcuni libri in italiano che raccolgono le opere di Pindaro:

- “Pindaro: Odi” a cura di Emanuele Dettore (Biblioteca Universale Rizzoli, 2002)

- “Pindaro: Inni” a cura di Emanuele Dettore (Biblioteca Universale Rizzoli, 2002)

- “Pindaro: Epinici” a cura di Emanuele Dettore (Biblioteca Universale Rizzoli, 2002)

- “Pindaro: Odi” a cura di Alberto Calzolari (Laterza, 2008)

- “Pindaro: Inni e Epinici” a cura di Giorgio Pasquali (Einaudi, 1955)

Questi volumi offrono una panoramica completa dell’opera di Pindaro e sono strumenti utili per chi vuole approfondire la conoscenza di questo grande poeta della lirica greca.

[L’immagine di copertina è tratta da Wikipedia]