Con queste parole Sarchiapone si preannunciava sulla scena della Cantata dei pastori messa in scena dal grande Roberto De Simone nel 1974: «Palummella, zompa e vola, | addò sta nennella mia…». Le scelte registiche del Maestro rimandano, attraverso la rievocazione della famosissima canzone anonima di fine Settecento, al solco della più viva e vera tradizione popolare napoletana.

Non sempre, però, il personaggio di Sarchiapone ha designato uno dei caratteri innestati nell’immaginario partenopeo: si pensi che l’opera originale di Andrea Perrucci, edita con lo pseudonimo di Casimiro Ruggiero Ugone, Il vero lume tra le ombre, overo La spelonca arricchita per la nascita del Verbo umanato (1698), non recava il personaggio di Sarchiapone, ma fu ad essa aggiunto nel corso della rielaborazione e reinterpretazione effettuata proprio dall’immaginario popolare, il quale finì, tra l’altro, col nominare la sacra rappresentazione di Perrucci con l’oggi più noto titolo di Cantata dei pastori.

Nella tradizione letteraria dialettale, esso assume a seconda dei contesti significati simili, ma con sfumature diverse: è ora il caso di Cola Sarchiapone, tra i protagonisti del poema eroicomico di Giulio Cesare Cortese (Lo Cerriglio ’ncantato, 1628), intento ad architettare stratagemmi per la conquista della già famosa osteria al fine di beneficare dei bottini culinari, per cui pare assumere significato di astuto e famelico, ora il caso di Giambattista Basile che nel suo Cunto de li cunti (1634-1636) usa tale appellativo per designare un proverbiale sempliciotto e fannullone (Peruonto, I,3). Cambiando registro e tempo, un altro noto “sarchiapone” della tradizione partenopea è il cavallo protagonista della poesia Ludovico e Sarchiapone, presente nella Livella (1964) di Totò, scritta in forma di dialogo tra animali, in cui in toni amari e malinconici si riflette sui vizi dell’uomo. Non solo: col termine “sarchiapone” si intendono una pluralità di concetti, dall’ambito proverbiale a quello culinario, attribuiti nel corso del tempo, che rendono ancora sfuggente il significato vero di questa parola. Non tanto a caso, dunque, forse, Walter Chiari nella sua famosa scena ironica si trovava in imbarazzo nello spiegare cosa fosse il “sarchiapone”.

Sarchiapone: etimologia incerta e significati molteplici

Il termine “sarchiapone” risulta essere in uso, come testimoniano le fonti letterarie, fin dal XVII secolo e, a seconda del contesto, pare assumere significati molteplici. Etimologicamente, l’origine di “sarchiapone” risulta essere ancora imprecisata. C’è chi afferma che la parola abbia origini greche e nasca dalla fusione del termine σάρξ (sarx), ovvero “carne” in senso generico, e dal pronome personale ποιος (poiòs), ovvero “chi”, ipotizzando una traduzione con ellissi di verbo: “chi (è) di carne”. Tra i vari usi di “sarchiapone”, a tal proposito, figura anche quello di appellativo per indicare una persona corpulenta e, talvolta, deformata o esagerata nei suoi caratteri corporali.

Una nota in margine all’etimologia presunta di “sarchiapone” potrebbe arricchirne il significato e l’uso che se n’è fatto e se ne fa in alcuni contesti. Il termine “sarx”, infatti, fu al centro di speculazioni teologiche che attribuivano ad esso un’accezione decadente e corruttibile, proprio della caduca natura fisica dell’uomo, a cui e contrapposto lo “spirito”, puro e incorruttibile; il motivo di queste riflessioni è da ritrovarsi nel fatto che tale termine designa nel Nuovo Testamento la materia di cui è composto l’essere umano. In tal senso, una parte di questi significati potrebbe essere stata in qualche modo ignoto veicolata nel conio del termine “sarchiapone”. Un esempio potrebbe essere possibile scorgerlo, filtrato dall’immaginario popolare, nel personaggio di Sarchiapone introdotto dalle rielaborazioni e reinterpretazioni popolari immediatamente successive alla diffusione della sacra rappresentazione di Perrucci. Nell’immaginario popolare, infatti, Sarchiapone (nomen omen) impersona un folle barbiere, deforme nelle sembianze fisiche, assassino e dedito alla ricerca dei piaceri del ventre e del basso ventre.

Inoltre, si riscontra un’altra etimologia, non meglio precisata, riportata dal Dizionario Etimologico della UTET, sezione I dialetti italiani, che vuole la parola “sarchiapone” come deformazione di “fra Jacopone”, epiteto con cui tempo addietro sembra si indicasse la tipologia dei frati gaudenti, dediti appunto ai piaceri della carne.

Un “sarchiapone” da bere e da mangiare: tra acquaiuoli e tradizioni culinarie

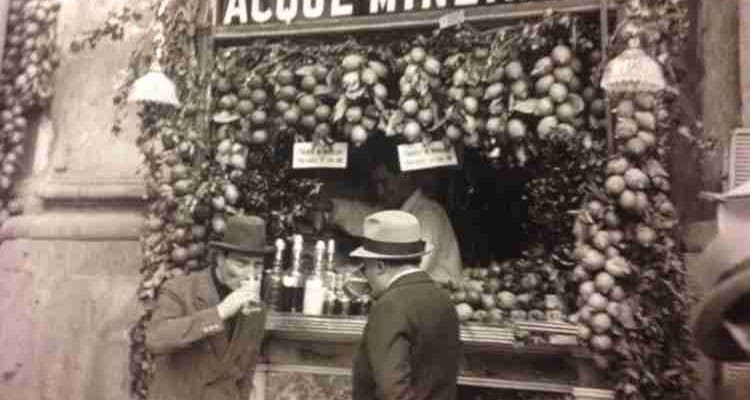

Rispetto alla tradizione a cui si è fatto riferimento, diversa accezione è stata conferita al “sarchiapone”, non più inteso come appellativo, bensì come elemento di tradizione culinaria. In particolare, nota è agli acquaiuoli di Napoli la bevanda tonificante nominata proprio “sarchiapone”. In tal senso la storia del sarchiapone come bevanda è precedente all’attribuzione di tale nome. Nei loro chioschi, sorti in prossimità delle antiche fonti termali sottostanti la città di Napoli, infatti, già prima del Novecento, gli acquaiuoli erano soliti proporre una bevanda digestiva e tonificante contro la calura estiva, nota come sciacqua panza, realizzata con acqua ’e mummarelle (dal nome dei cocci in cui era conservata questo tipo acqua termale scaturente dalle terme sottostanti il quartiere di Santa Lucia, salvo poi divenire acqua semplicemente gassata), succo di limoni amalfitani e un pizzico di bicarbonato sulla punta di cucchiaino, che ne caratterizza la prorompente effervescenza onde è necessario bere subito per non bagnarsi; per questo motivo essa era ed è detta anche n’araputa ’e cosce, data la posizione da assumere durante la sorbitura, allargando le gambe, onde evitare, appunto, spropositi sui pantaloni.

Tornando al succo, fu allora che, si dice, in un chiosco di piazza Carlo III un acquaiuolo, circa a inizio secolo, ribattezzò la detta bevanda col nome di “sarchiapone”, con la motivazione per cui anche chi avrebbe mangiato un sarchiapone avrebbe portato a termine la digestione senza complicazioni. Ancora inafferrabile il senso del termine, che ha finito per identificare una bevanda: si crede che ci si riferisca, in senso iperbolico, a una pietanza composita, a base di carne, non propriamente definita, difficilissima da digerire. Tuttavia c’è da dire un piatto detto “sarchiapone” esiste davvero: si tratta del piatto tipico preparato dalle massaie atranesi il 22 luglio, in occasione del giorno di Santa Maria Maddalena (patrona del borgo). Si procede con lo svuotamento e successivo riempimento della cucuzzella con carne macinata, ricotta e uova, per poi passare tutto alla friggitura e al condimento abbondante di sugo. Si tratta, stando a certe testimonianze, di una ricetta calabrese introdotta a metà secolo XX circa ad Atrani ed ivi rielaborata. Impossibile dire se l’archetipo di questa pietanza fosse già nota come sarchiapone.

Sulla base di quanto riportato, dunque, risultano incerti il significato e l’etimologia della parola “sarchiapone”; esso è però un termine che, come tutti quelli appartenenti ai dialetti più antichi e vivi, e per questo più complessi, è arricchito di significati e rielaborato nel corso dei tempi e solo uno scavo nell’immaginario popolare, più complesso di ogni sapere fissato entro limiti imposti da un certo tipo di cultura preconcetta, può aiutare a comprenderne in principio il senso più profondo.