La cosiddetta Scuola siciliana rappresenta il primo movimento letterario in volgare che si sviluppa presso la corte di Federico II intorno agli anni 30 del XIII secolo, celebrata e riconosciuta per la sua importanza dallo stesso Dante nel primo libro del suo trattato sul volgare, il De vulgari eloquentia.

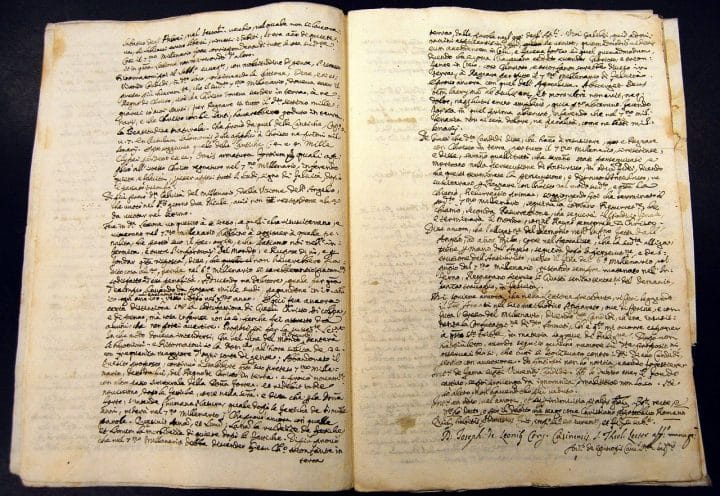

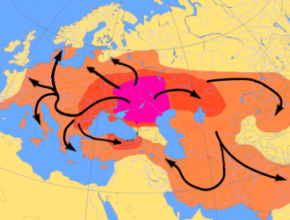

La lirica volgare italiana si sviluppa dunque in Sicilia, sulle orme dei poeti provenzali, i trovatori, i primi ad aver sviluppato una lirica con accompagnamento musicale di stile profano e non religioso. Spazzati via dalla Francia meridionale dall’imperatore Filippo Augusto su ordine di papa Innocenzo III nella cosiddetta “Crociata contro gli Albigesi“, molti trovatori si trasferirono nella penisola iberica, altri nell’Italia settentrionale e altri ancora nella parte meridionale. La novità assoluta rappresentata dalla poesia dei siciliani è però il suo legame con la pagina scritta; i trovatori componevano insieme parole e musica per le canzoni che poi venivano eseguite nelle corti; la poesia volgare italiana è invece ideata per la pagina scritta, mentre viene eliminato l’accompagnamento musicale. Le liriche arrivano fino a noi attraverso canzonieri che contengono i testi di più poeti insieme. La veste linguistica nella quale leggiamo oggi i testi però non è quella originale; i testi dei poeti della scuola siciliana subirono una precocissima toscanizzazione che non ci permette di conoscerne la reale veste formale.

Le liriche di tale scuola poetica si rifanno per le tematiche e l’impostazione a quelli dei trovatori; la novità scaturisce però proprio da quel divorzio del testo poetico dalla musica che comporta lo sviluppo di nuove forme metriche che verranno via via canonizzate proprio dai poeti italiani. La forma metrica per eccellenza nata in questo contesto è sicuramente il sonetto.

Tematiche della poesia siciliana

A differenza dei loro progenitori, i poeti della Scuola siciliana sono principalmente funzionari del governo imperiale o giuristi, integrati nella gestione amministrativa del Regno. I modelli della lirica provenzale vengono dunque introdotti nel contesto italiano per volontà dello stesso imperatore; Federico promosse lo sviluppo della cultura nella sua corte e per la sue competenze intellettuali si guadagnò l’appellativo di Stupor Mundi. Fu inoltre il fondatore dell’Università di Napoli che porta il suo nome.

Il modello provenzale è ripreso per quanto riguarda la tematica amorosa, eliminanti sono invece i riferimenti stretti al contesto delle corti e alla guerra. È l’amore nella scuola siciliana ad assurgere a unico protagonista delle liriche, ma viene sempre più condotto su un piano astratto e nobilitante.

Al centro delle liriche della scuola siciliana c’è la donna, una nobile signora da amare e servire con devozione. Le metafore per trasmutare in poesia il rapporto amoroso sono spesso legate alla sfera sensoriale della vista e al contempo cade quella distanza tipica dei poeti provenzali nei confronti dell’oggetto delle loro canzoni. Il servizio prestato dai poeti verso la donna amata è direttamente proporzionale al valore del poeta stesso; cantare la donna amata rende l’uomo socialmente più degno. L’amore e lo stesso dolore che quest’ultimo comporta sono dunque i centri fondatori della poesia della scuola siciliana.

Tale poetica non rimane però fissa in schemi rigidi bensì è soggetta a un vivace sperimentalismo delle forme e dei generi metrici utilizzati dai poeti stessi, con richiami a quelli popolari e leggeri nonché musicali e orecchiabili.

I poeti della Scuola siciliana

L’esponente di spicco della scuola siciliana è senza dubbio Giacomo da Lentini detto anche il Notaro (così è ricordato da Dante nella Commedia), per la sua funzione all’interno dell’impero. L’autore è sicuramente l’incarnazione dello sperimentalismo ed è a lui che dobbiamo l’invenzione del genere metrico del sonetto, forse derivante dall’isolamento di una stanza di canzone, composto da 14 endecasillabi divisi in due quartine (fronte) e due terzine (sirma), due rime compongono le quartine, due o tre le terzine. L’autore declina tutte le sfumature del sentimento amoroso tenendo sempre in primo piano l’immagine della donna, che passando per gli occhi arriva al cuore del poeta che non può fare a meno di cantarne la bellezza e l’amore che quest’ultima suscita in lui.

«Amore è uno desi[o] che ven da’ core

per abondanza di gran piacimento;

e li occhi in prima genera[n] l’amore

e lo core li dà nutricamento.»

Oltre allo stesso imperatore Federico II, altri illustri poeti della scuola siciliana sono il figlio re Enzo, oltre al celebre maestro dell’ars dictandi Pier delle Vigne, ricordato e celebrato da Dante nella selva dei suicidi nella Commedia. L’attività poetica prosegue anche durante il breve regno del re Manfredi. Da menzionare le canzoni di Guido delle Colonne, giudice messinese conterraneo di Stefano Protonotaro, altro illustre esponente della scuola poetica; uno dei suoi componimenti è inoltre l’unico giunto fino a noi nella veste siciliana originaria.

Il declino della dinastia sveva comportò anche la decadenza della scuola siciliana, centro propulsore della lirica in lingua volgare; la Toscana con la sua produzione poetica successiva spodestò i siciliani, mettendo radici per quella che diventerà la nostra lingua italiana che attinse quasi completamente dal toscano dei grandi poeti trecenteschi per la sua formazione.

Fonte immagine: pixabay.com