Tito Lucrezio Caro, più noto semplicemente come Lucrezio, avvolto da un alone di mistero, emerge come una delle figure più enigmatiche della letteratura latina. Le scarne informazioni sulla sua vita, giunte fino a noi attraverso fonti indirette come il Chronicon di San Girolamo e i commenti del grammatico Elio Donato, tratteggiano un’esistenza breve e tormentata, segnata da una profonda passione per la filosofia epicurea. Questo articolo si propone di approfondire la figura di Lucrezio, analizzando il contesto storico-culturale in cui visse e la sua opera principale, il De rerum natura, un poema che rappresenta una pietra miliare nella divulgazione del pensiero epicureo nel mondo romano.

La vita di Tito Lucrezio Caro: tra mito e realtà

Le notizie biografiche su Lucrezio sono scarse e spesso contraddittorie. San Girolamo colloca la sua nascita nel 94 a.C., descrivendolo come un uomo che impazzì a causa di un filtro d’amore e che, dopo aver composto i suoi versi nei momenti di lucidità, si suicidò all’età di 44 anni. Donato, invece, fissa la sua morte nell’anno del secondo consolato di Pompeo e Crasso, ovvero nel 55 a.C., una data che non concorda con quella fornita da Girolamo. Nonostante l’incertezza, si ritiene che la sua vita si sia svolta all’incirca tra il 96 e il 55 a.C., in un periodo di profonde trasformazioni politiche e sociali nella Repubblica Romana.

Questa scarsità di informazioni ha alimentato un alone di mistero attorno alla sua figura, aprendo la strada a interpretazioni leggendarie. Tuttavia, è indubbio che Lucrezio abbia dedicato la sua esistenza allo studio e alla divulgazione della filosofia di Epicuro, diventandone il principale esponente nel mondo latino.

Il contesto storico e culturale: l’epicureismo a Roma

L’epoca in cui visse Lucrezio fu un periodo di grandi cambiamenti per Roma, segnato da conflitti interni, guerre civili e l’ascesa di figure come Pompeo e Cesare. In questo contesto di instabilità politica e sociale, si diffuse a Roma l’epicureismo, una filosofia ellenistica fondata da Epicuro nel IV secolo a.C.

L’epicureismo proponeva una visione del mondo materialistica e atomistica, che mirava a liberare l’uomo dalle paure degli dei e della morte, considerate le principali cause di infelicità. Questa filosofia, che poneva il piacere (inteso come assenza di dolore e turbamento) al centro della vita, trovò un terreno fertile in una società come quella romana, alla ricerca di nuove risposte esistenziali.

Il De rerum natura: un poema per liberare l’uomo dalle paure

Tito Lucrezio Caro dedicò la sua opera principale, il De rerum natura (“Sulla natura delle cose”), alla divulgazione del pensiero epicureo. Si tratta di un poema didascalico in esametri, suddiviso in sei libri, dedicato a Gaio Memmio, un nobile romano. L’opera si apre con un celebre inno a Venere, personificazione della forza generatrice della natura, e si conclude con una drammatica descrizione della peste di Atene, un’immagine potente della caducità della vita.

Il De rerum natura non è solo un trattato filosofico in versi, ma un’opera di grande valore letterario, caratterizzata da una lingua potente e suggestiva, ricca di immagini e metafore. Lucrezio dimostra una profonda conoscenza della fisica e della filosofia epicurea, esponendone i principi fondamentali con chiarezza e passione.

La struttura del De rerum natura di Tito Lucrezio Caro e i suoi contenuti:

L’opera è strutturata in tre coppie di libri, ognuna dedicata a un aspetto fondamentale della dottrina epicurea:

-

Libri I-II: la fisica atomistica: Questa sezione espone i principi fondamentali della fisica di Epicuro: l’esistenza degli atomi, particelle indivisibili e invisibili che costituiscono la materia; il vuoto, spazio necessario al movimento degli atomi; l’infinità dell’universo e l’eternità della materia, secondo il principio “nulla nasce dal nulla e nulla ritorna nel nulla”. Lucrezio introduce anche il concetto di clinamen, una deviazione casuale degli atomi dalla loro traiettoria rettilinea, che permette la formazione di aggregati e la varietà del mondo.

-

Libri III-IV: l’anima e le sensazioni: Questa parte dell’opera è dedicata all’antropologia e alla gnoseologia epicurea. Lucrezio dimostra la natura materiale dell’anima, composta anch’essa di atomi, e quindi mortale. Da questa concezione deriva la liberazione dalla paura della morte: “quando ci siamo noi, non c’è la morte; quando c’è la morte, non ci siamo noi”. Vengono inoltre analizzati i processi sensoriali e la natura delle sensazioni.

-

Libri V-VI: cosmologia e fenomeni naturali: L’ultima sezione del poema tratta la nascita e la morte del mondo, i fenomeni naturali (come i fulmini, i terremoti, le eruzioni vulcaniche) e la storia dell’umanità, dalla sua origine allo sviluppo delle società civili. Lucrezio descrive la natura come un processo continuo di nascita e distruzione, in cui nulla è eterno, nemmeno la Terra.

L’importanza di Tito Lucrezio Caro e del De rerum natura

Lucrezio e il suo De rerum natura rappresentano un contributo fondamentale alla diffusione della cultura e della filosofia epicurea nel mondo romano. L’opera non solo espone in modo sistematico i principi dell’epicureismo, ma offre anche una visione del mondo razionale e materialistica, alternativa alle credenze religiose tradizionali.

Il De rerum natura ha avuto una profonda influenza sulla cultura occidentale, influenzando pensatori come Montaigne, Gassendi e Newton. La sua riscoperta nel Rinascimento ha contribuito alla nascita della scienza moderna e alla diffusione del pensiero laico.

In conclusione, Tito Lucrezio Caro, figura enigmatica e affascinante, attraverso il suo De rerum natura, ci ha lasciato un’eredità preziosa: un’opera che invita alla riflessione sulla natura dell’uomo e dell’universo, e che continua a parlare al lettore di oggi con la sua straordinaria forza poetica e filosofica.

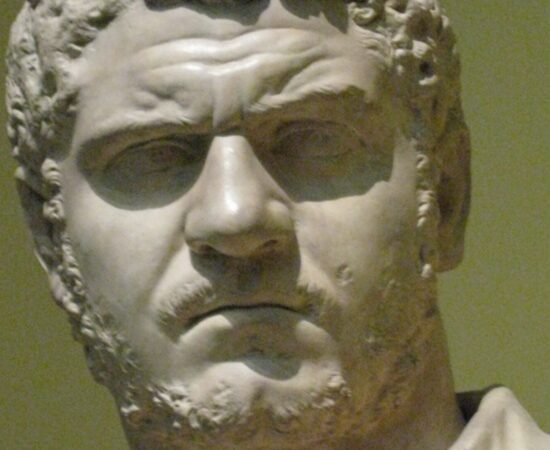

Fonte immagine in evidenza: Wikipedia

One Comment on “Tito Lucrezio Caro: vita, pensiero e De rerum natura”