Tlon, l’incontro a Napoli Città Libro

Domenica 16 aprile alle ore 17.00 presso la sala Calipso, in occasione di NapoliCittàLibro-2023, abbiamo avuto la fortuna di partecipare a una breve ma intensa sospensione del tempo, prendendo parte al paradosso di sentir parlare di lavoro in un’inoperosa domenica pomeriggio, il giorno festivo per eccellenza.

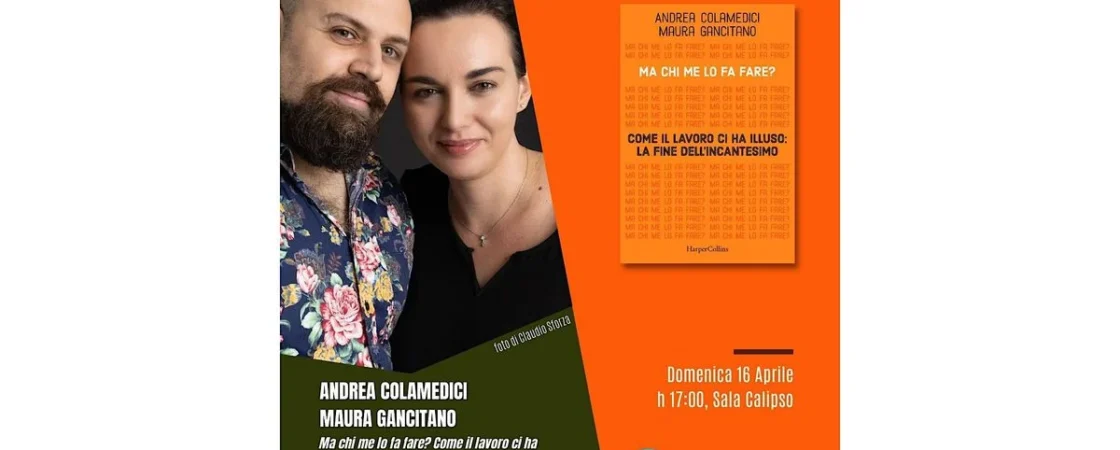

Maura Gancitano e Andrea Colamedici, filosofi e scrittori, ideatori e fondatori del progetto di divulgazione culturale Tlon (Scuola di Filosofia, Casa Editrice e Libreria Teatro Tlon), presentano, a NapoliCittàLibro-2023, il loro ultimo libro, pubblicato per HarperCollins Italia: Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso: la fine dell’incantesimo.

A dialogare con Andrea Colamedici – che porta i saluti di Maura Gancitano, assente per motivi di salute – ci sono Ileana Bonadies e Viola Carofalo, la prima giornalista e critica teatrale, la seconda politica e saggista, entrambe in grado di stimolare curiosità e mantenere vivo il dibattito con uno dei Tlon.

Tutti in vetrina nel mondo degli adulti: inizia l’esibizione individuale alla fiera del dovere e della produttività. Rivendichiamo il nostro diritto a non fare, a pensare, a sentire, a considerarci parte di…

Al centro della discussione c’è il lavoro, la decostruzione del significato che questa parola ha finito per assumere, nostro malgrado, nel corso del tempo, complici il capitalismo, la salarizzazione, il consumismo, tutti termini apparentemente amici del lavoratore-cittadino, ma nemici dell’uomo libero.

Ecco che, nel 2023, il mondo ha definitivamente compiuto la sua trasformazione in palcoscenico, la domanda che ci si pone è: dove scegliamo di collocarci? Siamo tra gli spettatori o siamo gli attori protagonisti di questa messinscena, che ogni giorno diventa via via più drammatica?

Viola Carofalo, la prima a intervenire, riflette su come il lavoro influisca su tutti gli aspetti della nostra vita, riempiendoli di senso da un lato, ma contaminandoli dall’altro.

L’attività lavorativa, nella società contemporanea, determina la nostra posizione sociale, come ci relazioniamo, la percezione di noi stessi e del circostante. Fatta questa triste premessa, il quesito, che la portavoce di Potere al Popolo rivolge ad Andrea – ma che, in realtà, suona come una questione irrisolta, legittimamente intrisa di rabbia e sete di rivendicazione – si ingigantisce, sino a diventare un dubbio esistenziale: io chi sono al di là del mio lavoro?

Necessario è smantellare i falsi miti: non è vero che il lavoro nobilita l’uomo, o almeno, non alle condizioni imposte dal potere. Ma bisogna andare ancora più a fondo, per interrogarsi su quale sia la nostra intima e personale concezione di lavoro.

Il lavoro è riuscito ad assumere un ruolo così pervasivo – accompagnato ormai sempre dall’imperativo categorico “devo lavorare”– al punto da incutere timore, e farci guardare bene dal pronunciare ad alta voce parole come ozio e noia, senza sentirci perseguitati dal fantasma del senso di colpa.

«Che il lavoro sia un valore in sé è una forma di superstizione moderna, molto più recente di quanto pensiamo e strettamente legata alla società di mercato», scrivono così i due filosofi, in una delle pagine iniziali del loro libro.

La riflessione diventa ancora più urgente in questi anni post-pandemici, nei quali ci portiamo dietro gli strascichi dell’incubo dello smart working, che, terminata la sua funzione emergenziale, continua a invadere il nostro quotidiano, scavalcando con irruenza e spietatezza quel limite invalicabile, che separa il sacrosanto spazio privato delle nostre case, dai luoghi destinati al lavoro.

Nascono così malattie innovative e futuristiche: l’ossessione dell’operosità, la dipendenza dal consumo, che necessita di essere ostentato, per affermare un potere, una degna posizione, un riconoscimento da parte della collettività.

In passato un potente, un privilegiato, era colui che poteva permettersi il lusso dell’ozio, godere di piaceri inaccessibili ai più, ad oggi una persona degna di rispetto e stima non può sottrarsi dal riempire le proprie ore di innumerevoli impegni, al punto tale da non risultare mai disponibile ad ascoltare l’altro, ma ancor di più a prendersi cura di sé.

La flânerie baudelairiana, che prima permetteva di distinguere gli uomini creativi, gli erranti, i vagabondi, gli oziosi, coloro che investivano il proprio tempo nella coltivazione del pensiero e delle idee, per tradurle in forma artistica, trova ora il suo corrispondente nella fannulloneria, nello stato di inerzia, e la società punisce inevitabilmente, con una nota di demerito, chi la pratica.

L’onnipresenza del lavoro confonde anche la nostra ricerca di senso, generando l’illusione di poterlo intercettare sempre e solo nelle cose: immergendoci a capofitto in quel corso, in quella riunione, in quel meeting, in quella lettura, e non più muovendoci tra le persone, attraversando i corridoi degli uffici, passando da un’aula all’altra, camminando per la strada.

Andrea Colamedici afferma convinto, con la curiosità che gli straborda dallo sguardo acceso: «il senso è tra e non in». Il filosofo vuole comunicare che urge recuperare valori come la condivisione, la cura, il confronto, di contro alla meccanicità del lavoro di costruzione, che sì consente di plasmare la materia, di modificarla a proprio piacimento, ma, infine, di non avere neppure il tempo pratico per godere del risultato ottenuto. Allora a cosa vale stare sempre sul pezzo? Perché ci autoinfliggiamo la pena di dimostrarci sempre instancabili?

È Ileana Bonadies a parlare del tempo sottratto al sonno, della percezione del riposo come acerrimo nemico del lavoro, ed è ancora Andrea che ci fornisce gli strumenti per prendere coscienza di come il capitalismo porti avanti quotidianamente la sua lotta contro il sonno, perché se si dorme, non si consuma.

Allora ecco che si ripresentano i comandamenti del buon lavoratore-cittadino: io sono costretto ad acquistare, io devo conoscere e sapere il più possibile, io ho bisogno di vedere tutte le serie tv presenti sulle piattaforme. Ne conseguono due paradossi: il primo è che non consumare, infine, si trasforma in non fare, il secondo è che anche la conoscenza e la sete di sapere sono ridotte a mero consumo.

La conseguenza di questo processo è che la propria formazione, il percorso di fioritura personale – espressione cara ai Tlon – vengono schiacciati dall’automatismo, dalla coercizione alla ripetizione, dall’atomizzazione, e dalla sensazione di impotenza e fallimento che ne deriva. Come fare per rivendicare la portata rivoluzionaria del nostro fiorire?

Tra le numerosissime tematiche trattate in questo libro – i Tlon esplorano tutte le possibili accezioni, che si possono dare a questo termine – viene fuori una piccola parolina inconsueta, anacronistica: cura.

In una società fondata sul lavoro, sull’etica del sacrifico, sulla salvaguardia del tempo, sull’iperproduttività, intese ormai come le uniche forme accessibili per la salvezza dell’umanità, far cadere queste convinzioni – introiettate al punto tale da avere paura di vederci chiaro, senza alcun filtro (che sia di Instagram, o dell’ultimo paio di occhiali alla moda) – , è per noi un dovere morale.

Nasce un nuovo bisogno, che non è possibile soddisfare comprando: l’esigenza di prendersi cura di chi ci sta accanto, a partire dagli ambienti scolastici, a quelli lavorativi, e di socialità in genere. Prendersi cura può diventare una forma di dovere naturale, mettendo in pratica il paradosso di eseguire un lavoro non retribuito, di svolgere un compito senza voto finale, di mostrarci vulnerabili e «mostruosi», e non sempre perfetti e impeccabili.

La qualità dell’incontro, che è riuscita a dare uno schiaffo morale anche ai limiti di tempo imposti, ci apre gli occhi di fronte alla possibilità di poter superare ogni limite spazio-temporale, con la potenza delle ideologie, che sono teorie, attraverso le quali ci orientiamo nel nostro universo interno e nel reale.

La cura è, dunque, un atto politico, e va esercitata nel presente, perché se si impara a stare con il corpo e la mente nell’istante esatto in cui si vive, si impara a resistere, a salvare.

Ripensare il lavoro significa, quindi, riposizionare le proprie idee in maniera obliqua, distorta, cominciare a guardare le cose da un’altra prospettiva, osservarle magari a testa in giù, affinché si svelino a noi con la chiarezza incerta, che è propria delle cose umane.

Con la paura della fine che incombe, con il terrore di non farcela, ma con i desideri sempre accesi, e la santa rabbia che ci guida, «siamo realisti, facciamo l’impossibile»!

Fonte immagine sul progetto Tlon: Ufficio stampa