Gli attuali giochi olimpici, ideati dal barone Pierre de Coubertin alla fine del XIX secolo, omaggiano una serie di gare ritenute uno dei simboli culturali della civiltà greca: le Olimpiadi antiche, che avevano luogo nella città sacra di Olimpia.

Indice dei contenuti

Origini e contesto: l’uomo agonale e i giochi panellenici

Le Olimpiadi antiche, secondo la tradizione, iniziarono nel 776 a.C. e si svolgevano ogni quattro anni a Olimpia. Erano dedicate a Zeus e rappresentavano l’apice della cultura competitiva greca. Lo storico Jacob Burkhardt coniò il termine “uomo agonale” (dal greco agon, “gara”) per descrivere l’ideale aristocratico di misurarsi costantemente con gli altri per dimostrare il proprio valore. Oltre a Olimpia, esistevano altri importanti giochi panellenici: gli Istmici a Corinto (in onore di Poseidone), i Pitici a Delfi (per Apollo) e i Nemei a Nemea (per Zeus).

Lo svolgimento dei giochi: gare, partecipanti e premi

Alle gare potevano partecipare solo uomini liberi di lingua greca, mentre era severamente vietata la presenza alle donne (ad eccezione delle sacerdotesse di Demetra). Le prove si svolgevano nell’arco di cinque giornate. Il programma includeva:

- Corse a piedi: dallo stàdion (gara di velocità su circa 192 metri) al dòlichos (corsa di resistenza) e l’oplitodromìa (corsa con le armi).

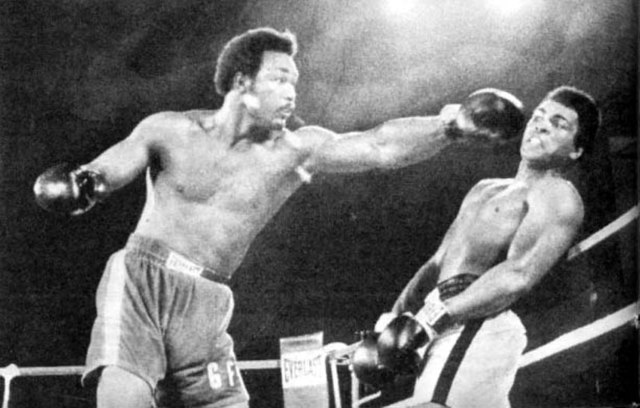

- Sport da combattimento: lotta, pugilato e il violento pancrazio, un misto delle due discipline.

- Pentathlon: una prova multipla che comprendeva salto in lungo, lancio del giavellotto, lancio del disco, corsa e lotta.

- Gare equestri: le corse dei carri e dei cavalli, le più prestigiose, in cui a vincere era il proprietario, non l’auriga.

Non esisteva un podio: l’unico obiettivo era la vittoria. Al vincitore non spettavano premi in denaro, ma una gloria immortale simboleggiata da una corona di ramoscelli d’ulivo sacro (kotinos).

Olimpiadi antiche vs. moderne: due filosofie a confronto

Come sottolineato da Mario Pescante nell’Enciclopedia dello Sport Treccani, l’agonismo antico era molto diverso da quello moderno.

| Aspetto | Olimpiadi antiche | Olimpiadi moderne |

|---|---|---|

| Filosofia | La vittoria è tutto. Esiste solo il primo posto. | “l’importante non è vincere, ma partecipare” (de coubertin). |

| Scopo | Celebrazione religiosa e affermazione della gloria individuale. | Celebrazione laica dello sport e della fratellanza tra i popoli. |

| Partecipanti | Solo uomini, cittadini greci, liberi. | Atleti di entrambi i sessi da tutto il mondo. |

La tregua olimpica (ekecheiria): una pace sacra ma fragile

Prima dell’inizio dei giochi, degli emissari proclamavano in tutta la Grecia l’ekecheirìa, una tregua sacra per consentire ad atleti e spettatori di viaggiare in sicurezza verso Olimpia. Tuttavia, non era una pace universale, ma una sospensione delle ostilità funzionale ai giochi. La storia, come riporta Tucidide, è piena di esempi in cui questa tregua fu violata, dimostrando il pragmatismo con cui i Greci affrontavano anche i loro patti più sacri.

La decadenza e la fine delle olimpiadi antiche

La crisi dei giochi iniziò ben prima della loro soppressione ufficiale. L’enorme prestigio concesso ai vincitori (esenzioni fiscali, mantenimento a spese pubbliche) portò alla nascita di un atletismo professionistico ed esasperato, criticato da filosofi come Socrate e Platone. Con l’arrivo dei Romani, che vedevano lo sport come puro intrattenimento (ludi), l’ideale agonale greco si perse. L’edizione dell’80 a.C. si tenne persino a Roma per volere di Silla. Infine, nel 393 d.C., l’imperatore Teodosio I, con l’Editto di Tessalonica, decretò la fine di tutti i culti e le festività pagane, incluse le Olimpiadi, che a quel punto avevano già perso gran parte del loro significato originario.

Prof. Giovanni Pellegrino