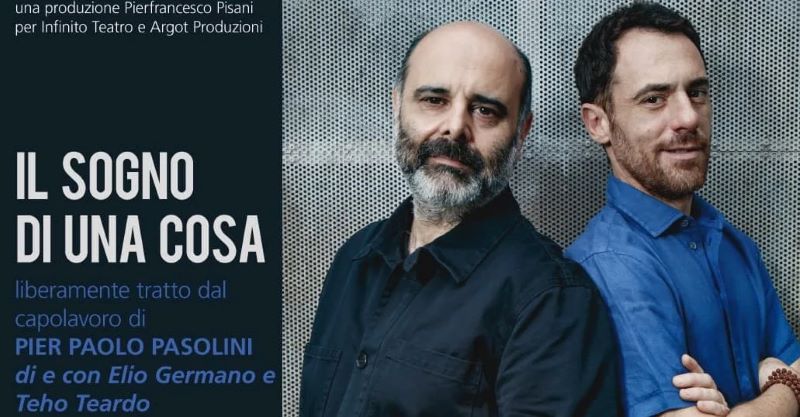

Il sogno di una cosa di Pier Paolo Pasolini arriva al Bolivar in versione parole e musica di Elio Germano e Teho Teardo. Il 28 aprile alle ore 21:00 va in scena al Bolivar Il sogno di una cosa, unica data sold out.

Elio Germano e Teho Teardo mettono in scena un sogno spezzato, perseguitato, disilluso, un sogno passato che diventa presente, che fa riflettere sul tragico potere delle repressioni violente contro la libera espressione.

L’istituzione si oppone ai sogni e ai desideri per sventolare come un vessillo la bandiera dell’ordine, del dovere, del merito, del senso di appartenenza ma, oggi come allora, i ragazzi sognano ancora un futuro migliore, pure a costo di scappare, di sacrificare il legame con i luoghi d’origine. Nessuna soluzione si esclude pur di veder riconosciuto anche solo uno stralcio di diritto.

Il sogno di una cosa ci trasporta nel tempo indeterminato e ostinato della lotta e del progresso, che si situa al di fuori delle coordinate, perché connaturato alla legge di sopravvivenza della specie.

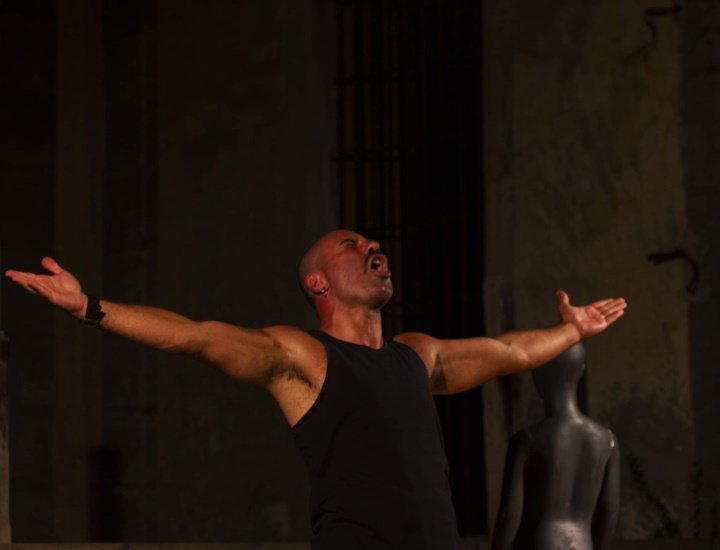

Il sogno di una cosa si presenta sul teatro del Bolivar come una commistione di generi, impreziosito da molti strumenti sulla scena, ma scarno, povero, con una scenografia quasi assente. Elio Germano suona la fisarmonica, come i personaggi del romanzo d’esordio pasoliniano; Teho Teardo gioca con i suoni – poggia magistralmente le dita sul sintetizzatore – e, alternativamente, accompagna le parole dell’attore con il basso elettrico.

Il sogno di una cosa ricostruisce le ambientazioni friulane per mezzo della percezione uditiva: alla musica si accompagnano le voci dei giovani figli di braccianti. Milio, Eligio e Nini si incontrano alla sagra del lunedì di Pasqua ed ecco che i rumori si mescolano: i balli, la fisarmonica, i passi, le urla, la pioggia. Ad accomunarli non c’è solo la povertà e il forte senso di comunità, che unisce i paesi che condividono la medesima sorte, ma soprattutto un sogno: emigrare.

Il sogno di una cosa racconta il fenomeno diffusissimo delle migrazioni, ma al contrario, con un’inversione della rotta balcanica: nel secondo dopoguerra, tra il 1948 e il 1949, erano gli italiani a chiedere asilo e a emigrare alla ricerca di una condizione migliore. Il sogno di una cosa è uno spettacolo urgente, necessario per offrire un quadro chiaro di alcuni fenomeni dell’Italia attuale: l’atteggiamento discriminatorio nei confronti dei ceti popolari, la totale assenza d’inclusività da parte dei paesi d’accoglienza, la tortura e lo sfruttamento di cui sono vittime coloro che scelgono di abbandonare il loro paese e di viaggiare per seguire un sogno. Tutte tematiche che ci risultano familiari, di cui si parla sempre troppo poco e con troppa superficialità.

La Jugoslavia di Tito e la Svizzera si trasformano nei luoghi del possibile, ma persino qui i figli dei poveri braccianti vedono infrante le proprie speranze e vengono oppressi da contrasti ideologici. Anche questi sono paesi che, inaspettatamente, si rivelano lacerati nella struttura sociale e nello spirito comune dalla guerra.

Il sogno di una cosa conserva il suono di campane e campanacci per il tragico finale, ma non per suonarli a festa e cantare la gloria e la realizzazione dei giovani che in quel sogno ci hanno creduto. Il suono si fa greve e la musica non è più il canto popolare e spensierato di voci che si accontentano di poco, e che dalle corde vocali tirano fuori la preghiera ansiosa, pronunciata in attesa di giorni migliori.

Il sogno di una cosa si spegne insieme al povero Eligio, ucciso dalla fatica e dai lavori forzati, dalla malattia della miseria, morto sotto il peso dei suoi desideri sgualciti, modesti ed ostinati.

Il centro della scena è un vuoto: solo un cantastorie e un musico riempiono il palcoscenico, ma di fronte ai nostri occhi prendono forma – come usciti dalle fantasie delle note, dalle onde sonore che aleggiano nell’aria – figure di contadini, case distrutte, villaggi rupestri, baci rubati, e amori concepiti solo attraverso gli sguardi.

Questo è il sogno: una cosa che purtroppo non esiste ancora, il senso di giustizia e il diritto all’uguaglianza, che non riusciamo tuttora a vedere realizzati e che ci è solo concesso sognare.

La rivoluzione è nel suono, nelle voci riprodotte, nella memoria, nella penombra delle luci soffuse, nell’eco funereo delle campane, che ricordano le morti di coloro che hanno sacrificato la vita in nome della libertà. La rivoluzione c’è, anche se non si vede, e ha la consistenza rarefatta dell’immaginazione, è un potere intangibile, atono, ma che deve ricominciare ad urlare, a farsi sentire.

Elio Germano e Teho Teardo hanno trovato la loro originale espressione. Si tratta di una messinscena-chimera che, però, milita per presentare l’attuale situazione del nostro paese e per testimoniare la parabola immortale dello scorrere dell’esistenza: l’infrangersi triste dei sogni della giovinezza nel mondo dei grandi e dei potenti.

Le onde si propagano, le luci del Bolivar si spengono, ma il sogno rimane acceso nei cuori degli spettatori che lo portano con sé al di fuori.

Fonte immagine in evidenza: ufficio stampa.